|

Die Quirinuskirche in NeußRheinische Kunststätten - Reihe XIV: Der Linke Niederrhein - Nr. 8 |

|

| < previous - zurück | vor - next > | |

|

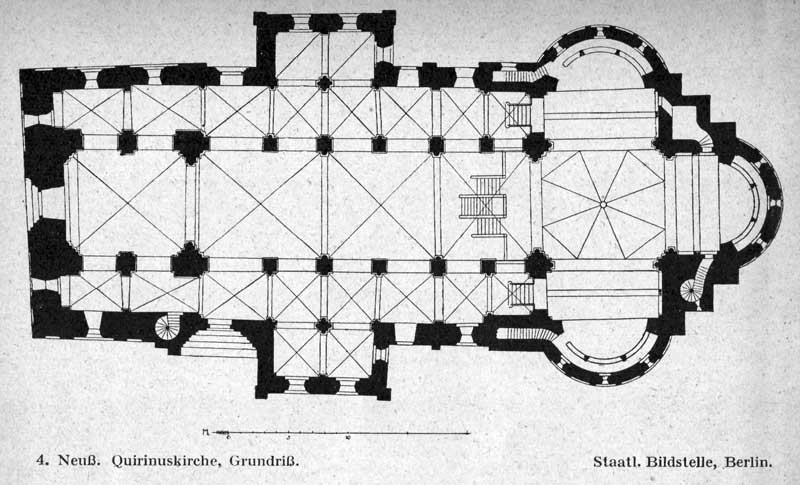

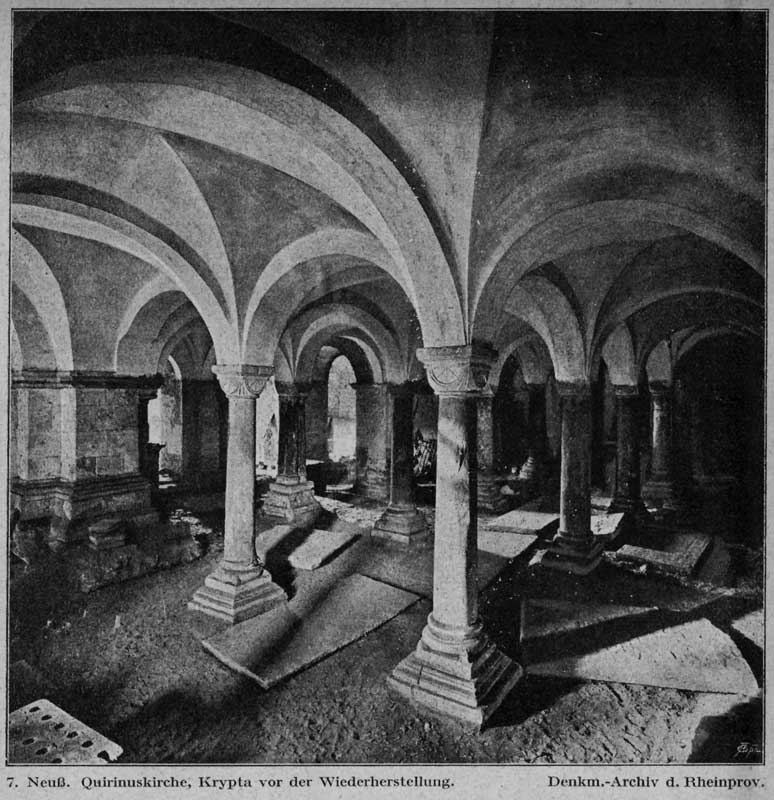

Geschichte. Unter den rheinischen Bauwerken aus der Zeit der Hohenstaufenkaiser steht die Quirinuskirche in Neuß durch die Ausdehnung und Pracht der Erscheinung, aber auch durch die Größe des baukünstlerischen Gedankens und die domhafte Sammlung aller Ausdrucksmittel mit an erster Stelle (Bild 1—2). Am Niederrhein nördlich von Köln kommt ihr außer Roermond an der Maas kein Bau gleich, wenn auch Gerresheim und M.Gladbach in kleinerem Ausmaß verwandte Züge haben. Die Gründung der Stiftskirche reicht in die karolingische Zeit zurück; vom ersten Bau ist aber außer dem Rest eines Fußbodenmosaiks nichts bekannt. Von einem Neu- oder Erweiterungsbau des 11. Jh. hat sich die Krypta im wesentlichen erhalten, doch wurde sie im 13. Jh. erweitert und neu gewölbt (Bild 5—7). 1209 legte Meister Wolbero den Grundstein zu einem völligen Neubau, der, von kleinen Änderungen abgesehen, nach einheitlichem Plan durchgeführt wurde (Bild 4).

Außenbau. Der hochgereckte zweitürmige Außenbau ist durch die gedrängte Ballung der Massen um den östlichen Vierungsturm und die breite Unterbauung des Westturmes in zwei Polen zusanımengefaßt, zwischen denen das Langhaus mit einem zum westlichen Querbau hin verschobenen mittleren „Querschiff“ sich dehnt. Durch die üppige, wenn auch nur flach der Mauer aufgelegte Gliederung mit Mauerbändern, Rundbögen und Plattenfriesen, Rund-, Spitz- und Kleeblattfenstern, Blendbögen auf Wandpfeilern und Säulen, wird der Bau einheitlich überzogen; Zwerggalerien, Nischen und bizarr gestaltete Fenster geben die stärksten Betonungen. Sie weisen bei allem Reichtum der Massen- und Flächengliederung gewisse durchlaufende Richtlinien auf, indem ein Rundbogenfries am Westbau, Seitenschiff und mittleren Querbau durchläuft und die Zwerggalerie an Ost- und Westteilen in gleicher Höhe wiederkehrt. So unterstreichen die Einzelformen in ihrer Aufteilung die Auswägung der Massen, die im Wesen die kantigen Formen des rechteckigen Querbaues und quadratischen Turmes gegen die drei runden Apsiden und den achtseitigen Vierungsturm des Chores im Osten setzt. Das Gewicht, das dieser Vierungsturm für die vier (im 19. Jh. wohl im ganzen richtig wiederaufgebauten) Begleittürmchen erhält, wird durch die Verschiebung des mittleren Querbaues nach Westen gewissermaßen ausgeglichen.

Trotzdem liegt das besondere Gepräge dieses Baues nicht in einer ruhigen Ausgewogenheit, sondern in der bewegten Gruppierung der Massen, die von vielen Seiten aus immer neue reizvolle und wesentliche Ansichten bietet. So schließt sich in der Schrägansicht des Ostbaues der Umriß zu wundervoll bewegter Geschlossenheit zusammen, wobei die Apsiden trotz ihrer Vereinzelung durch die Flächengliederung als mächtig strebender Unterbau der Kuppel wirken. So wird, wenn man von Westen kommt, durch das treppenförmige Aufsteigen der Bogenreihen am Westbau der Giebel vorbereitet, der wiederum den einspringenden Mittelturm ankündigt.

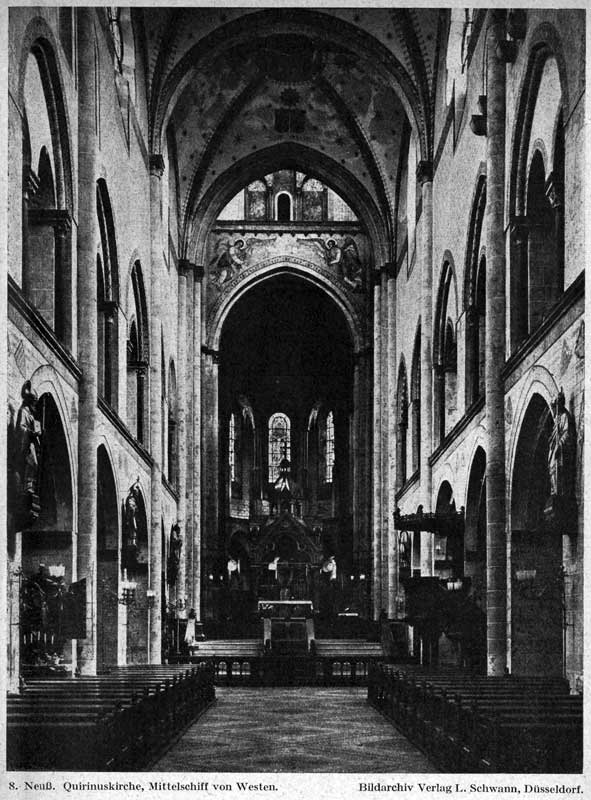

Innenbau. Gegenüber dem vielgestaltigen Äußeren überrascht der Innenraum durch seine Einfachheit (Bild 6—8). Im schlanken Mittelschiff werden durch Wanddienste und Kreuzrippengewölbe vier quadratische Joche gebildet, die von der doppelten Anzahl in den Seitenschiffen und den Emporen umgeben sind. Die großen Wandflächen werden von den nach Osten sich verschmälernden Seitenschiff- und Emporenbögen durchbrochen, so daß in zwei Geschossen vielfache Raumbilder und Schrägblicke entstehen. Das Westjoch, außen zum Querschiff ausgebildet, ist innen durch Fehlen der Hochfenster unterschieden. Hier verbindet ein Laufgang die beiden Seitenemporen. Auch im Osten, im Kleeblattbau des Chores, setzen sie sich in rundumführenden Laufgängen fort, die aber hier auch im Erdgeschoß schon vorhanden sind und oben im Vierungsturm zweimal wiederkehren. Wie im Langhaus das Mittelschiff nicht nur durch seine Höhe, sondern vor allem durch die Lichtfülle der Obergadenfenster herrscht, so wird der Vierungsturm zwischen den drei Apsiden durch den strahlenden Lichteinfall zur Mitte des ganzen Raumes. Um so leichter kann er dem langen Schiff die Waage halten, als auch das scheinbare Mittelquerschiff innen nur Kapellenausbau der Seitenräume ist. In dem Hinströmen des Schiffes und dem plötzlichen Hochreißen des Raumes durch den Vierungsturm liegt das Besondere des Raumes.

Ausstattung. Von der alten Ausstattung: ist nur wenig erhalten. Das Chorgestühl des mittleren 13. Jh. ist jetzt in den Seitenapsiden aufgestellt. Die barocke Einrichtung des 17. und 13. Jh. wurde größtenteils durch eine neuere ersetzt, nur eine Reihe von Figuren ist von ihr erhalten. Der Schrein des hl. Quirinus wurde 1840 unter Verwendung von Beschlägen aus dem Jahre 1597 erneuert.

Schrifttum:

H. E. KUBACH. 1937. |

||