|

EmmerichRheinische Kunststätten - Reihe XV: Der Rechte Niederrhein - Nr. 1 |

|

| < previous - zurück | vor - next > | |

|

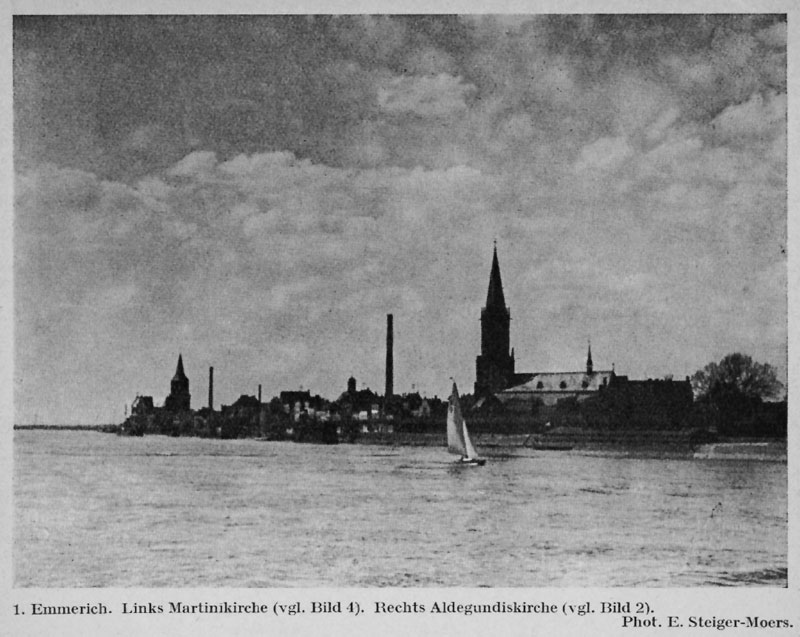

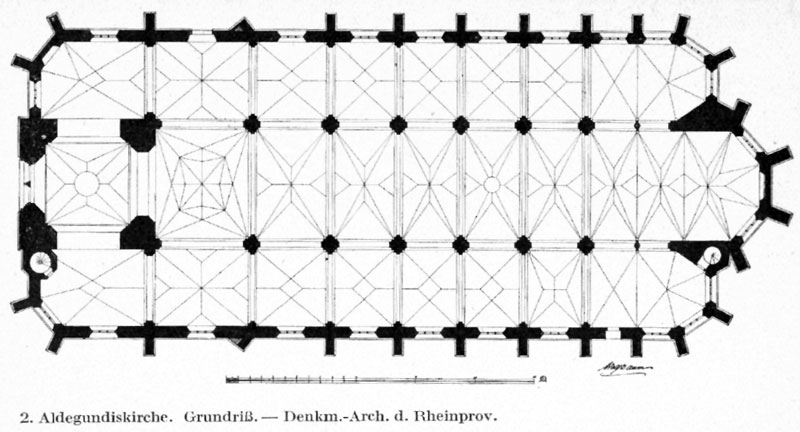

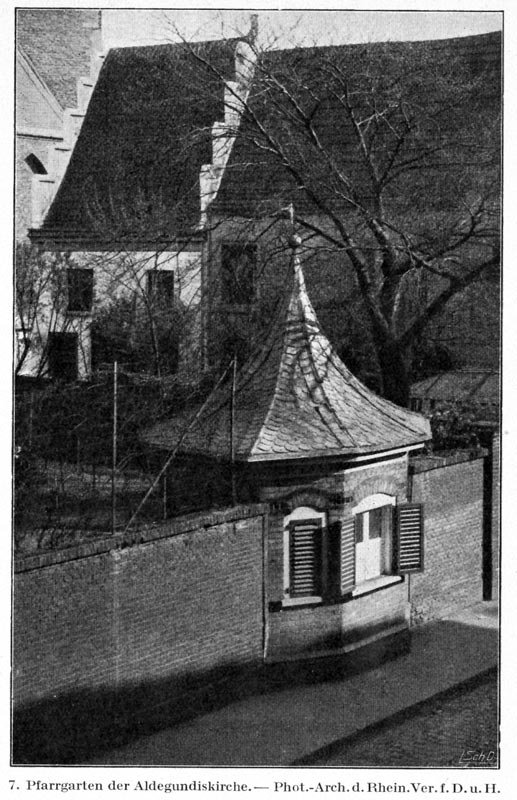

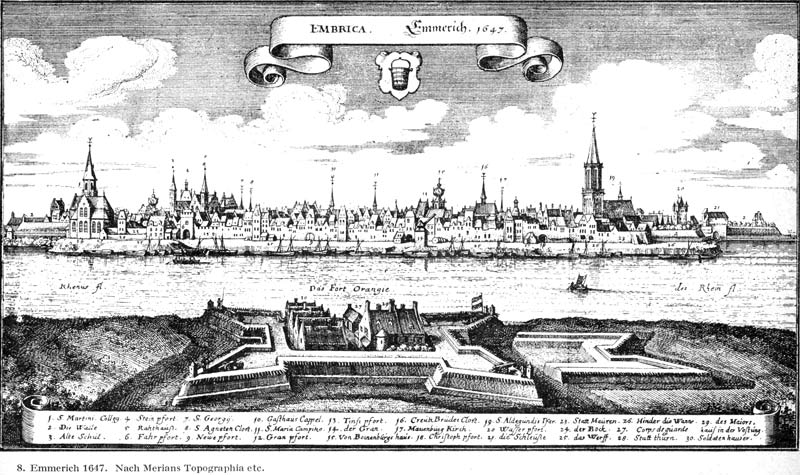

Geschichte. Emmerich, die letzte deutsche Stadt am Rhein. Im Jahre 697 gründete hier der Friesenapostel Willibrord eine Kirche, die bereits 700 geweiht werden konnte, die jetzige St. Aldegundiskirche. Bereits im 11. Jh. erhielt der Ort eine zweite Kirche, die dem hl. Martin geweiht wurde, mit ihr verbunden ein Kollegiatstift, von dessen Propst es hieß: ‚‚Er ist von großem Ansehen, da er mit dem Kapitel der oberste und rechte Herr des Ortes ist: Dabei ist er auch Archidiakon des Erzstifts Utrecht." 1233 stellte er den Ort unter den Schutz des Grafen Otto II. von Geldern und Zütphen (1229-1271), durch den im nämlichen Jahre Emmerich zur Stadt erhoben wurde. Ende des 14. Jh. war Emmerich schon Hansastadt. Die Zugehörigkeit zur Grafschaft Kleve seit 1355 trug zum Aufblühen der Stadt besonders bei. Ihre Stiftsschule, an der Männer wie Hegius, Uranius und Bredenbach wirkten, verbreitete Emmerichs Namen durch ganz Europa. 1609 kam der Ort mit den klevischen Landen an Brandenburg, 1806 an das Großherzogtum Berg (Joachim Murat), 1811 nach dessen Auflösung an Frankreich, 1813 an Preußen. Aldegundiskirche. Gleich gewaltigen Eckpfeilern erheben sich an den beiden Enden der stolzen Rheinfront der Stadt die St. Aldegundis- und die Martinikirche, jene am östlichen, diese am westlichen Ende (Bild 1). — Die St, Aldegundiskirche, an der Stätte der ersten Gründung Willibrords gelegen, stammt in ihrer jetzigen Gestalt aus dem Jahre 1483, ein dreischiffiger Backsteinbau von 64 m Länge und 25,6 m Breite, der überragt wird von einem imposanten, weit in die blühende Landschaft blickenden, aus Tuff aufgeführten Turm von 91 m Höhe. In drei Stockwerken baut er sich auf, die beiden unteren auf quadratischer, das oberste auf sechseckiger Grundlage; beide Teile sind getrennt durch eine durchbrochene Galerie von feiner Wirkung. Der Turm ist der „Stolz der Stadt“, und sein Glockenspiel ertönt stündlich über dem malerischen Gewirr der Häuser. 1854 wurde der in früheren Zeiten durch Feuer und Sturm schwer beschädigte Bau wieder instandgesetzt. Das Innere der Kirche zeigt reiche Stern- und Netzgewölbe (Bild 2). Das Mittelschiff ist um ein Drittel höher als das Seitenschiff. Das um 3 Stufen erhöhte Chor öffnet sich nach den Seitenchören durch zwei Spitzbogen. Die Kirche hat im Laufe der Jahrhunderte wegen der Überschwemmungen starke Anschüttungen erfahren, was das Verhältnis zwischen Länge und Höhe nicht unwesentlich beeinträchtigt hat.

Ausstattung. Das Chorgestühl mit seinen sieben Sitzen vom Ende des 15. Jh. ist nur teilweise erhalten. In der Kirche verteilt eine stattliche Zahl vorzüglicher Werke der niederrheinischen Holzschnitzkunst, namentlich des 15. und 16. Jh. In den Chorwänden die überaus feinen Figuren der hl. Agnes und der hl. Katharina (Bild 3), an den Pfeilern des Mittelschiffs: Christus mit der Erdkugel, Johannes und Jakobus, St. Katharina mit Krone und Buch, Antonius der Einsiedler. Im nördlichen Seitenschiff der hl. Christophorus und der hl. Albertus Magnus, über dem Weihwasserbecken am Seiteneingang die vornehm wirkende Figur der hl. Aldegundis, vom ehemaligen Hochaltar, modern bemalt. — Im Mittelschiff der große Muttergotteskronleuchter, um 1500, und in der Sakristei eine wertvolle Kreuzigungsgruppe, Ende des 15.Jh. Unter der Orgelbühne eine Holzgruppe der hl. Anna mit Maria. — Im südlichen Seitenschiff St. Johann von Nepomuk (Barock) und St. Sebastian, um 1500. —Dort auch der sog. „Kriegeraltar“ zur Erinnerung an die Gefallenen des Weltkrieges, nach einem Entwurfe des Architekten G. Schütt in Emmerich; er birgt in seinem gotischen Aufbau zwei treffliche Holzskulpturen des 16. Jh., einen ruhenden Christus unter dem Altartische und eine Pieta in der Mittelnische. — In der Kirche zerstreut mehrere Gemälde des 17.Jh. In der Turmhalle eine Kopie der Kreuzabnahme von Rubens und eine Anbetung der Hirten (angeblich von Bloemart, 1564—1657), über dem Taufbecken die Himmelfahrt Mariä, im linken Seitenchörchen eine treffliche Kopie der Roger van der Weydenschen Anbetung der Heiligen Drei Könige. — Die Wandgemälde in den beiden Seitenchören, das Leben der Heiligen Familie und die Überreichung des Rosenkranzes durch die Muttergottes an den hl. Dominikus, Ende des 19. Jh. stammen von F. Stummel-Kevelaer, ebenso die Glasmalerei im Chor; die des rechten Seitenchors von B. Terhorst-Emmerich; die in den Seitenschiffen von Linnemann-Franktfurt a.M., Anfang des 20.Jh., ebenso das große Fenster über dem Haupteingange, mit den Patronen der Kirchenmusik, der hl. Cäcilia und Papst Gregor I. Unter den Fenstlern interessanter Wandbelag aus Ton, treffliche Arbeiten eines ländlichen Meisters aus Anholt i. W., Ende des 19. Jh. — Von den drei großen Glocken sind vor allem die beiden, 1498 von dem berühmten Gerhard de Wou gegossenen, zu erwähnen. An der Außenseite der Kirche sind zahlreiche alte und für die Familienkunde wichtige Grabsteine eingemauert. Die Sakristei birgt u. a. eine prächlige, 82,5 cm hohe Monstranz aus vergoldetem Silber, die zu den hervorragendsten Werken der niederrheinischen Goldschmiedekunst um 1500 gehört, und ein äußerst prunkvolles Ziborium, ebenfalls aus vergoldetem Silber, 54 cm hoch, um 1600.

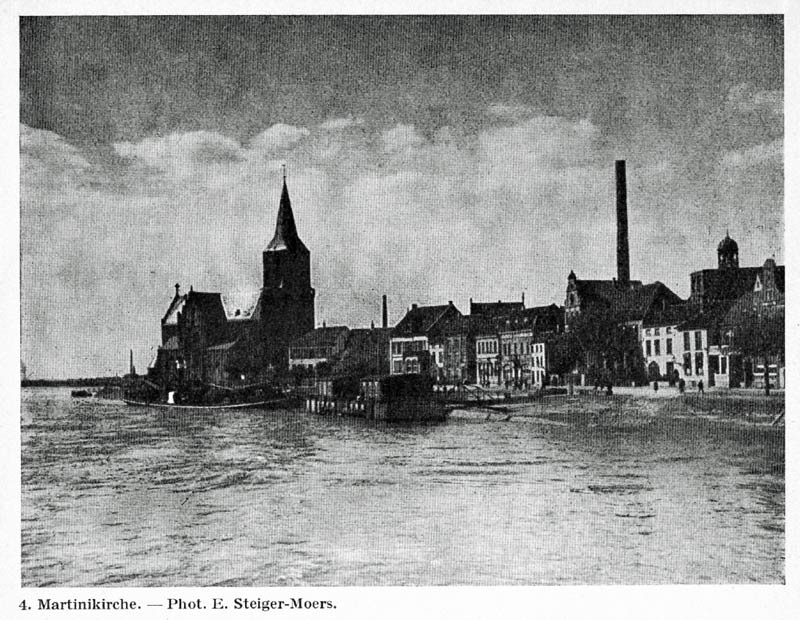

Die Martinikirche, auch Münsterkirche genannt, dicht am Rhein, am Westende der Stadt gelegen, ist in ihrer baulichen Gruppierung ein überaus reizvolles Architekturbild (Bild 4). Der 65,5 m hohe Turm mit 5 Glocken (2 von 1469, eine von 1508, drei von 1930) ist echt niederrheinisch, massig, fest und selbstbewußt. Die erste Erwähnung der Kirche geschieht im Jahre 1145. Von der ursprünglich romanischen Anlage sind aber nur noch das Chor und die darunterliegende Krypta erhalten. Die Baugeschichte der Kirche ist zugleich eine Geschichte ihres Kampfes gegen die zerstörenden Fluten des Rheinstromes. Nach einer alten Überlieferung sollen 1237 der südliche Arm des Querschiffes sowie die beiden Westtürme vom Rheine weggerissen worden sein. Von da an sind Sicherungsarbeiten ständig zu verzeichnen. Im 15. Jh. wurde der jetzige Turm mit seiner architektonisch sehr malerisch wirkenden Galerie dem nördlichen Arme des Querschiffes vorgebaut, eine Maßnahme, die ungewöhnlich erscheint, aber der ganzen Baugruppe einen besonderen Reiz verleiht. Auf fünf Stufen gelangt man zu dem mit einem flachen Tonnengewölbe versehenen Chor, an dessen Außenseite sich noch die alten romanischen Fenster zeigen. Links und rechts vom Chore befinden sich Seitenkapellen, mit denen der Fußboden der Kirche ehedem in gleicher Höhe gelegen haben soll. Durch die rechte Seitenkapelle erreicht man die dreischiffige, baugeschichtlich interessante Krypta, deren Gewölbe auf drei Paaren von Bündelpfeilern ruhen.

Ausstattung. Der barocke Hochaltar mit einer Martinusstatue und dem kreuztragenden Christus, um 1700, ist ein tüchtiges Werk eines Meisters van Munster aus Uedem. Der interessante Flurbelag des 12. Jh. vor dem Altar ist teilweise erneuert worden. Die an der rechten Seite des Choraufganges stehende Kanzel stammt vom Ende des 16. Jh. — Eine ganz besondere Beachtung verdienen die Schnitzereien des Chorgestühls vom Jahre 1486, die man dem Meister des Chorgestühls in der Abteikirche zu Kappenberg in Westfalen. zugeschrieben hat. „Sie sind die reichsten und ausgedehntesten dieser Gattung am Niederrhein“ (Paul Clemen), eine Stiftung des berühmten Emmericher Propstes Grafen Moritz von Spiegelberg, dessen Wappen, ein springender Hirsch, mit vielen anderen seiner Familie als Krönung der Rückenwände über den Sitzen angebracht ist. Bemerkenswert sind vor allem die meisterhaft ausgeführten zahlreichen Tierfiguren an den Seitenwangen und den Miserikordien, Anspielungen auf allerlei menschliche Schwächen. — Gegenüber dem Haupteingang in der Turmhalle die überlebensgroße Holzfigur des .hl. Christophorus in neuerer Bemalung, Ende des 15. Jh. In der nördlichen Seitenkapelle eine Pieta, ebenfalls in neuerer Bemalung, etwas steif in der Haltung, Ende des 15. Jh. Reizvoll ist die am linken Choreingang auf einer Konsole stehende Muttergottes auf Halbmond, ein fein empfundenes Werk um 1450, allerdings neu überarbeitet. Vom Chorbogen herabhängend ein großes Triumphkreuz, dessen Christuskörper dem Anfang des 16. Jh. angehört, eine hervorragende Arbeit eines niederrheinischen Meisters. Zu erwähnen sind noch die über dem rechten Eingang zur Krypta befindliche Holzgruppe um 1500, der hl. Franziskus vor dem Kreuze kniend, und endlich an einer Säule die kleine Figur des hl. Willibrordus, Ende des 16. Jh. — Der Taufbrunnen aus Gelbguß ist eine treffliche niederländische Arbeit um 1550. Die den Deckel krönenden Figuren scheinen älterer Herkunft zu sein. Technisch und kunstgewerblich wertvoll ist der dazugehörige schmiedeeiserne Kran, der ebenfalls dem 16. Jh. angehört. Dem 12. Jh. entstammt der über 1 m hohe bronzene Leuchter im Chore, ausgezeichnet durch seine einfachen edlen Formen. — Bemerkenswert sind ferner mehrere kleinere Gedenktafeln: in der Turmhalle für den Kanonikus Wessel Huninek und dessen Vater vom Jahre 1519 mit einer reliefartigen Darstellung der Verklärung Christi, stark verstümmelt; daneben eine Tafel für die 1585 verstorbene Agnes de Groot; geschichtlich merkwürdig ist das am linken Chorpfeiler befindliche, leider auch stark verstümmelte Epitaph des am 24. Juli 1433 in Emmerich verstorbenen Herzogs Gert von Schleswig. — Die Sakristei birgt einen teilweise mit Goldblech bekleideten holzgeschnitzten Kruzifixus des 11. Jh.. „eine der frühesten erhaltenen großen plastischen Darstellungen' (Paul Clemen).

Malerei. Die Kirche besitzt mehrere durch ihr Alter außerordentlich wertvolle Wandgemälde. Zunächst in der südlichen Seitenkapelle eine Darstellung „Christus in der Vorhölle“; das ehedem stark verwitterte, aus der romanischen Epoche stammende Gemälde wurde 1933 unter Aufsicht der Staatlichen Denkmalpflege erneut. Im Chor an der Nordseite eine nur noch teilweise erhaltene Kreuzigungsgruppe, an der Südseite der hl. Martinus hoch zu Roß, beide aus dem 14. Jh. — In der Sakristei ein Ölbildnis des berühmten Stiftsdechanten Bernhard Louwermann vom Ende des 16. Jh. Kirchenschatz. Vor allem verdient die sogenannte „Willibrordiarche" als das früheste und interessanteste Goldschmiedewerk des Niederrheins aus dem 8. oder 9. Jh. unsere Beachtung. Der Kern besteht aus Holz, in dessen Höhlung die Reliquien aufbewahrt werden, und ist mit Goldblech überzogen. Ergänzungen und Änderungen fanden 1400 und 1520 statt. Eine Zeitlang wurde die Arche als Monstranz benutzt; auf ihr beschworen im Mittelalter die Herzöge von Kleve die alten Rechte der Stadt. Ferner sind zu beachten: ein Turmreliquiar vom Jahre 1500, der sog. Willibrorduskelch, 13.Jh., ein silbervergoldeter Kalvarienberg aus dem 15. Jh., eine reizende silberne Madonnenstatuette mit dem Wappen des Propstes Grafen von Spiegelberg und ein silbernes Armreliquiar des 16.Jh. Die evangelische Kirche auf dem schönen Geistmarkt ist ein Backsteinbau auf quadratischer Grundlage, erbaut von 1690 bis 1715 nach Plänen der Amsterdamer Architekten Arnold van der Leen und Jan van Ditmaar nach dem Vorbild der Oosterkerk in Amsterdam. 1907 brannte sie nieder, wurde aber schon 1908 in der alten Form wieder aufgebaut. Schön geschnitzte Kanzel und bedeutendes Orgelwerk aus neuerer Zeit.

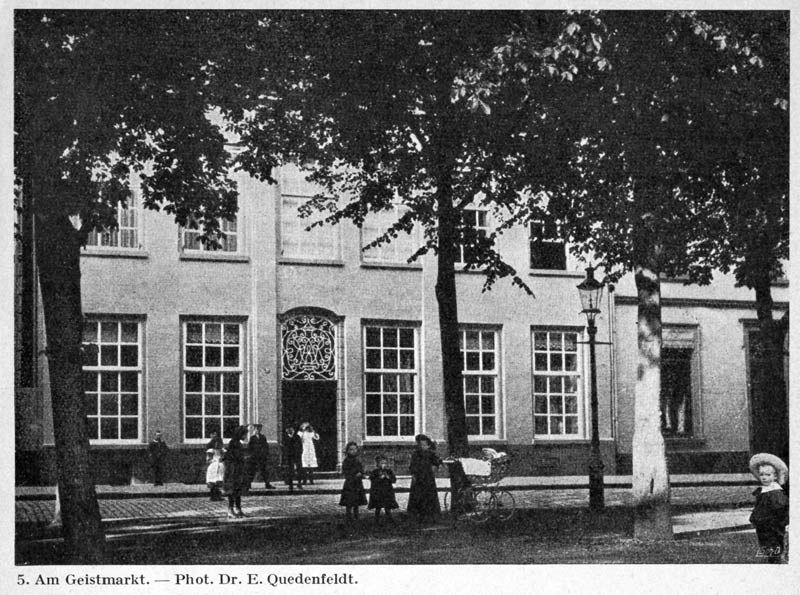

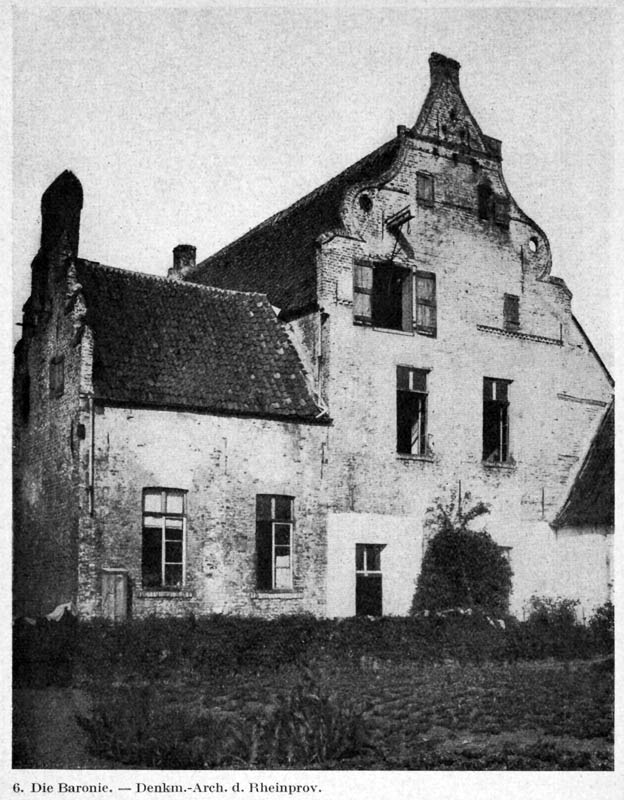

Alte Bürgerbauten. Erhalten sind noch einige bemerkenswerte alte Bürgerbauten. Sie geben noch heute der Altstadt das charakteristische niederrheinische Gepräge, vor allem die sog. „Baronie'", eine Baugruppe des 16. und 17.Jh. (Bild 6); dann der „Hof von Holland" am Alten Markt mit hohem abgetrepptem Giebel (1650). In der Nähe, Kirchstraße 16, ein Backsteinbau des 16. Jh.: der Giebel mit übereck gestellten Säulchen. In der Steinstraße besonders die Häuser Nr. 12, 21, 22 und 46; auf dem Geistmarkt Nr.27 (Bild 5) ein reizender Rokokobau aus dem Jahre 1750 mit prächtiger Diele; in der Nähe ein allerliebstes Renaissancetörchen aus dem Jahre 1646, und in der Burgstraße Nr. 15 das Haus der uralten „Willikesort-Stiftung“, in seiner Anlage ganz an die alten flandrischen Beginenhäuser erinnernd. In mehreren Häusern des 17. Jh. sind noch teilweise gut erhaltene Stuckdecken vorhanden, so Alter Markt Nr. 16, Kirchstraße Nr. 16, Hinter dem Engel 14 (evangelischer Gemeindesaal; die Decke wurde aus der reformierten ehemaligen Lateinschule hierhin übertragen), endlich Geistmarkt Nr. 32. Hier auch zu erwähnen die überlebensgroße Holzfigur des hl. Christophorus in einer Nische des Christopheltores (Ende des 15. Jh.). Das Städt. Heimatmuseum, birgt eine wohlgeordnete Sammlung von Gegenständen zur Geschichte der Stadt und ihrer Umgebung. Vor- und frühgeschichtliche Funde, niederrheinische Holzplastik, Keramik, Möbel, Gildenstücke, Waffen, Münzen und Siegel, Stadtansichten, Bauernkunst, Schiffs- und Bauernhausmodelle. (Täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr.)

Literatur:

F. GOEBEL. Emmerich 1936.  |

||