|

Die Burg LinnRheinische Kunststätten - Reihe XIV: Der Linke Niederrhein - Nr. 10 |

|

| < previous - zurück | vor - next > | |

|

Geschichte. Die Burg Linn, die bedeutendste der niedeirheinischen Wasserburgen, einst ein berüchtigtes Raubritternest, war im 12. Jh. der Sitz des gleichnamigen Rittergeschlechts und stand unter der Lehenshoheit des Grafen von Kleve. Die Burg wurde wie der Zoll von Kaiserswerth bis ins 15. Jh. zwischen den Erzbischöfen von Köln und den Grafen von Kleve hart umstritten. Sie hatte nicht nur besondere strategische, sondern auch handelspolitische Bedeutung, da der Markt von Linn neben Uerdingen ein wichtiger Umschlagplatz für den Kohlenhandel am Niederrhein war. Erzbischof Friedrich von Saarwerden (1370—1414), der Erbauer des Schlosses Friedestrom zu Zons, hat die Feste errichtet, die verhältnismäßig rein ihre ursprüngliche Anlage bewahrt hat, Sie ist im' Verlauf der kriegerischen Ereignisse am Niederrhein oft belagert und erobert worden, Die Befestigungen wurden immer wieder hergestellt, Im Jahre 1579, vor dem Truchsessisehen Krieg, und nach der Eroberung im Dreißigjährigen Krieg in der Schlacht auf der St.-Tönnis-Heide im Jahre 1642 wurde die Anlage wesentlich verstärkt. Unmittelbar nach dem letzten Ausbau der Befestigungen im Jahre 1688, als französische Truppen in Zusammenhang mit dem Raubkrieg Ludwigs XIV. in Holland an den Niederrhein vordrangen, wurde Linn von brandenburgischen Truppen besetzt. Nachdem die Burg im Spanischen Erbfolgekrieg nach der Belagerung von Kaiserswerth in Brand geschossen worden war, blieb sie trotz verschiedener Wiederherstellungsversuche eine Ruine.

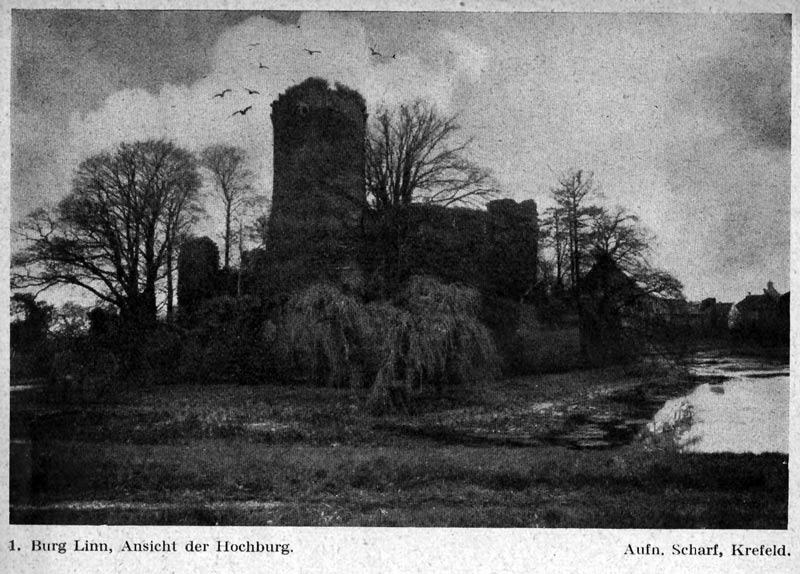

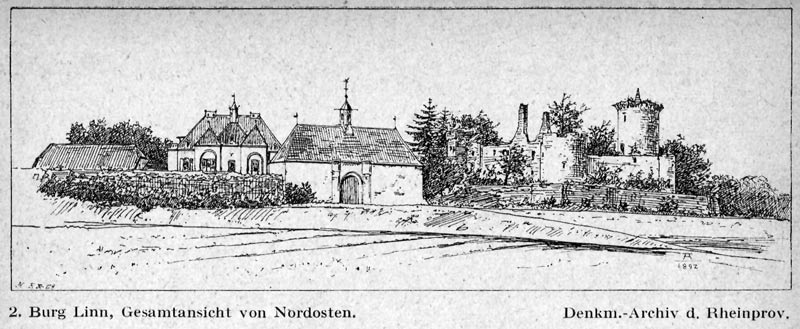

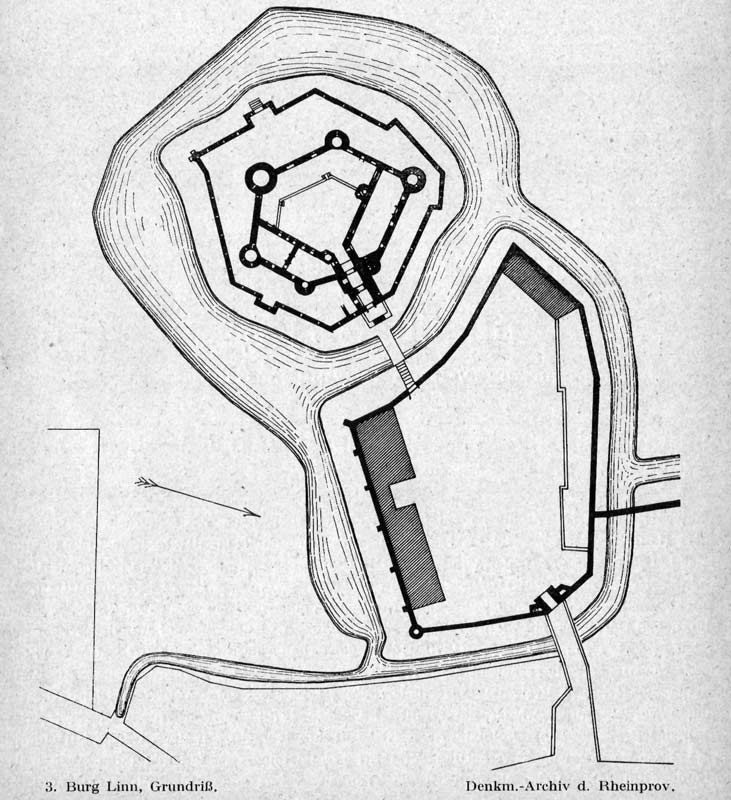

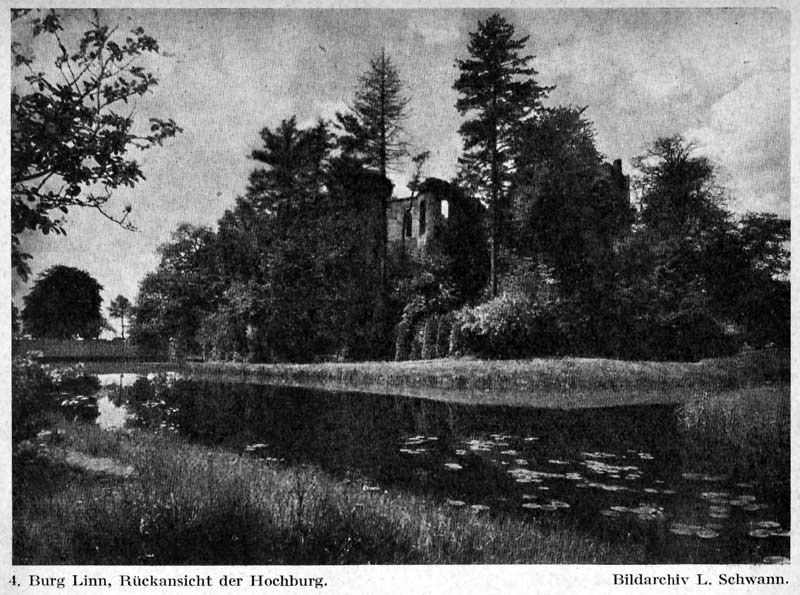

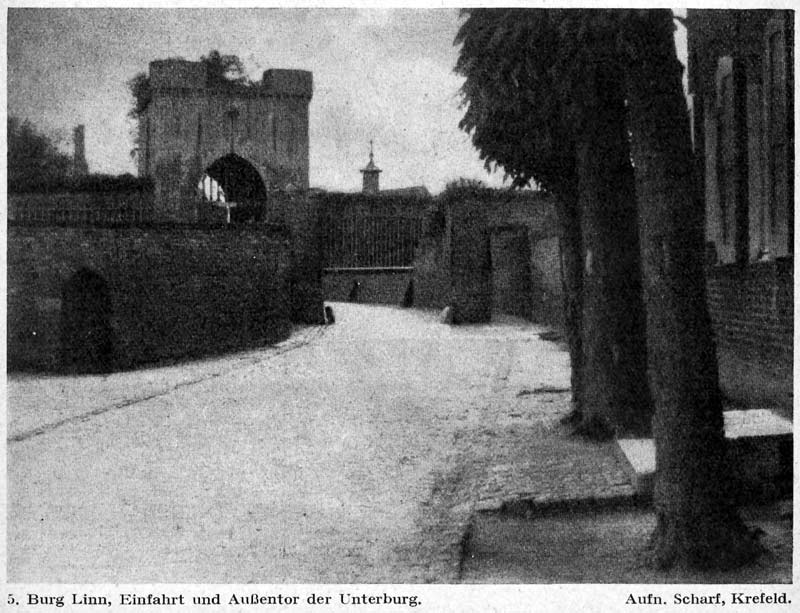

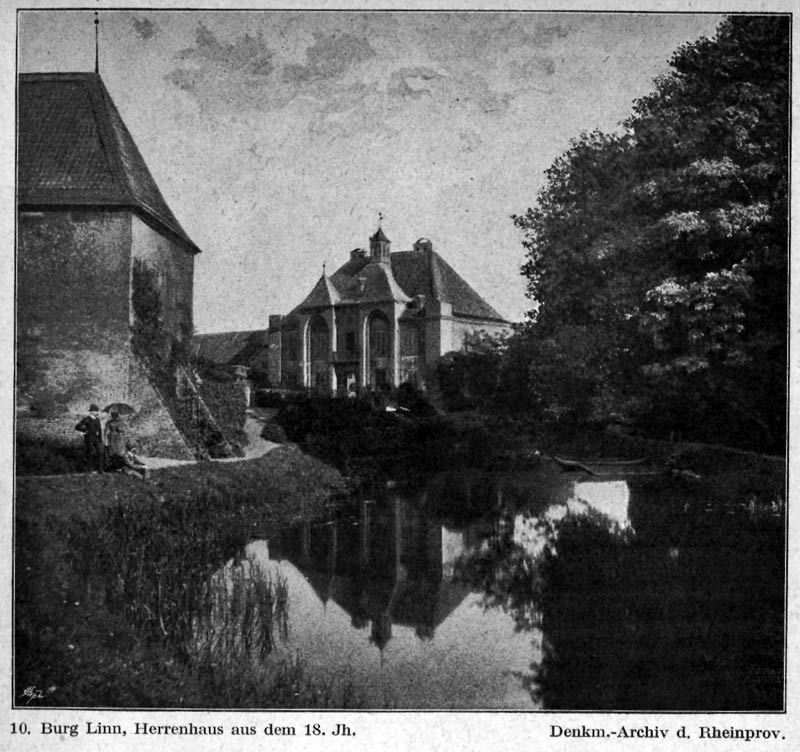

Anlage und Aufbau. Die Burg liegt im ehemaligen Überschwemmungsgebiet des Rheins und ist aus einer Fliehburg vor den Fluten und einem Verteidigungshügel vor Überfällen entstanden. Die der Landwirtschaft dienende ausgedehnte Vorburg und die Hochburg waren jede für sich in einen Befestigungsgürtel eingeschlossen und durch rings umlaufende Gräben unzugänglich gemacht, so daß Vorburg und Hochburg jede für sich auf einer Insel lagen (Bild 3). Es sind vieleckige Anlagen um seinen inneren Hof. Vorgeschobene Bastionen waren ebenfalls wieder durch Gräben, die natürlichen Verteidigungsmittel der Ebene, gesichert. Von der Vorburg ist die Ringmauer noch zum Teil bis zu6 m Höhe erhalten, bewehrt durch einen Torturm, mit unterwölbten Rampentreppen und einerim Spitzbogen eingewölbten Durchfahrt, sowie durch einen runden Eckturm im Südosten (Bild 5). Heute beherrscht ein zweigeschossiges Herrenhaus aus dem 18. Jh. mit hohem Walmdach den Hof (Bild 10). Der Mittelbau der Fassade mil den großen Spitzbogenblenden erinnert zusammen mit den Verstärkungen der Ecken an den Wehrbau vergangener Jahrhunderte. Die Hochburg besteht aus einer an den Ecken mit Rundtürmen bewehrten, sechseckigen Mauer (Bild 1 – 4), die ringsherum unterstützt wird durch Bastionsterrassen. Der südliche Turm ist zu einem wuchtigen Bergfried ausgebaut. An der Nordostseite liegt das Tor. An das Tor schließt sich nach Westen der Palas und nach Süden der Wohnbau an (Bild 3).

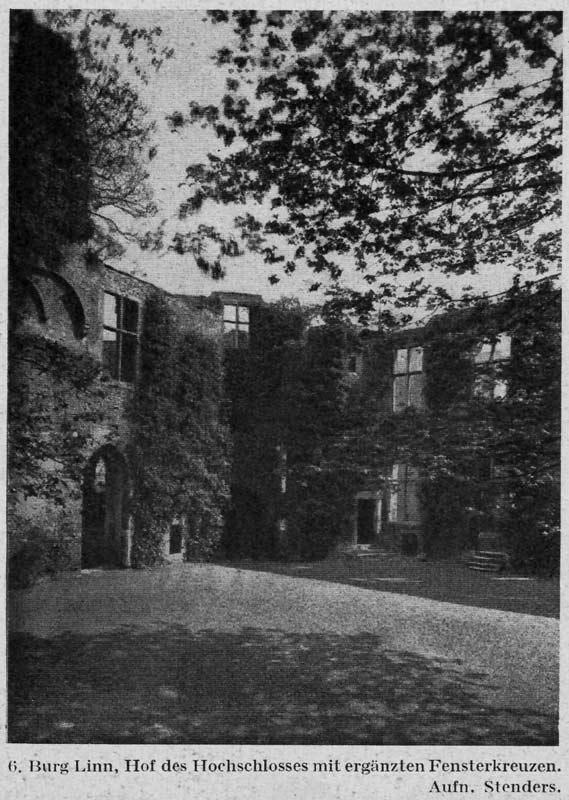

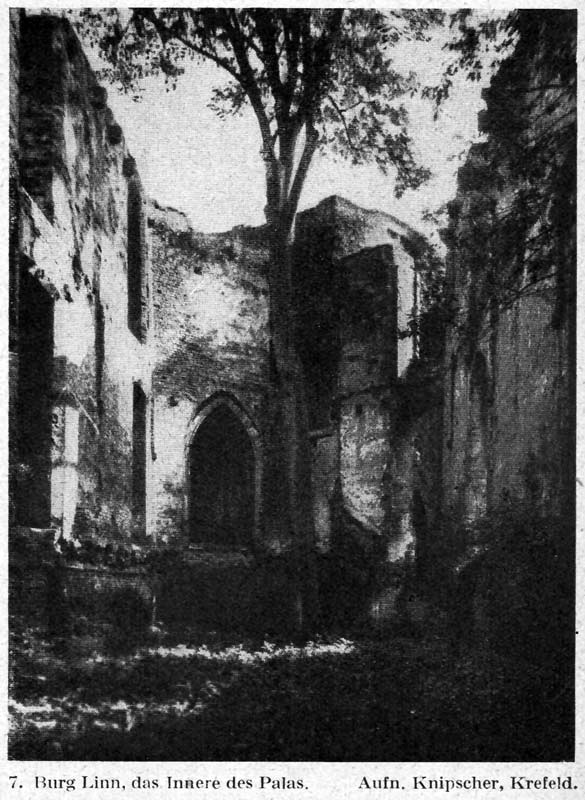

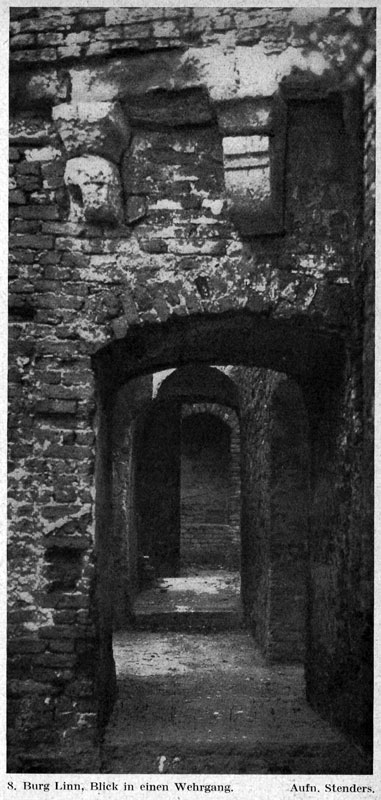

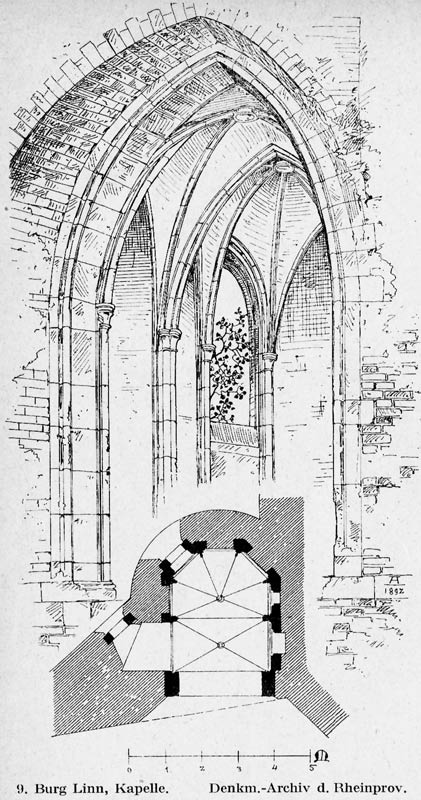

Im Gegensatz zu Hülchrath, das aus Haustein und Backstein gebaut ist, ist Linn ein Backsteinbau. Im 14.Jh. hat man sich am Niederrhein wohl in Zusammenhang mit den ausgedehnten Festungsbauten der Städte wieder auf die Bedeutung des Backsteins für den Wehrbau besonnen. In das Ziegelmauerwerk sind stellenweise große Bruchsteine von Basalt willkürlich eingefügt worden. Der äußere, aus dem 16. Jh. stammende Teil des Torbaus und der mit einer Tonne eingewölbte, mit Rundbogenblenden gegliederte Durchgang der älteren inneren Anlage aus Backstein öffnen sich ; in mächtigen Bogen aus Trachyt. Innerhalb der Mauerstärke führt auf der einen Seite eine Treppe ins obere Geschoß des Torturms, auf der anderen ein Durchgang in das Geschoß des Torwächters. Der Bogen nach dem Hof zu ist reich profiliert. Die Kragsteine für die Gußlöcher, die Kreuze, Pfosten und Sohlbänke der Fenster, die Bogen der Tore und Treppenstufen, also die tragenden und gliedernden Gebilde der Architektur, sind in Trachyt aus dem Siebengebirge ausgeführt. Der Palas (Bild 6), der durch einen Treppenturm zugänglich ist und durch den Turm geschützt wird, bestand offenbar über dem unterkellerten Erdgeschoß in zwei Stockwerken aus durchgehenden Sälen, die einst von flackerndem Kaminfeuer erwärmt wurden. Von den schweren Balkendecken, die den Raum wesentlich bestimmten, sind noch die Kragsteine erhalten. Im ersten Stockwerk verdient die Schloßkapelle Beachtung, die ohne Trennungsmauer mit dem Saal in unmittelbarer Verbindung steht (Bild 9).

Auf ein Joch mit einem Kreuzrippengewölbe folgt eine Apsis aus sechs Seiten eines Achtecks. Die gliedernden tektonischen Gebilde, die Dienste mit ihren zierlichen Kelchkapitellen, die reich profilierten Rippen an Schildbögen, Gurten und in der Wölbung zeugen von einer besonders feinfühligen gotischen Formgesinnung. Der ebenfalls durch einen Treppenturm zugängliche und von zwei Türmen bewehrte zweistöckige Wohnflügel ist mit der von zahlreichen Fenstern durchbrochenen Langseite nach Westen dem sonnigen Hof zugekehrt (Bild 6). Im oberen Geschoß ist der Raum durch eine Querwand mit einem Kamin geteilt. Die Turmräume waren in die Gemächer einbezogen. So vermied man in beiden Fällen die stumpfen Winkel und gewährte dem Sonnenlicht in größerem Umfang Eingang.

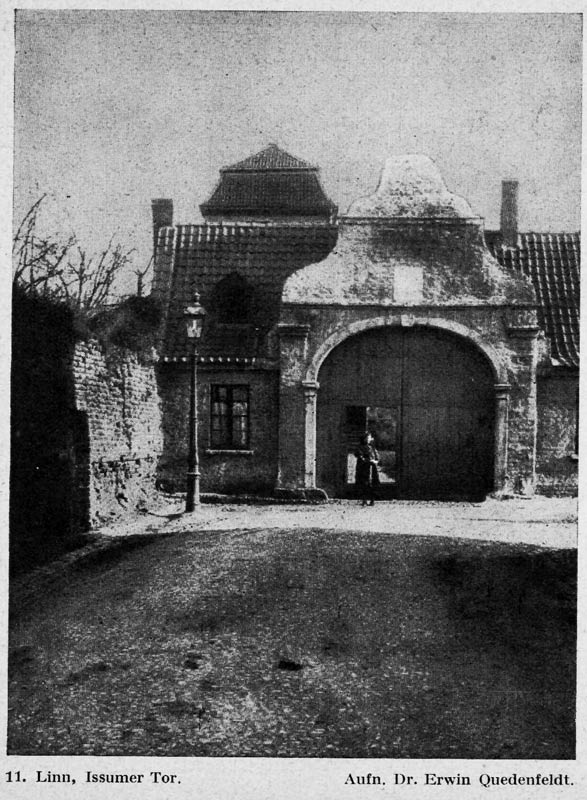

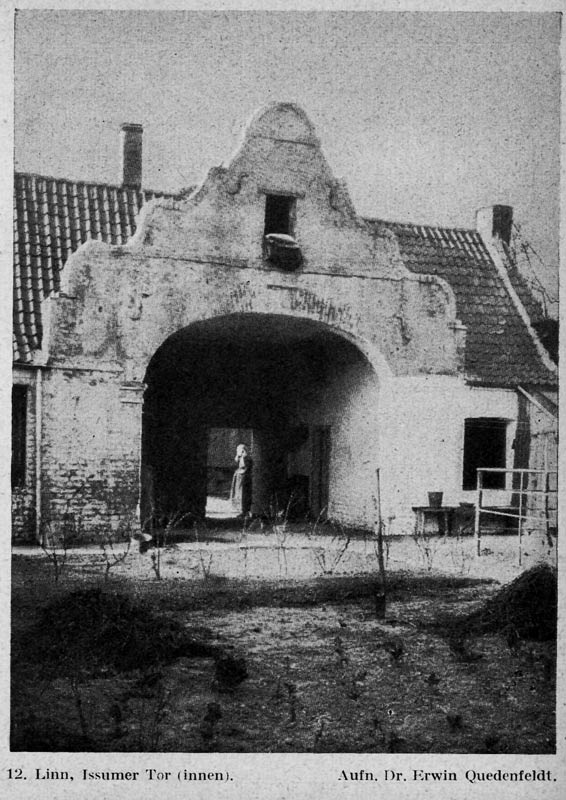

Die Stadtbefestigung ist in engstem Zusammenhang mit der Burg ausgebaut worden. Sie ist ähnlich aufgebaut wie in Neuß, Zons und Bonn. Auf der Innenseite läuft auf der Mauer ein Wehrgang entlang über einer Rundbogengliederung. Ecke Mauer- und Ritterstraße liegt der Issumer Turm, ein Lehen der Burg Linn, das einem Burgmannen übertragen war mit der Aufgabe, die Zugänge der Stadt und Burg zu überwachen (Bild 11 und 12). Der ehemalige Turm der Stadtbefestigung des 14. Jh., mit dem das Wohnhaus des Ritters unmittelbar verbunden war, wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jh. mit einem Mansardendach: versehen. Aus der gleichen Zeit stammen der eingeschossige Hofflügel und das Tor mit dem geschweiften Giebel, der im Schlußstein der rundbogigen Durchfahrt die Jahreszahl 1775 trägt.

Schrifttum:

J. HEINRICH SCHMIDT, Düsseldorf 1937. |

||