|

ZonsRheinische Kunststätten - Reihe XIV: Der Linke Niederrhein - Nr. 6 |

|

| < previous - zurück | vor - next > | |

|

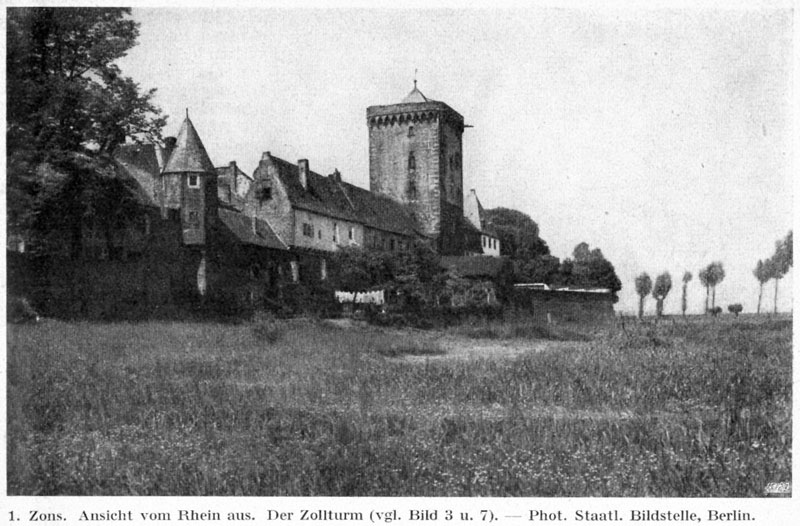

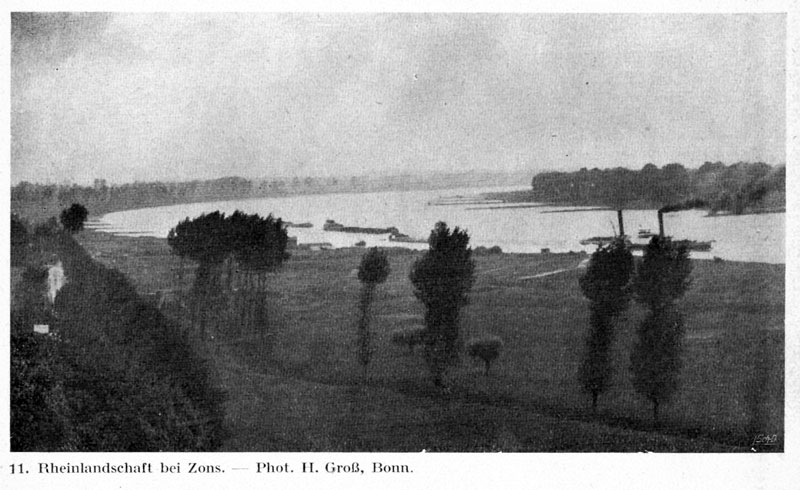

Lage. Es ist ein eigenartiger romantischer Zauber, der den stillen Ort am Niederrhein umgibt. Man komme, wann man wolle: an schönen Vorfrühlingstagen, wenn die Wiesen die ersten Farben und die Weidenbüschel ihre ersten Kätzchen zeigen; oder wenn das Hochwasser des Rheins Straßen und Gassen des Ortes durchspült und die Bäume geängstigt ihre Kronen aus dem weit gewordenen Strom emporrecken; oder an heißen Sommertagen, wenn ein blauer Himmel über der Verlassenheit des alten Städtchens brütet; oder wenn die Herbststürme des Niederrheins über das Land dahintoben und vergeblich an den alten Türmen und Mauern rütteln; oder im Winter, wenn dicke Schneedecken auf den niedrigen Bürgerhäusern, und bleigraue Wolkenballen, gleich schweren Behängen am Firmament, melancholisch über dem Lande lasten. Eingeschlossen von Gräben und Wehrmauern. die in graues Mittelalter zurückreichen, und über die heute noch trutzige Wehrtürme und malerische Wachthäuschen hinausragen, träumt das kleine Städtchen seit Jahrhunderten in Weiden und Wiesen dahin, weltvergessen verlassen (Bild 1). Der Lärm der Eisenbahn hat nie die feierliche Stille stören können. Noch immer ist das Schiff von Düsseldorf, Benrath oder Köln, oder der Postwagen, der nach Dormagen durch das Stadttor poltert, die Verbindung mit der großen Welt. Am schönsten ist Zons, wenn man an lauen Sommerabenden den letzten Postwagen nach Dormagen oder das Boot nach Urdenbach oder Benrath versäumt hat, wenn man gezwungen ist, hier die Nacht zu verbringen; wenn der Vollmond die Stadt mit seinen Silberwellen überrieselt und der linde Nachtwind den Duft der Kastanien vor dem Rheintor in die Straßen trägt. Türme und Wachthäuser der Stadt heben sich dann in ihrem düsteren Umriß gespenstig vom Nachthimmel ab. Auf dem holprigen Pflaster hallt jeder Schritt. Fehlt nur noch die Torwache, der Turmwächter, der die Stunden der Nacht bläst, und der schwere Schritt der erzbischöflichen Landsknechte von Köln. und vor unseren Augen lebt wieder auf das Mittelalter vom Niederrhein mit seinen endlosen Fehden und blutigen Interessenkämpfen, in jenen mitternächtigen Stunden, wenn Zons' Bürger schon zur Ruhe gegangen sind. Aber wer weiß von solchen Stunden? —Vielleicht nur die älteren Düsseldorfer Maler, die sooft den eigenartigen Stimmungszauber des Ortes eingefangen haben; und sie erinnern sich noch mit Behagen, daß in ihrer Jugend auf der Düsseldorfer Akademie der schlanke achteckige Wachtturm in der Rheinstraße mit dem Ausblick auf Strom u. Wiesen (Bild 11) damals dem städtischen Nachtwächter von Zons diente als luftiges und lustiges — Polizeigewahrsam gegen ruhestörenden Lärm der Düsseldorfer Maler (Bild 3, 1). Geschichte. Und doch haben früher Lärm und Leben die alten Mauern gekannt, als Zons noch die gefürchtete Zollstätte am Rhein und einer der stärksten Stützpunkte des Erzstiftes Köln war; als auf Schloß Friedestrom in Zons die Kölner Erzbischöfe Friedrich von Saarwerden (1370 bis 1414) und Dietrich von Moers (1414—63) Hof hielten und später Kriegsgeschrei um die Stadtmauern tobte. Die Kölner Erzbischöfe hatten in Zons schon im 13. Jh, ein befestigtes Schloß, das aber die Wut der Kölner Bürger nach dem Siege bei Worringen 1288 über den Erzbischof Siegfried von Westernburg (1274 - 97) bis auf den Grund zerstörte. Friedrich von Saarwerden, einer der baulustigsten und menschlich sympathischsten Kölner Erzbischöfe und Erbauer oder Vollender der erzbischöflich Kölnischen Landesburgen zu Hülchrath, Linn, Kempen, Zülpich und Lechenich, ließ von 1372 ab eine neue Burg aufführen und den Ort befestigen. Zons wurde Zollstätte. Friedrich von Saarwerden verlieh ihr am 31. Dezember 1373 Städterecht mit eigenem Gerichts- und Verwaltungsbezirk. Er ist der Gründer der Stadt Zons, wie sie uns überkommen ıst.

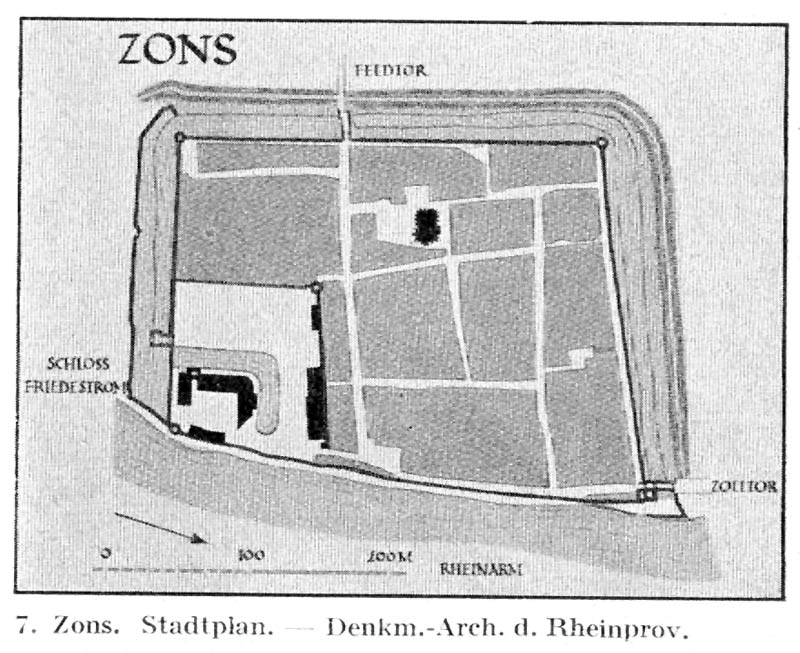

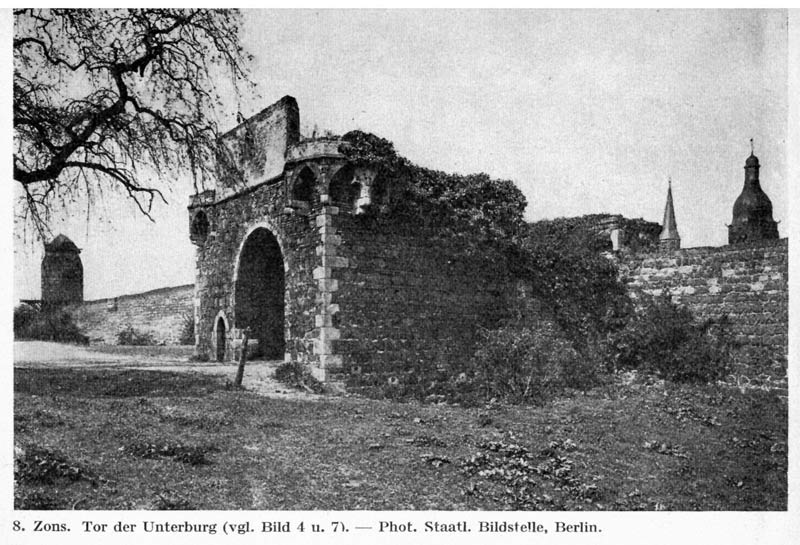

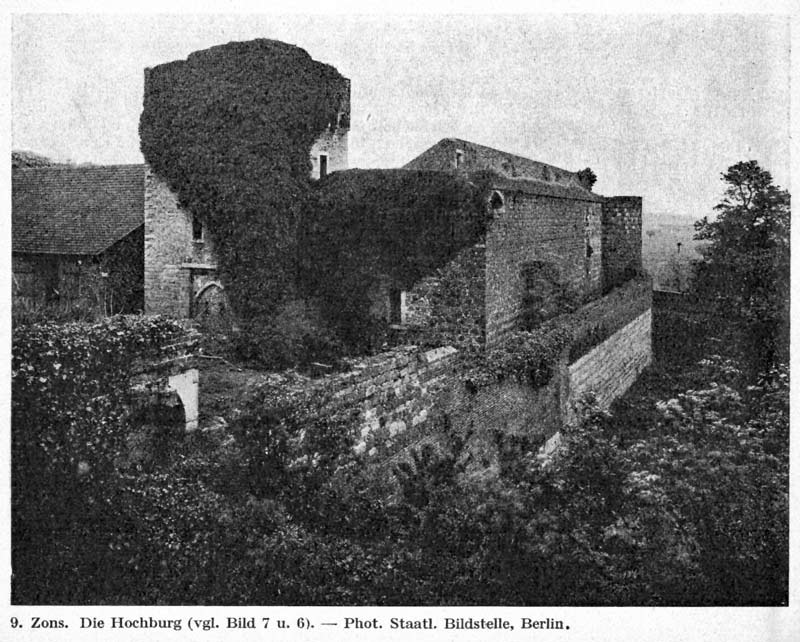

Kriegswirren und Brandschatzungen haben im 17. Jh. Stadt und Burg oft heimgesucht. Die Feuersbrunst vom Jahre 1620 hat nur fünf der Bürgerhäuser verschont. Das an sich nicht reiche Städtchen hatte den Fortzug seiner wohlhabenden Bürger zu beklagen. Im Jahre 1646 lag der hessische Oberst Rabenhaupt, diese Landplage des Niederrheins, mit seinen Söldnern vor Zons. Brandpfeile sausten auf die Bürgerhäuser herab. Bald griff das Feuer in der Stadt um sich. Aber die Feste selbst vermochte Rabenhaupt nicht niederzuzwingen. Fünf Jahre später freilich fiel sie doch, trotz der gewaltigen Basalt- und Trachytquader wehrlos geworden gegen neuzeitliche Feuerwaffen. Damit begann die Leidensgeschichte der Stadt. 1651 zerstörten die Hessen Friedrich von Saarwerdens Schloß Friedestrom (Bild 8, 9). Die Verwüstungskriege Ludwigs XIV. machten das Maß der Leiden voll. Abwechselnd hausten nun Franzosen, Kaiserliche, Kurbrandenburger, Holländer und Münsteraner als Herren in der Stadt, die schwer unter der fremden Besatzung zu leiden hatte. Im Jahre 1767 war es mit Zons' Zollherrlichkeit vorbei. Dann verfiel das abgelegene Städtchen der Vergessenheit…. Die Festung. Wenn aber auch Feuersbrünste und Beschießuugen, Plünderungen und Zerstörungen Zons im 17. und 18. Jh. arg mitgenommen haben, wenn auch die Burg heule Ruine, die alte Kirche Friedrich von Saarwerdens im 19. Jh. einem unglücklichen Neubau hat weichen müssen und die ältesten Bürgerhäuser nicht über das Jahr 1620 zurückreichen, so bleibt Zons dennoch in dem Reichtum seiner Türme, Gräben und Mauern, in der ganzen Form ihrer Überlieferung das besterhaltene Beispiel einer befestigten mittelalterlichen Stadt am Niederrhein. Keine der gleichzeitig entstandenen Befestigungsanlagen der Rheinlande, weder Zülpich,noch Lechenich ,noch Münstermaifeld, Nideggen, Xanten, Ahrweiler, Kleve, Kalkar, Emmerich, Rees, Bacharach und Oberwesel haben ein so klares Bild einer mittelalterlichen Landesfeste und Stadtbefestigung in unsere Gegenwart hinretten können, wie das aus einem Guß entstandene und später in der Hauptsache kaum wesentlich veränderte Zons. Bei keiner dieser Städte ist die ursprüngliche Anlage so klar erkennbar erhalten (Bild 7). Das ist der eigene Reiz und die baugeschichtliche Bedeutung von Zons.

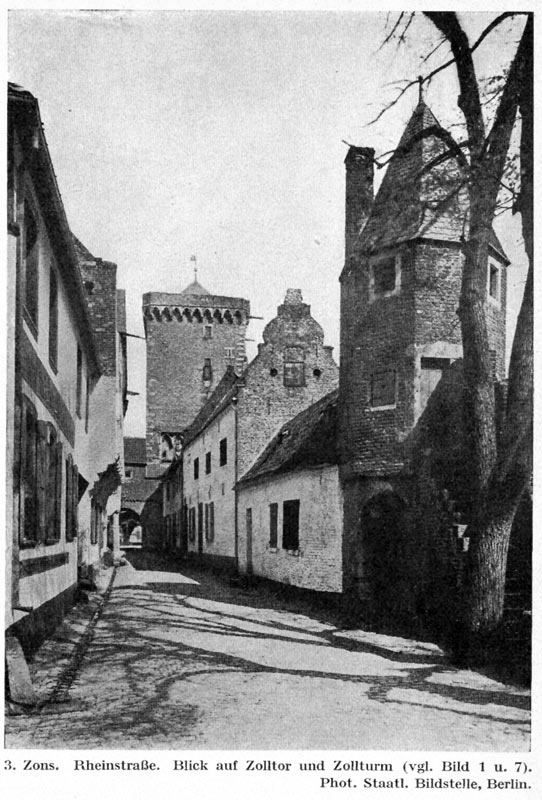

Zolltor und Zollturm. Durch das Zolltor, das heute leider sein ehemaliges Außentor nicht mehr zeigen kann, gelangt man vom Rhein in die Stadt (Bild 3, 1). Vor ihm umstehen drei verknorrte mächtige Kastanien das Steinbild des Gekreuzigten. Das Wurzelgeäst der Bäume, dicht ineinander verwachsen, bildet einen Boden fest wie Stein oder uralten Estrich. Wenn der Sommer ins Land gezogen, hüllen die prachtvollen Baumkronen, die tief hinunterreichen, wie eine Kapelle den Kruzifixus ein. An ihrem hohen grünen Gewölbe leuchten blühende Kastanienkerzen, und sie leuchten noch lange, wenn das Grün selbst längst zur Ruhe gegangen. Neben dem Zolltor der gewaltige Zollturm (Bild 3), die einst so gefürchtete Tributstätte der Rheinschiffer, die aber heute stillen Klosterfrauen als Wohnung dient und mit den beiden anstoßenden Häuschen und der gegenüberliegenden neuen kleinen Kapelle sich zu einem Kloster einigt. Schwere Trachytquader haben die Kanten fest verklammert. Basaltblöcke bewehren den Unterbau, darüber Tuff und Backstein mit vereinzelten Basalten die Obergeschosse. Der wuchtige sechsstöckige Turmbau ganz schmucklos, nur hoch oben der schöne Stirnschmuck, ein gotischer, vorkragender Spitzbogenfries, der den Wehrgang zu tragen hat, und darunter nach der Rheinstraße das Steinbildnis des vor dem hl. Petrus knienden Friedrich von Saarwerden (Bild 3).

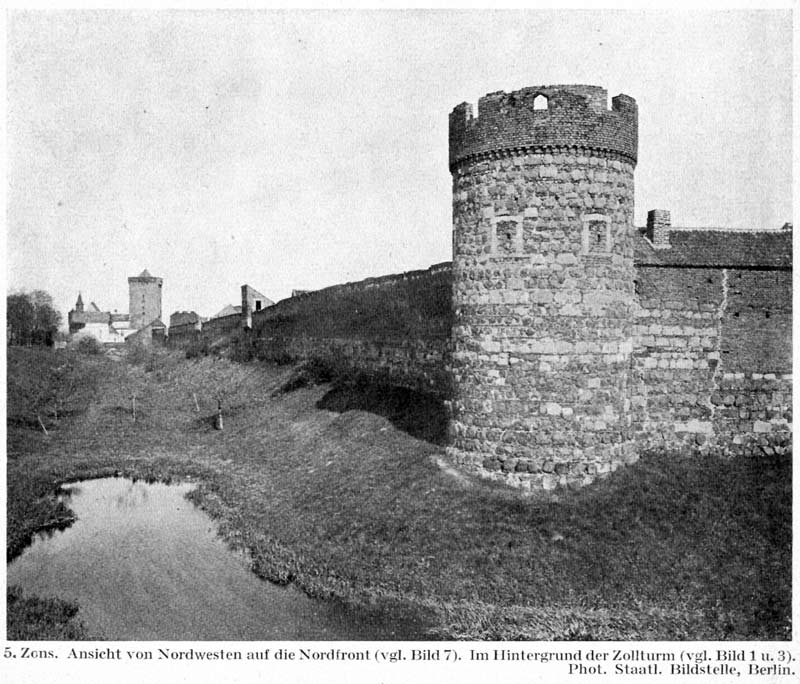

Stadtanlage. Hoch oben vom Zollturm überschaut man Stadt und Burg, eine gradlinig trapezförmige Anlage (Bild 7, 2). An den vier Ecken des Mauerzuges der Stadt je ein wuchtiger Wehrturm (Bild 5—7). Einer hat sich, als friedlichere Tage über den Ort kamen, eine Haube zugelegt und ein breites Laufbrett auf abstehenden Balken in der Höhe der Stadtmauer um sich gezogen. Seitdem klapperten vergnügt die Flügel einer. Windmühle um den aus 35 unverwüstlichen Basaltschichten aufgeführten Turmriesen, bis vor wenigen Jahren der Herbststurm die alten Windmühlenflügel zerbrach (Bild 4, 8). Mitten aus dem Stadtbilde ragt ein schlanker Rundturm auf, dem das 17. Jh. die steile Barockhaube gab, der sog. Juddenturm (Bild 2). Eine Familie Judde, die später den Turm bewohnte, gab ihm den Namen. Bis hoch oben hin Basaltkopf neben Basaltkopf. Es ist der äußerste Pıınkt der Burganlage nach dem Inneren der Stadt (Bild 7): Von hier ziehen sich parallel zu zweien der Stadtmauern Burgmauern zu den beiden anderen Stadtmauern. Hinter diesen Binnenmauern birgt sich die Unterburg mit Stallungen, Wirtschaftsräumen und. Knechtewohnungen. Ein breiter Graben, gefüttert mit Basalt und Trachytquadern, trennt Hochburg und Unterburg. Die Hochburg bettet sich in den Winkel des Stadtmauerringes, und der entsprechende Eckturm der Stadtmauer wird zum Burgturm (Bild 6, 7, 9).

Rheinstraße. In der Rheinstraße, die vom Zollturm zur Burg führt (Bild 7), stehen alte malerische Putzbauten des 17. und 18. Jh. mit überkragenden Stockwerken, von elegant geschwungenen Konsolen oder von einer Säule getragen, und an die Stadtmauer zum Rhein gelehnt schlichte Backsteinhäuser, deren Giebel im Gegensatz zu dem ernstgestimmten Zollturm in lustige Schwingungen gerät (Bild 3). Am Ende des letzten Häuschens steigt ein schmales achteckiges Wachttürmchen auf, einige zehn Meter weiter unterbricht ein anderes die breite Ruhe der Stadtmauer, und ein Treppchen, an den inneren Mauerring geschmiegt, führt zu ihm hinauf (Bild 3). Diese einzelnen Bauten der Rheinstraße gruppieren sich so geschickt zueinander, daß das Straßenbild, wie das Stadtbild von den Rheinwiesen aus abwechselungsreiche malerische Silhouetten zeichnet (Bild 1). — Hinter den anderen Mauerzügen aber wohnt der Ernst des mittelalterlichen Festungsbaus. Über schwer gewölbten Bogen zieht sich der Laufgang hin. Hier war der hölzerne Wehrgang. Armselige Häuschen, einstöckig nur und nicht einmal bis an den Wehrgang reichend, ducken sich, Schutz suchend, hinter den Mauerring. Von Zeit zu Zeit ragt über die Mauer hinaus, nach außen auf Konsolen gestützt, ein breites zweistöckiges Wachthaus auf, ernster und nicht so kokett wie die schlanken achteckigen der Rheinstraße (Bild 5).

Burg Friedestrom. Friedrich von Saarwerdens Hochburg Friedestrom türmt sich aus schweren Basaltquadern auf, ein Bauwerk wie für alle Ewigkeiten (Bild 9, 4, 6). Ähnlich dem Zollturm hat auch sie hoch oben einen Spitzbogenfries erhalten, über den Wehrgang und Wehrerker dahinziehen (Bild 10). Sonst ist alles schmucklos, nur bestimmt durch den ernsten Zweck: Zons sollte der stärkste Stützpunkt der Kölner Erzbischöfe gegen die Grafschaft Berg sein und die Hochburg der uneinnehmbare Platz der ganzen Festungsanlage. Aus dem Hof der Unterburg führt ein Torhaus hinaus aus der Stadt, in Aufbau und Schmuck seiner Wehrerker ähnlich dem Torhaus der Hochburg (Bild 8, 7, 4). Vor ihm und längs der Stadtmauer der Zwinger; dort, wo er den Mauerzug vom Rhein erreicht, der Eisbrecher (Bild 7, 4). Beide haben längst ihren Zweck verloren. Früher floß der Rhein, bevor er sich das neue Bett vor den Mauern der Rheinstraße gegraben hatte, vor dem Zwinger hin, und Friedrich von Saarwerden konnte mit seinem Schiffe unmittelbar vor dem Eingang seiner Unterburg anlegen (Bild 7). Heute aber, so weit das Auge reicht, Wiesen mit Kopfbuchen bestanden, Weiden und grasendes Vieh (Bild 4). Und so auch vor den übrigen Mauern. In fruchtbare Niederung betten die alten Wälle und Gräben den verträumten Ort (Bild 11, 1).

Literatur:

RICHARD KLAPHECK. Düsseldorf 1936.

|

||