|

Die Stadt KalkarRheinische Kunststätten - Reihe XIV: Der Linke Niederrhein - Nr. 7 |

|

| < previous - zurück | vor - next > | |

|

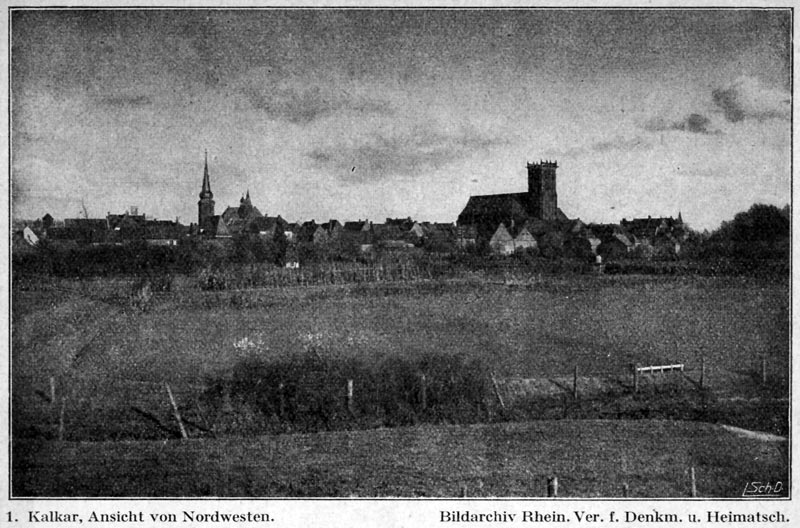

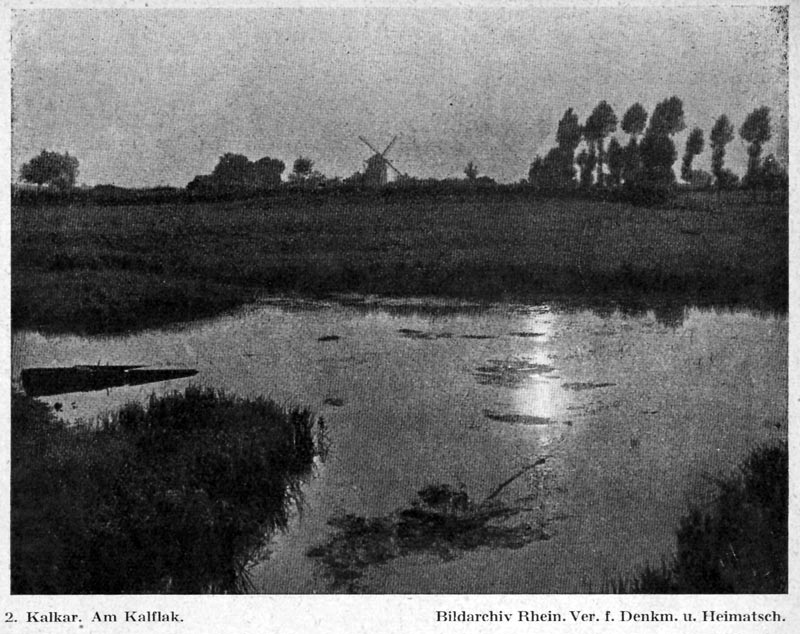

Lage. Auf dem linksrheinischen Wege zwischen Xanten und Kleve, der nach Nymwegen in das benachbarte Holland weiterführt, liegt Kalkar, eine der stillsten, aber eindrucksvollsten alten Städte der niederrheinischen Landschaft. Von Pappeln begrenzte Straßen führen aus der grünen flachen Niederung mit dem weiten Himmel auf den Ort zu, als dessen Wahrzeichen Turm und Dach der St.-Nikolai-Kirche über die Dächer der Häuser ragen (Bild 1). In einiger Entfernung liegen südwestlich die welligen Hügel des „Reichswaldes“ (Bild: 4), der sich von Kleve herabzieht, und zu dessen Füßen in früheren Zeiten das oft wechselnde Flußbett des Rheines verlaufen war. Geblieben ist davon ein alter Rheinarm, der — sich in Ley und Kalflak teilend — Kalkar umschließt und gegenüber Emmerich in den Rhein mündet (Bild 2). Diese Lage zusammen mit der politisch-wirtschaftlichen Entwicklung seit dem 14. Jh. hat die Geschichte der Stadt und ihren Aufbau weitgehend bestimmt.

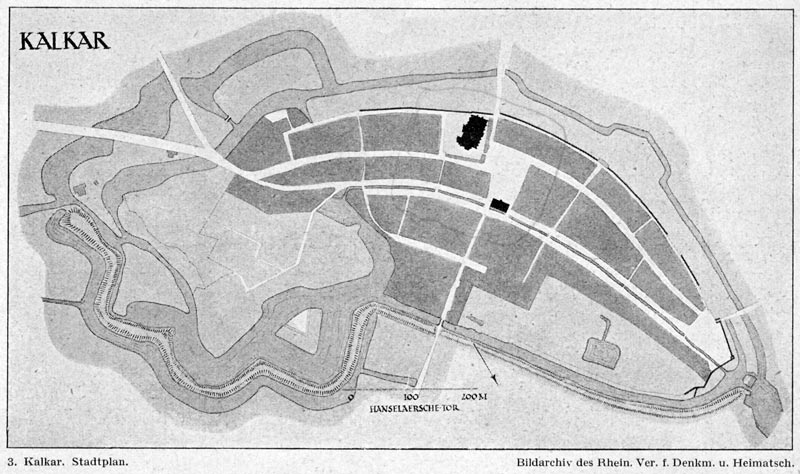

Geschichte. Die Reichswaldhöhen sahen in Römerzeiten eine Reihe von Kastellen entstehen, von denen Burginatium Vorläufer der späteren, den Grafen von Kleve gehörenden Burg Monterberg war (Bild 4, links). Dieser feste Grafensitz wurde im Laufe vieler Jahrhunderte immer reicher ausgebaut, bis er im 17. Jh. durch Kriegswirren allmählich verfiel, Im Schutze der Burg hatte sich . in der Ebene das Dorf Alt-Kalkar gebildet, das jedoch nie zu irgendeiner Bedeutung gelangte. Als im hohen Mittelalter die stärkere Entwicklung des Städtewesens einsetzte, wurde in der Nähe des Fleckens Alt-Kalkar auf einer Insel des Rheinnebenarmes die Siedlung Neu-Kalkar (die heutige Stadt) gegründet, von der wir aus dem Jahre 1368 eine Bestätigung ihrer sehr großen und freien Privilegien durch den Grafen von Kleve erfahren. Nachdem 1417 die Grafschaft Kleve zum Herzogtum erhoben worden war und der erste Herzog Adolf († 1448) durch seine Heirat mit Maria, Tochter des Herzogs Johann des Unerschrockenen (1404—1419) von Burgund, eine enge Verbindung mit dem blühenden burgundischen Reich hergestellt hatte, setzte die eigentliche Entwicklung Kalkars ein. Wirtschaftliche Beziehungen zu den reichen flandrischen Städten, die durch eine gleiche Industrie der Tuchfabrikation gegeben waren, dienten dem wachsenden Reichtum der Stadt. Der Bau des Rathauses, der Stadtmauer mit vier Toren und der Nikolaikirche bezeugen den mächtigen Aufschwung des bürgerlichen Gemeinwesens in der ersten Hälfte des 15. Jh. Ein kleiner Hafen vor dem nordwestlich gelegenen Kesseltor und ein 10 m breiter Kanal, der mitten durch die Stadt führte, konnten die vom Rhein kommenden Schiffe aufnehmen, die auf dem damals noch schiffbaren Kalflak bis nach Kalkar. gelangten. So standen dem Verkehr alle Wege offen, und die Hansestadt nahm Teil an einer der stolzesten Epochen deutscher Städtegeschichte. 4000—5000 Einwohner mögen in jener Zeit den Ort bevölkert haben, der heute nur noch 2000 enthält. Kalkar gehört zu den vielen Städten, die seit dem 16. Jh. nie mehr ihre Stadtgrenzen überschritten haben, ja diese meist nicht einmal mehr ausfüllen konnten. Der Niedergang hängt zusammen mit den politischen Ereignissen, die seit dem Ende des 16. Jh. ununterbrochen Tod und Vernichtung über das Land gebracht hatten. Pest und Raubzüge folgten einander in kurzen Abständen; Spanier und Niederländer waren wechselnd die Herren und Unterdrücker von Kalkar. Besonders der Dreißigjährige Krieg fügte der Stadt großen Schaden zu. Zu den schon vorhandenen streitenden Parteien kamen kaiserliche Truppen, Schweden, Franzosen, Hessen usw. hinzu. Auch der Westfälische Friede von 1648 brachte noch keine Beruhigung. Ein Zitadellenbau im Südosten von Kalkar aus der Mitte des 17. Jh. zerstörte weitere Bestände alter Häuserreihen (Bild 3). Bei der Niederlegung dieser Festung im Jahre 1672 wurden auch die alten Stadttore (Bild 8) und der größte Teil der Mauer abgerissen. Als dann endlich im 18. und vor allem im 19. Jh. eine Zeit der Ruhe und des Friedens gekommen war, konnte sich der Ort nicht mehr erholen. Trotz all dieser. Schicksalsschläge hat sich aber der alte Stadtcharakter des 15. und 16. Jh. im wesentlichen bis heute erhalten.

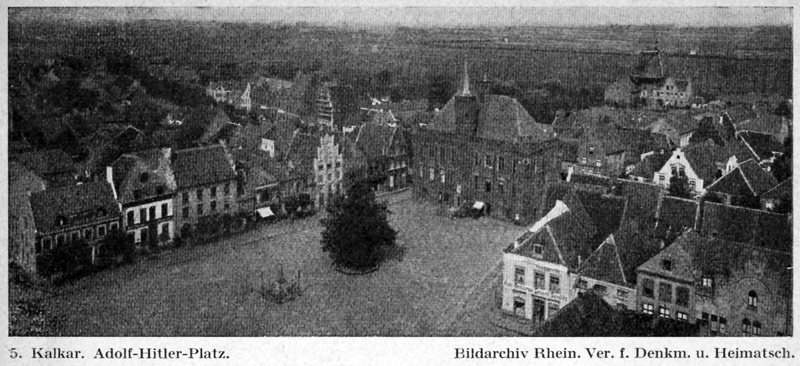

Stadtanlage. Die Planung von Kalkar ist bedingt durch die Lage zwischen zwei Wasserläufen, die — eine längliche Insel bildend — der Stadt ihre Form gaben (Bild 3 4). Der sich durch den ganzen Ort ziehende Kanal ergab die Längsachse, die außerdem als Verkehrslinie für die Schiffahrt bestimmend wurde. Die Querachse dazu wurde durch die Landstraße gebildet, die von Kleve kommend durch die Stadt führte und beim Hanselaer Tor wieder heraustrat. Am Schnittpunkt, der zugleich Mittelpunkt des städtischen Lebens war und zudem auch genau im Zentrum der Stadt lag, ergab sich von selbst die Lage des Marktes mit dem Rathaus (Bild 5). Als ziemlich großes ungefähres Rechteck ausgespart, bot dieser Platz genügend Raum für den reichen Verkehr, der von Straße und Wasserlauf zugleich unmittelbar zum Markt gelangen konnte. An der einen Schmalseite, zum Kanal hin, erhob sich das freistehende Rathaus. Die Hauptkirche der Stadt, St. Nikolai, wurde nicht auf den Marktplatz gestellt, sondern in einen Winkel daneben, so daß wirtschaftlich-städtisches und kirchliches Leben streng getrennt und doch nahe beieinander lagen. Die Kirche selbst (im 15. Jh. Sitz eines Suffraganbischofs von Utrecht) hatte ihren eigenen freien Raum, der wohl an den Stadtplatz grenzte, von ihm aber durch eine Reihe kleiner, zur Immunität der Kirche gehörender Häuser abgeteilt war. Dadurch wurde eine geschlossene Raumwirkung des Marktes gesichert und trotzdem durch das Herüberragen des mächtigen Kirchenbaus schräg gegenüber dem Rathaus eine weitere Betonung und Belebung der Platzwände erreicht. — Die übrigen Straßenzüge folgten notwendigerweise der Richtung der Wasserarme; kurze Querstraßen teilten die langen Häuserblocks in kleinere Rechtecke auf. Vernunft und Notwendigkeit liegen der Stadtplanung zugrunde, die keinerlei malerisch-romantische Willkür zeigt, wie man sie dem Mittelalter oft zu Unrecht andichtet, sondern Klarheit und Regelmäßigkeit. Hatte schon das Verhältnis von Marktplatz zu Kirche eine bewußte und doch künstlerisch wirkende Berechnung gezeigt, so lassen die Größenunterschiede zwischen Bürgerhäusern und öffentlichen Bauten dieselbe Gesetzmäßigkeit erkennen. Rathaus und Kirche müssen beherrschend wirken, das übrige hat sich unterzuordnen. Die etwas trocken wirkende Nüchternheit der Stadtanlage wurde ausgeglichen durch leichte farbige Behandlung der durchgehend in Backstein errichteten Bauten. Dazu kam die malerische Wirkung des Kanals mit seinen Brücken, deren Fehlen der Stadt heute sehr zum Schaden gereicht. — Die allgemeine Ähnlichkeit Kalkars mit holländischen Städten erklärt sich aus dem gleichen Stammesund Landschaftscharakter der benachbarten Gebiete und aus einer in vielen Dingen gemeinsamen künstlerischen Entwicklung.

Rathaus. Die gleiche Klarheit wie den Grundriß und Aufbau der gesamten Stadt zeichnet das Rathaus aus, das von 1436—1445 durch den herzoglichen Baumeister Johannes errichtet worden ist (Bild 6). Es stellt ein freistehendes mächtiges Viereck dar, das von einem Zinnenkranz über kleinen Spitzbögen und Konsolen gekrönt wird. An den Ecken ragen in der gleichen Form etwas höhere Erker auf, die nur durch einen reicher gegliederten Sockel ausgezeichnet sind. Dieser Sockel mit seinen Spitzbögen und die Fensterkreuze bestehen aus hellem Haustein, der einen belebenden Gegensatz zum übrigen Backstein bildet. Der schlanke achtseitige Treppenturm vor der Mitte der Vorderfront wurde am Ende des 15. Jh. hinzugefügt. Ein kleines barockes Glockentürmchen über dem hohen Schieferdach bereichert die kräftige Silhouette. Ohne Schmuck durch Bildwerke oder gotisches Maßwerk, Fialen usw. ruft der einfache Backsteinbau eine monumentale wuchtige Wirkung hervor, die den weiten Platz mit seiner Gerichtslinde und den umgebenden niedrigeren Bürgerhäusern wohl zu beherrschen imstande ist.

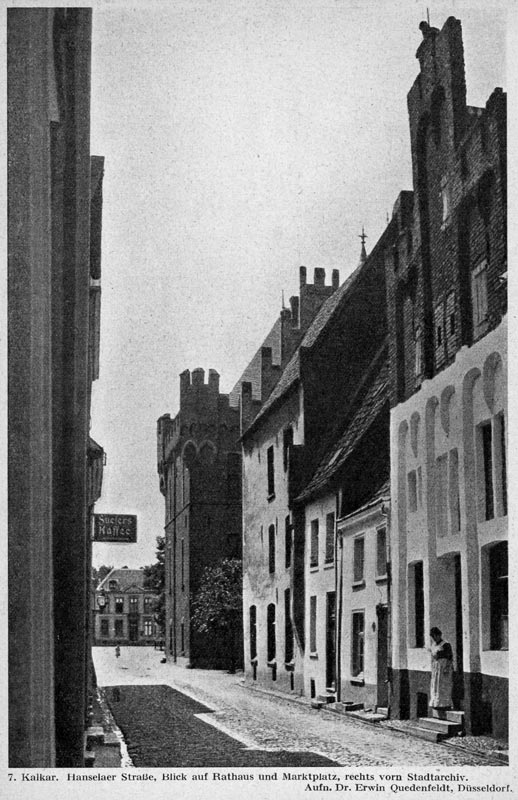

Häuser und Tore. Die wie das Rathaus durchweg aus Backstein errichteten Bürgerhäuser gehören, soweit sie alt sind, in der Mehrzahl den beiden Jahrhunderten der Blütezeit Kalkars an (Bild 7, 8). Meist mit der Schmalseite zur Straße oder zum Markt stehend, zeigen sie eine Reichhaltigkeit von einfachen Giebelformen, die mit den bestimmenden Charakter der Stadt ausmachen. Schmal und hoch steigt die Fassade auf und trägt als Abschluß einen Treppengiebel, der als gestufter Zinnenkranz oder mit Fialentürmchen und kleinen Spitzbogenfriesen ausgestaltet sein kann. Später finden sich zwischen den einzelnen Stufen auch große volutenartig geschwungene Verbindungen, die eine leichte Bewegung in das Stadtbild bringen. Von unten aufsteigende Blenden mit rundbogigem Abschluß konnten zuweilen auch die ganze Fassade eines Hauses gliedern (Bild 7). So wurden mit einfachsten, dem Backstein angepaßten Mitteln abwechslungsreiche Wirkungen erzielt, die den Anblick einer Straßenzeile durch das unaufhörliche Auf und Ab der Giebel und durch gelegentliche Überschneidungen angenehm belebten. — Sicherheit des Formgefühls und maßvolle Zurückhaltung im Schmuckbedürfnis sind Kennzeichen, die die äußere Erscheinung bestimmen.

Der Reichtum der Bürgerschaft drückt sich durch die Kraft und Wucht der Bauwerke aus. Daß es daneben an Temperament und Gefühl für übersprudelnden Formreichtum auch nicht mangelte, bezeugen die Altarschnitzwerke der sog. „Schule von Kalkar" aus dem Anfang des 16. Jh. in St. Nikolai, die den Namen der Stadt unter Kunstfreunden weithin bekannt gemacht haben.

Reichere Formen fand man für die vier Stadttore, deren Erbauung wie die des Rathauses und der Kirche unter der Leitung des Meisters Johannes stattfand. Besonders prächtig wurde außer dem Montertor das ehemalige Hanselaer Tor gestaltet, das mit seinen vielen abgestuften Wehrtürmen dem nahenden Fremden ein eindrucksvolles und kräftiges Bild darbot (Bild 8). Reichtum und Wehrhaftigkeit einer Stadt zeigten sich häufig durch solche Bauten, die über die Notwendigkeiten reiner Verteidigungszwecke hinaus eine für die Stadtansicht bedeutende künstlerische Form erhielten. — Was heute noch von Toren und Mauern erhalten ist, ist sehr wenig. Ein Rest der alten Stadtmauer mit Stadtturm am Kesseltor, zu einem reizvollen Gartenhäuschen umgebaut, spiegelt das Schicksal der Stadt wider. Diese Stimmung des von früherer Größe abgesunkenen verträumten und friedlichen Kalkar hat in einem Sohn der Stadt, Joseph von Lauff, ihren beredten Schilderer gefunden. Das Haus zu den Sieben Linden in der Grabenstraße, eine der wenigen freundlichen Bauten späterer Zeiten, bewahrt neben einigen anderen Stellen die Erinnerung an diesen Dichter, der den Namen Kalkars wieder vielen Deutschen im Reiche vertraut gemacht hat. Schrifttum:

FRITZ BAUMGART, Bonn 1937. |

||