|

Goch an der NiersRheinische Kunststätten - Reihe XIV: Der Linke Niederrhein - Nr. 5 |

|

| < previous - zurück | vor - next > | |

|

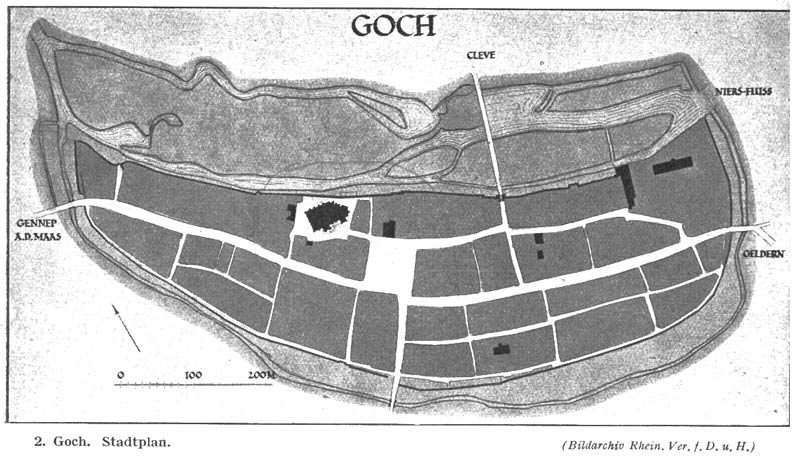

„Goch, im Jahre 1311 mit Wällen versehen und seit 1366 massiv befestigt, liegt seitlich der hier breitem Wiesenbett mehrfach geteilten Niers, im Zuge einer wichtigen alten Straße vom Rhein nach der Maas, von der gegen Norden über das Niersbett weg die Straße nach Kleve abzweigt, dazu noch an der Grenze zwischen Geldern und Kleve. Der Niersfluß gibt außer der natürlichen fortifikatorischen Bedeutung des Platzes noch besondere Vorteile für die gewerblichen Betriebe, namentlich die in den klevischen Städten blühende Tuchfabrikation. Alle diese Momente haben hier zu einem sehr charakteristischen Stadtbild geführt (Bild 2), das sich in ganz verwandter Form in dem nahe gelegenen Kalkar wiederholt“ (Edmund Renard in der Zeitschrift des Rheinischen. Vereins für Denkmalpflege und Heimatschutz, 1912, S. 110).

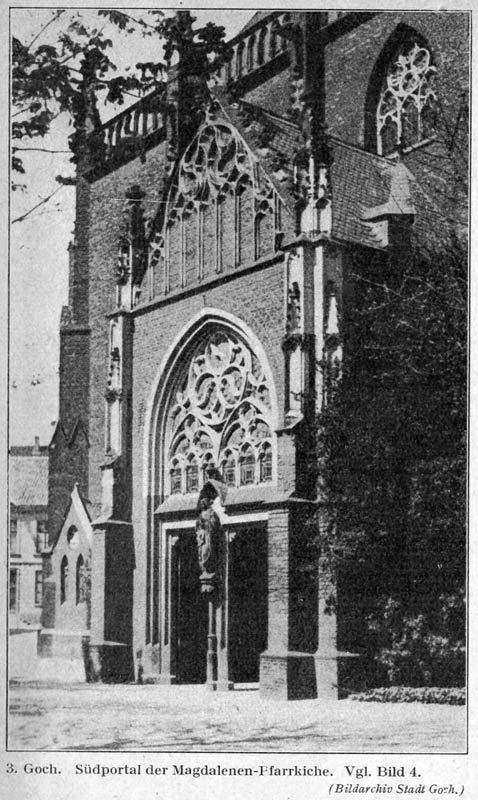

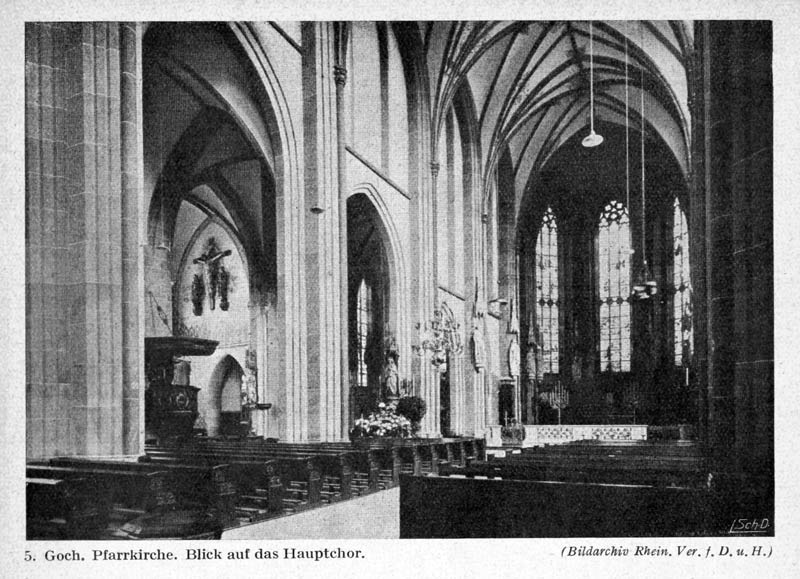

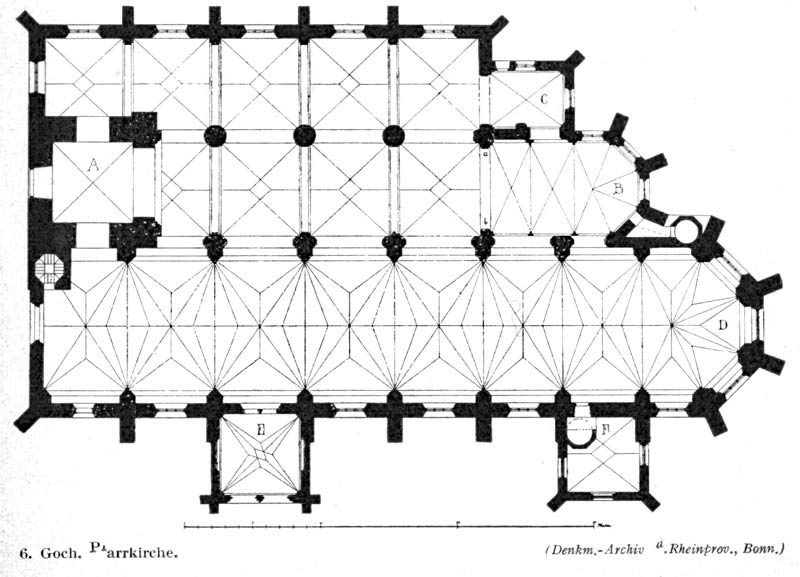

Pfarrkirche. Ein ungünstiges Geschick hat Goch aber nur verhältnismäßig wenig von seinem einst reichen Besitz an alten Bauwerken gelassen, und dennoch ist seine St. Magdalenen-Pfarrkirche eine der größten und beachtenswertesten am Niederrhein (Bild 3, 5, 6). Bereits im 13. Jahrhundert bestand eine Pfarre Goch. Die heutige Kirche wurde im Jahre 1323 vo1lendet und geweiht, eine gotische Hallenkirche mit drei gleichen Schiffen. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts begann dann ein zweiter Bauabschnitt, als der mächtige Turm, auch heute das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt, vor das Mittelschiff gebaut wurde (Bild 9.) Seine Fassade wird durch spitzbogige Blenden belebt, über denen sich im vierten Stockwerk noch ein Rundbogenfries befindet. Ein dritter wichtiger Bauabschnitt begann dann um die Mitte des 15. Jahrhunderts, als die Kirche ihre heutige Gestalt erhielt. (Goch war seit dem 14.Jahrhundert eine der wohlhabendsten und blühendsten Städte des Niederrheins geworden. Draußen vor der Stadt, wo heute die Gemeinde Pfalzdorf liegt, erstreckte sich ehedem die mehr als 10 000 Morgen große Gocher Heide, die vom Landesherrn, dem Herzoge von Geldern, der Stadt geschenkt worden war. Hier hielten die Bürger große Schafherden, deren Wolle in der Stadt zu den berühmten Gocher Tuchen verarbeitet wurde. Bis in das 16. Jahrhundert dauerte diese wirtschaftliche Blüte. Den reichen Gocher Webern war ihre Pfarrkirche zu klein und zu einfach geworden. Eine Erweiterung, wie sie vielerorts vorgenommen wurde durch Einbau eines Querschiffes oder durch Anbau eines neuen mächtigen Chors, war aus Platzmangel nicht möglich. So entschloß man sich denn, das Südschiff von 1323 abzubrechen und unter Einbeziehung eines Teiles des die Kirche umgebenden Friedhofes das jetzt noch stehende prachtvolle Hauptschiff anzubauen (Bild 5 u.6). Der so entstandene ungewöhnliche Grundriß hat wiederholt zu der Vermutung Anlaß gegeben, es sei ursprünglich geplant gewesen, die bis dahin dreischiffige Kirche zu einer fünfschiffigen auszugestalten. Dieser Plan hat aber, schon aus Platzmangel, nie bestanden. Das neue Südschiff wurde bis zur Stirnmauer des Turmes vorgezogen. Indem man dann noch an das alte Nordschiff im Westen ein weiteres Joch anbaute, wurde der ehemals vor der Westfront stehende Turm nunmehr in diese einbezogen. Durch den Unterschied in der Höhe und der Breite der beiden Seitenschiffe ist die Westfassade sehr wirkungsvoll gestaltet worden. Das der Niers zugekehrte Nordschiff von 1323 zeigt verhältnismäßig einfache Formen; trotzdem ist es dadurch reich belebt, daß sich über jedem Gewölbejoch ein besonderes Satteldach erhebt. Das Südschiff dagegen zeigt die ganze Pracht der Spätgotik. Hoch und schlank reckt es sich empor mit seinen großen, durch reiches Maßwerk aufgeteilten Fenstern (Bild 3). Die der Außenmauer vorgesetzten Strebepfeiler verjüngen sich nach oben und endigen in Fialen aus Haustein. Eine durchbrochene Hausteingalerie umgibt das steil ansteigende Dach. Zu phantastischen Tiergestalten sind am Südschiff die Wasserspeier gestaltet, während sie am Nordschiff nur aus einfachen, rinnenförmigen Steinen bestehen. Belebt wird die Südfront einerseits durch die dem dritten Joch vorgebaute Portalhalle mit ihrem feinen, erneuerten Maßwerk und den vorspringenden Bau der zweistöckigen Sakristei (Bild 3 u.6). Besonders malerisch wirkt die Ostpartie der Kirche mit dem weit hinausgezogenen Chor des Südschiffes; in seinen Schatten schmiegt sich bescheiden an, mehr zurücktretend, das Chor des ehemaligen Hauptschiffes und schließlich das gerade abgeschlossene Chor des Nordschiffes, die ehemalige „Gerkammer'‘ oder Sakristei, die nach dem Neubau der Sakristei an der Südseite zum Chor umgestaltet wurde.

Inneres der Pfarrkirche. Nicht weniger eindrucksvoll als das Äußere ist das Innere der Kirche (Bild 5). Auch hier wirkt der Bau durch seine Unregelmäßigkeit interessant und malerisch. Zwischen Mittel- und Nordschiff erheben sich drei einfache dicke Säulen, an denen die Rippen der Gewölbe auf kleinen, aus Stein gehauenen Menschenköpfen aufsetzen. In den beiden letzten Jochen des Mittelschiffs ruhen die Gewölberippen auf kurzen Säulchen, die ihrerseits wieder auf einer Blattkonsole stehen. Bei dem Neubau des Südschiffes wurden die Rundsäulen zwischen Mittel- und Südschiff zu Pfeilern umgestaltet. Das spätgotische Südschiff zeigt ein reich ausgebildetes Sterngewölbe. Ein Fülle von Licht strömt hier durch die mächtigen Fenster ein, die vor einigen Jahren mit farbenfrohen Fenstern von A. Wendling versehen wurden. Plastik. Leider ist das Innere der Kirche gegenüber Xanten, Kalkar und Kleve außerordentlich arm an Kunstschätzen aus älterer Zeit. Bei der wirtschaftlichen Blüte, die Goch im Mittelalter vor den meisten Städten des Niederrheins auszeichnete, kann man aber bestimmt annehmen, daß sie früher an Kunstschätzen keineswegs hinter den erwähnten Nachbarkirchen zurückstand. Aber der barbarische Bildersturm der Holländer, die im Januar 1625 sich durch einen Überfall der bis dahin von den Spaniern besetzten Stadt bemächtigten, hat in einer Nacht fast die gesamte Inneneinrichtung der Kirche zerstört. Erhalten ist im Chor des Südschiffes an der Evangelienseite noch das in Stein gehauene Sakramentshäuschen. Ein wertvolles altes Stück ist ein 80 cm hoher, aus Messing getriebener Kronleuchter Ende des 16. Jahrhunderts. In der Mitte zeigt er die mit Krone und Zepter geschmückte Gottesmutter auf dem Halbmond mit der Schlange. An alten Holzschnitzwerken besitzt die Kırche nur noch zwei beachtenswerte Stücke, an einem Pfeiler des Südschiffes eine etwa 90 cm hohe Sitzmadonna, eine anmutige niederrheinische Arbeit aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts, und, leider viel zu hoch über dem neuen Chorgestühl zur Rechten des Hochaltars aufgestellt und darum von den meisten Besuchern übersehen, ein Meisterstück der sog. Kalkarer Schule, etwa 85 cm hoch, einen St. Georg vom Ende des 15. Jahrhunderts (Bild 4). Die prächtige große spätgotische Madonna, die ehemals in der Magdalenenkirche stand, dann mehrere Jahrzehnte in der Sammlung Langenberg in Goch eines der kostbarsten Stücke bildete, befindet sich jetzt in der 19:33 geweihten Liebfrauenkirche, ein Meisterwerk der Spätgotik, etwa 1,50 m hoch. das ursprünglich als Leuchtermadonna geschaffen war. Line beachtenswerte niederrheinische Plastik birgt dann noch das sog. Frauenhaus in Goch (eine im Jahre 1502 errichtete wohltätige Stiftung, in der 12 alte, unbescholtene Frauen ihren Lebensabend verbringen): eine aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts stammende h. Anna selbdritt (Bild 7)

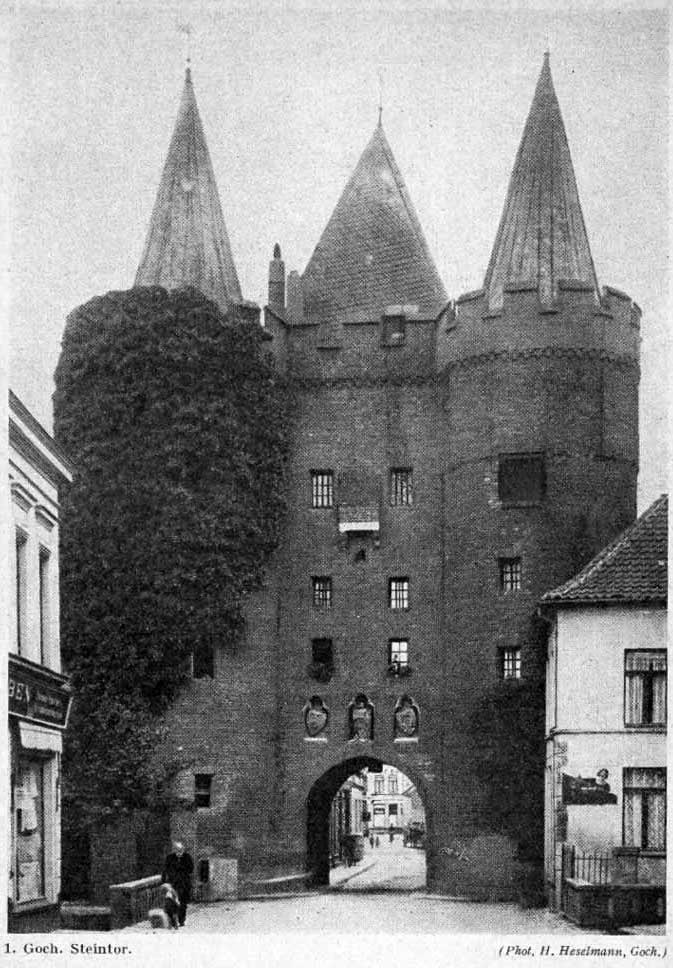

Steintor. Neben der St.

Mapdalenenkirche ist das Steintor ein Wahrzeichen der Stadt (Bild 1)

Der mächtige Bau, eine der bedeutendsten noch erhaltenen Toranlagen

am Niederrhein, stammt von der ersten, von den geldrischen Herzögen

um 1350 errichteten Stadtbefestigung. Das Tor zeigt im Mittelbau

einen rechteckigen Grundriß, an der der Niers zugekehrten Außenseite

zwei mächtige runde Türme vorgebaut, die im obersten Geschoß in ein

Zehneck überstehen und Pyramidendächer tragen. Eine vor einigen

Jahrzehnten vorgenommene Restaurierung hat den ursprünglichen

Zinnenkranz am Fuße der Dachpyramiden wiederhergestellt. An der

Außenseite des Mittelbaues ist im obersten Stockwerk noch eine

Pechnase erhalten, über der Tordurchfahrt in Nischen der Stadtpatron

St. Georg, rechts das Gocher Stadtwappen und links das Wappen

Brandenburg-Preußens zu dem Goch seit 1614 gehörte. Die Rückseite

des wuchtigen Baues stürzte 1920 ein, wurde indes wieder in der

alten Form aufgebaut. Der Hauptteil des Baues mit der

architektonisch bedeutsamen Außenfront blieb aber zum Glück

unversehrt. Einige hier neu angebrachte kleine Fenster stören den

Gesamteindruck nur wenig, Seit 1929 birgt das Steintor das

Städtische Heimatmuseum. Hier sind besonders beachtenswert eine

größere Sammlung von Funden aus den unmittelbar vor der Stadt

gelegenen vorgeschichtlichen Gräberfeldern von Kalbeck und

Pfalzdorf, Funde aus der mittleren und jüngeren Steinzeit, der

Bronze- und der Hallstattzeit. Im obersten Stockwerk befindet sich

eine sehenswerte Sammlung kirchlicher Altertümer aus Goch und den

umliegenden Gemeinden. Als Kunstwerke sind zu nennen eine Kapelle

(Kasel und zwei Dalmatiken) des 15. Jahrhunderts aus Sammetbrokat

mit Granatapfelmuster und reicher Stickerei auf den Stäben, ein

Geschenk des Herzogs von Rleve an die Magdalenenkirche zu Goch. Aus

der gleichen Kirche stammt ein Chormantel aus purpurnem Sammetbrokat

mit Granatapfelmuster auf Goldgrund. Mehrere Kunstwerke stammen aus

der benachbarten ehemaligen Zisterzienserinnenabtei Graefenthal

(Neukloster): eine Kasel und eine Dalmatika aus dem 16. Jahrhundert.

In der Mitte der Kasel befindet sich ein Medaillon, das in

Überfangstich eine Darstellung des Abendmahles zeigt. Ebenfalls aus

der 1807 abgebrochenen Abteikirche stammen zwei Flügel der

ehemaligen Orgel mit wertvollen Schnitzereien der Renaissancezeit.

Die im Museum aufbewahrten Schützensilber der beiden alten Gocher

Schützengilden enthalten Meisterstücke rheinischer

Goldschmiedearbeit (s. Ewald i.d. Zeitschr. d. Rhein. Vereins f.

Denkmalpflege u. Heimatschutz 1933).

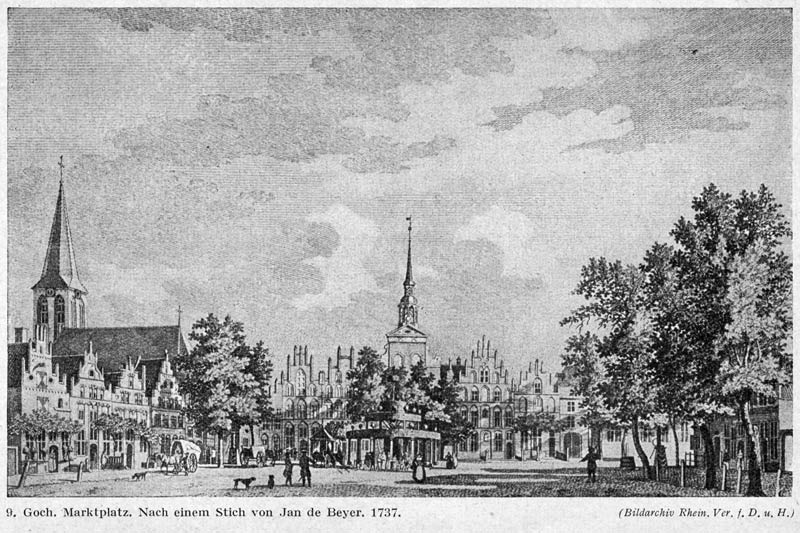

Bürgerhäuser. Die von Jan de Beyer 1737 gestochene Ansicht des Gocher Marktes zeigt uns den Platz, umgeben von einem Kranze spätgotischer Häuser mit abgetreppten Giebeln, die noch aus der Zeit der wirtschaftlichen Blüte Gochs durch die Wollweberei des 13.—16. Jahrhunderts stammen (Bild 9). Leider ist von all dieser Schönheit nicht viel übriggeblieben. Eine Erinnerung an diese frühere Zeit ist aber noch das in der Nähe des Marktes in der Steinstraße gelegene IJaus „Zu den fünf Ringen‘ (Bild 8), das vor einigen Jahrzehnten mit Hilfe der Provinzialverwaltung wiederhergestellt worden ist und bei der Gelegenheit auch wieder seine früheren hellen Hausteinfenster kreuze wiedererhalten hat. Der vierstöckige Backsteinbau aus dem 15. Jahrhundert wirkt besonders reizvoll durch die beiden malerischen achtseitigen Ecktürmchen zu beiden Seiten des abgetreppten Giebels, die auf Hausteinspitzbogen ruhen. An den Seiten tragen die Türmchen zwei Reihen spitzbogiger Blenden. Oben am Fuße des Dachhelmes der Ecktürmchen erhebt sich ein Zinnenkranz.

Literatur:

ALPHONS SCHMITZ. Goch 1936. |

||