|

N E U W E R K - R H E I N D A H L E NRheinische Kunststätten ● Reihe I: Aachen - Jülicher Land ● Nr. 6 |

|

| < previous - zurück | vor - next > | |

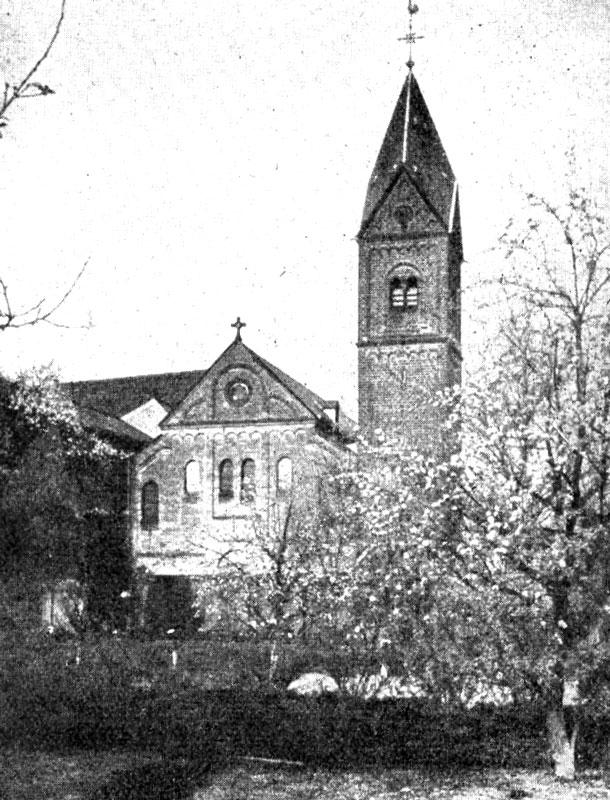

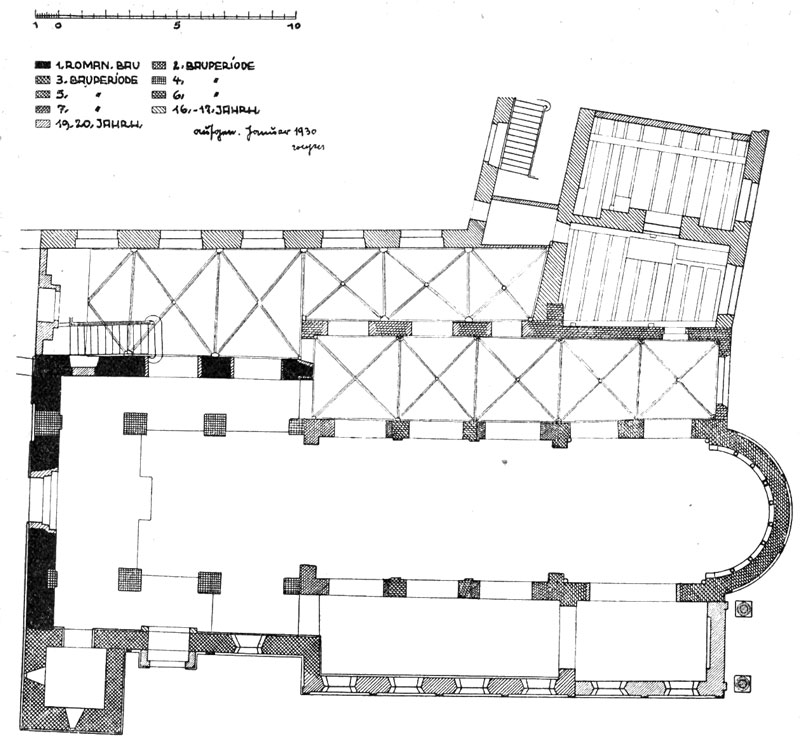

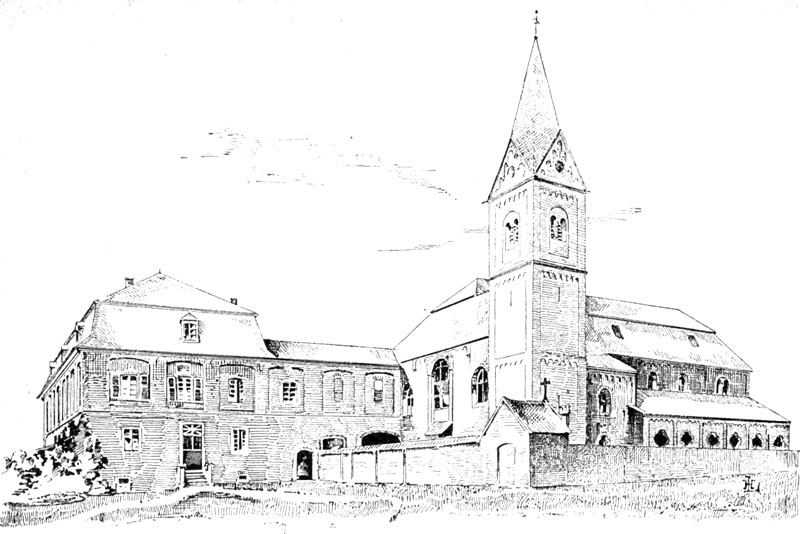

1. Neuwerk. Gesamtansicht des Kosters und der Kirche im Jahre 1895 Neuwerk liegt versteckt hinter Büschen und Bäumen westlich von der Straße von M.Gladbach nach Krefeld in der feuchten Wiesenniederung des Niederrheins (Bild 1). Der Name der Siedlung, die aus einem Bauernhof der Abtei hervorgegangen ist, war ursprünglich Kranendonk. Er ist offenbar auf die Kraniche zurückzuführen, die in dem sumpfigen Gelände zu nisten pflegten. Ein alter fränkischer Bauernhof zeugt von uraltem bäuerlichem Leben. Am Ende des 11. Jh. soll das Kloster der Benediktinerinnen bei der Abtei M.Gladbach, dessen Gebäude an der Südseite des Münsters anschlossen, nach Kranendonk verlegt worden sein. Es erhielt den Namen "Novum Opus" oder Neuwerk. Durch eine Urkunde des Kölner Erzbischofs Bruno II. wurde im Jahre 1135 eine Stiftung des Abtes Walter bestätigt, nach der er für das Kloster ein Oratorium zu Ehren der Jungfrau Maria bauen ließ. Es ist ein quadratischer Zentralbau, eine ähnliche Anlage, wie sie im konstantinischen Kern des Domes zu Trier vorliegt und im römischen Matronenheiligtum zu Pesch vorgebildet ist. Diese Raumform hat in mehreren Abwandlungen besonders als Palast- und Taufkapelle Eingang gefunden in die frühe deutsche Baukunst (vgl. St.-Gotthards-Kapelle, Mainz). Das Oratorium, das Graf Metternich m bestehenden Westbau wiedererkannt hat, wurde im gleichen Jahrhundert zu einer flachgedeckten Pfeilerbasilika ausgebaut, und zwar so, daß der ursprüngliche Bau als Westwerk mit Nonnenempore eingegliedert wurde. Endlich wurde am Ende des 12. Jh. der Chor ausgebaut, dessen Fenster man bei den Instandsetzungen übermäßig stark vergrößert hat. Im 13. Jh. wurde im südlichen Seitenschiff mit der Wölbung begonnen, nachdem der Chor schon Ende des 12.Jh. mit grätigen Kreuzgewölben ausgestattet worden war.

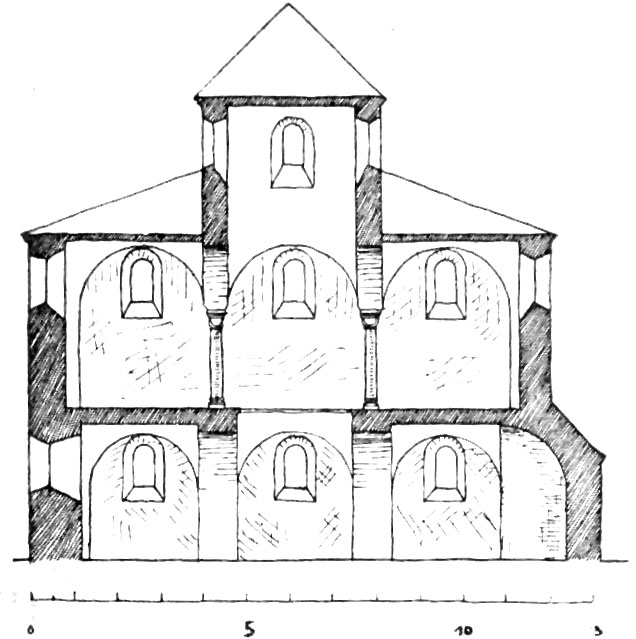

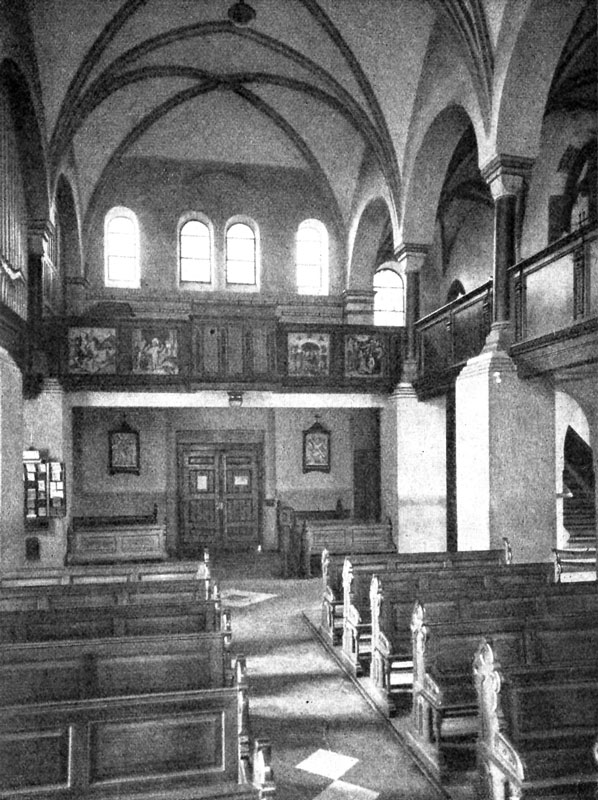

2. Neuwerk, Längsschnitt des ursprünglichen Oratoriums. Es läßt sich nicht mit Sicherheit ermitteln, ob die Gewölbe des Langhauses und Westwerks im 15. Jh. geschaffen wurden, oder ob sie dem Wiederaufbau der Kirche nach den Zerstörungen im Truchsessischen Krieg im 16. Jh. ihre Entstehung verdanken. Damals erhielt der Chor, der besonders weitgehend zerstört worden war, ein spätgotisches Sterngewölbe. Offenbar bei der Einwölbung, die die beiden Baukörper zu einer Einheit verschmelzen sollte, wurden die Säulen der Empore mit Rücksicht auf die größere Breite des Langhauses versetzt, so daß im Obergaden ein durchgehendes Mittelschiff entstand. Das Erdgeschoß des Westwerks diente nach Feststellungen von Hans Nießen im Pfarrarchiv als Kapitelsaal und war durch eine Mauer vom Kirchenschiff getrennt. 1827 wurde diese Mauer abgebrochen. Nachdem die Empore an der Stelle, wo damals die Säulen standen - sie ruhten nach der Versetzung des 15. Jh. auf den Bögen des Erdgeschosses - , durch Pfeiler abgestützt worden war, wurden die Bogen im Erdgeschoß entfernt. Das südliche Seitenschiff wurde im 19, Jh. neu aufgebaut. Im Norden schließen unmittelbar an die Kirche die einst um einen Kreuzgang angeordneten ehemaligen Klostergebäude an. Der Hof ist durch einen Torweg neben dem Westwerk der Kirche zugänglich. Außenbau. Die basilikale Anlage, die im 18. Jh. zusammen mit den Klostergebäuden mit einem Mansardendach versehen worden war und im 19. Jh. wiederherzustellen versucht wurde, tritt nur im Süden deutlich in Erscheinung. Sie war in den einfachsten Formen durchgeführt. Von den beiden geplanten Türmen des Westwerks ist nur der südliche ausgeführt worden, von dem nur die beiden unteren Geschosse alt sind. Am Westwerk sieht man ein romanisches Rundbogenportal des Oratoriums. Der Obergaden ist durch Bogenfries und Lisenen gegliedert und hat rundbogige Lichtöffnungen. Das doppelte Rundbogenfenster am Chor und die Dreipaßfenster des Seitenschiffes, die nicht in der Achse liegen, stammen aus dem 19. Jh. Innenbau. Der Raumeindruck wurde einst wesentlich bestimmt durch die Nonnenempore im Westwerk, das mit seinen klar geprägten Formen in wirksamem Gegensatz steht zu dem weiten Mittelschiff mit seinen ragenden Pfeilern, dessen ursprüngliche Rundbogenfenster über den Gewölben im Dachstuhl noch erkennbar sind. Durch drei wuchtige Rundbogen steht das Mittelschiff mit den Seitenschiffen in Verbindung, deren nördliches heute durch Einbeziehung eines Teiles vom Kreuzgang zu einer Raumfolge erweitert ist mit mannigfaltigen malerischen Durchblicken im Erdgeschoß und im oberen Stockwerk. Hier öffnen gotische Fenster den Blick auf die Nonnenempore. Die vorgeblendete spätromanische Gliederung im Chor ist eine Ergänzung des 19. Jh.

3. Neuwerk, Blick auf die Kirche von Westen.

4. Neuwerk, Grundriß der Kirche Ausstattung. Eine heilige Barbara (um 1400) mit langen Zöpfen ist das älteste Werk der Holzplastik in der Kirche. Aus der gleichen Zeit stammt eine sitzende Maria auf der Empore. Im Chor befindet sich die Holzstatue einer Maria mit dem Kinde auf einer Konsole (Ende 15. Jh.). Im nördlichen Seitenschiff steht ein Teil des alten Chorgestühls vom Ende des 15. Jh. Eine Kreuzigungsgruppe aus Stein (16. Jh.), die draußen am Ostende des südlichen Seitenschiffs aufgestellt wurde, ist durch die Bemalung stark entstellt worden. Im Pfarrhaus sieht man ein bedeutsames Gemälde der Geburt Christi (15. Jh.) (Bild 6). Zwei Gemälde aus dem 17. Jh., die Balderich und Hitta, die Gründer der ersten Kirche auf dem Abteihügel zu Gladbach, darstellen, sowie eine Holzstatue des hl. Kornelius, offenbar von einem Barockaltar des 18. Jh., befinden sich in der Sakristei. Vom Kirchenschatz sind ein silbernes Weihrauchgefäß aus dem 15. Jh. und zwei Kelche aus dem 16, und 17. Jh. erhalten. Klostergebäude. Der an der Ostseite aus Tuff bestehende, mit einem Satteldach eingedeckte östliche Flügel der Klostergebäude schließt im rechten Winkel an den Chor an und ist im Obergeschoß durch große Bogenblenden gegliedert. Der Westflügel, der mit dem Westwerk der Kirche durch einen schmalen Torbau mit einer breiten Durchfahrt verbunden ist, hat ein Mansardendach und ist ähnlich wie der Ostflügel gegliedert. Auf der Hofseite besteht das Mauerwerk aus Backstein. Die Schildbogen des Kreuzgangs, der bis auf den in die Kirche einbezogenen Flügel nicht mehr erhalten ist, bestehen aus Tuff.

Schrifttum:

5. Neuwerk, Pfarrkirche, Innenansicht, Blick auf die Empore im Westen.

6. Neuwerk, Tafel eines Altargemäldes mit Geburt Christi.

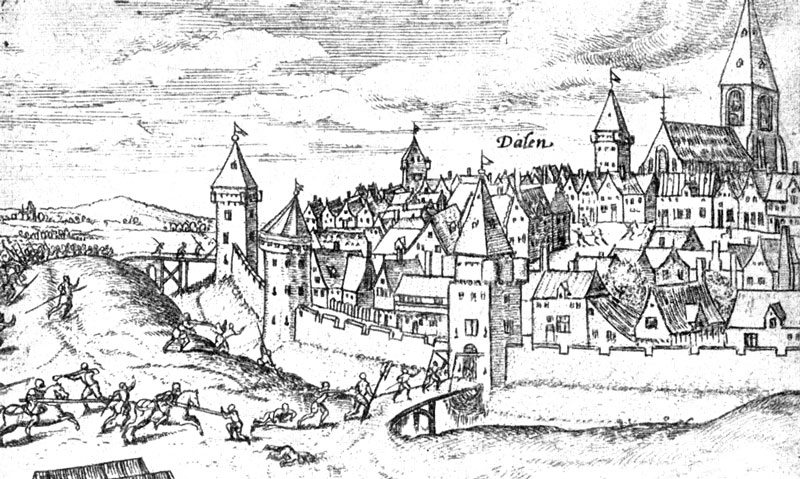

7. Rheindalen, Belagerung von Dalen 1585 nach einem Stich von Hogenberg (Ausschnitt). Rheindahlen, mitten im Bruchland der niederrheinischen Ebene, gehört zu jenen Dörfern, die Markgraf Wilhelm V. von Jülich befestigen ließ, und das er 1354 als erstes Gemeinwesen dieses Gebietes mit städtischen Freiheiten ausstattete. Von den bedeutsamen fränkischen Hofanlagen gibt der Merreter Hof eine Vorstellung. Rheindahlen ist durch die Schlacht Albas gegen den Prinzen von Oranien im 16.Jh. bekanntgeworden, die Hogenberg uns in einem Stich überliefert hat (Bild 7). Im Dreißigjährigen Krieg hat es sehr gelitten und wurde im Jahre 1647 von einem vernichtenden Brand verheert. Von den Stadtbefestigungen sind außer den darauf bezogenen Straßennamen kaum Reste erhalten. Daß die Stadt auch im 18. Jh. blühte, zeigen einige beachtenswerte Barockbauten (Am Wickrather Tor 1 und 19, dat. 1730, Tür 1780, Am Mühlentor 3, dat. 1783, Am Mühlentor 12).

8. Rheindahlen, Blick auf den Turm der alten Kirche.

Pfarrkirche. Die der hl. Helena, der Mutter Konstantins,

geweihte Kirche ist wahrscheinlich viel älter, als sich durch die

tatsächlichen Spuren nachweisen läßt. Nach der Überlieferung des

Gelenius im 17. Jh. wurde in einer Grabinschrift der hl. Plektrudis,

der Gemahlin des merowingischen Hausmeiers Pipin, unter anderen

Orten, mit denen S. Maria im Kapitol zu Köln, die im Jahre 714 von

Plektrudis gegründete Kirche, beschenkt wurde, auch Dahlen genannt.

Da der hl. Suitbert damals von Kaiserswerth aus das Christentum.in

dieser Gegend verbreitete, so ist vermutlich zu jener Zeit die erste

Kirche gegründet worden. . Im 12. Jh, wurde ein Neubau aus Tuff

errichtet, eine einschiffige romanische Kirche (22,70 x 7,70 m),

deren Gestalt auf dem Siegel der Schöffen von Dahlen erhalten ist

(Bild 9). Diese Kirche wurde offenbar wegen Baufälligkeit bis auf

den Turm abgebrochen und im 15.Jh. von dem nach Osten

herausgerückten Chor aus ein größerer Neubau (34,70 x 17,70 m) in

spätgotischen Formen begonnen (Bild 10). Nach einer früher an der

Nordseite des Chors, heute im Pfarrhaus befindlichen, nicht mehr

lesbaren Bauinschrift vom Jahre 1483 ist das nördliche Seitenschiff,

das in der Breite der Taufkapelle neben dem Turm angelegt wurde,

offenbar damals vollendet worden. Am alten Turm sieht man über dem

Hauptportal eine Bauinschrift, die einst an

9. Siegel der Schöffen von Dalen mit romanischer Kirche.

Außenbau.

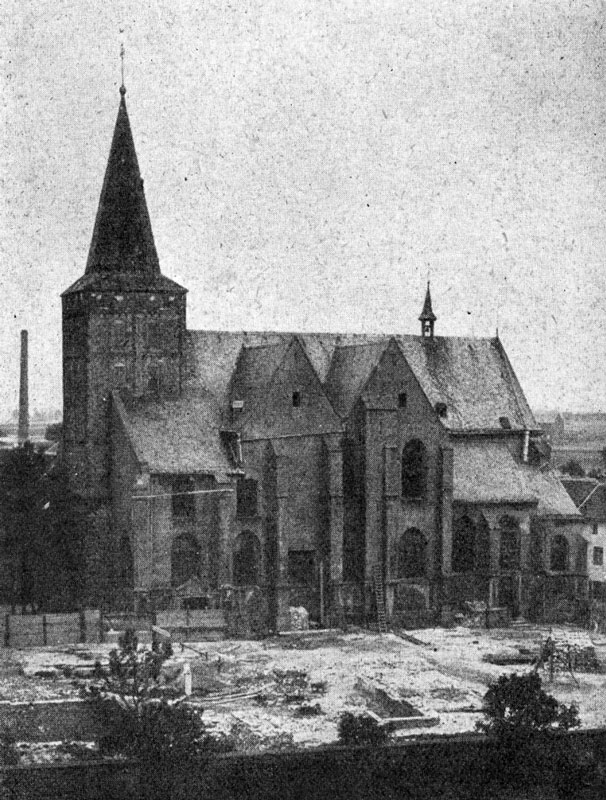

In westöstlicher Richtung ist die alte Kirche dem Neubau des 20. Jh.

vorgelagert, der sich in der Nord-Süd-Achse erstreckt (Bild 8). Es

war ein dreischiffiger spätgotischer Bau mit einem romanischen Turm

aus Tuff. Der in den unteren Geschossen schmucklose Turm ist in den

oberen mit Rundbogenfriesen und Lisenen gegliedert und hat

rundbogige Fensteröffnungen. Das Portal ist bei den

Wiederherstellungsarbeiten des

10. Rheindahlen, frühere Ansicht der ehemaligen Pfarrkirche von Süden mit den Giebelbauten über der Nonnenempore Innenbau. Während man im Außenbau immerhin eine Vorstellung von dem ursprünglichen Baukörper gewinnen kann, ist der ursprüngliche Raumeindruck im Innern wesentlich beeinträchtigt (Bild 11). Die Gebilde der Spätgotik und des Barock finden sich nicht, auch nicht mit Unterstützung der neben dem Chor aufgestellten schlichten Barockaltäre, zu einer Einheit zusammen, nachdem der monströse neue Klinkerbau die alte Kirche durchdrungen hat. Ein spätgotisches Gewölbe mit Nasenverzierung an den Rippen in der Kapelle nördlich vom Turm, die Spitzbogenarkaden mit Achteckpfeilern vor dem ehemaligen Seitenschiff, das mit Diensten gegliedert ist, geben immerhin Zeugnis von dem ursprünglichen Bestand.

11. Rheindahlen, Innenansicht in der alten Kirche Ausstattung. Der Kronleuchter aus Gelbguß, offenbar ein niederländisches Erzeugnis des 17. Jh., der jetzt in der Kapelle links vom Chor hängt, vermittelt eine Vorstellung von der ehemaligen Ausstattung. Der hl. Antonius als Abt, eine Holzplastik des 15. Jh. mit erneuerter Bemalung, an der Südecke des Chors, soll aus der alten Kirche stammen. Eine Holzskulptur des hl. Gregor über dem östlichen Ausgang, deren Bemalung entfernt wurde, scheint ein Werk der rheinhessischen Kunst des 15. Jh. zu sein. Auf dem nördlichen Seitenaltar der Barockausstattung - der südliche Seitenaltar trägt die Jahreszahl 1728 - befindet sich eine sehr bewegte, in Holz geschnitzte Pieta. Zu dieser Ausstattung gehören auch die jetzt im Mittelschiff der neuen Kirche aufgestellte Kanzel und der im Querhaus stehende Josephsaltar, der im oberen Rahmen ein altes Gemälde mit der hl. Katharina enthält. Der hl. Matthias der Taufkapelle dürfte kaum mit dieser Barockausstattung zusammenhängen. Im östlichen Seitenschiff der neuen Kirche sieht man eine Rokokoplastik der Immakulata. Ein Adlerpult aus Holz, eine Schnitzerei des Rokoko, ist nur ‚ein Abglanz jener Gattung gotischer Bronzewerke. Ein Gemälde des Gekreuzigten aus der Schule des van Dyck, das im westlichen Querhaus hängt, soll aus Knechtsteden stammen. Im Pfarrhaus hängen im Sitzungssaal zwei Bildnisse von Pfarrern aus Rheindahlen: Pfarrer Gerhard Mertens (1737 - 1770) und Pfarrer Ulenbroich (1781 - 1811), dessen Grabstein am nördlichen Pfeiler vor dem Chor der alten Kirche eingemauert ist. Im Kirchenschatz wird u.a. ein beachtenswertes silbervergoldetes Taufgeschirr, bestehend aus einer mit Gravierarbeit gezierten Schüssel und einer Kanne (17. Jh.), sowie eine Sonnenmonstranz mit einer 1622 geprägten Schaumünze auf den Entsatz von Bergen op Zoom durch Moritz von Oranien aufbewahrt. Sechs Barockleuchter aus dem 18. Jh., nach denen die Gebilde vor dem Hochaltar gefertigt wurden, befinden sich auf dem Herz-Jesu-Altar im westlichen Seitenschiff.

Schrifttum:

J. HEINRICH SCHMIDT, Düsseldorf 1937. |

||