|

M O N S C H A URheinische Kunststätten Reihe II : Die Eifel ● Nr. 2 |

|

| < previous - zurück | vor - next > | |

|

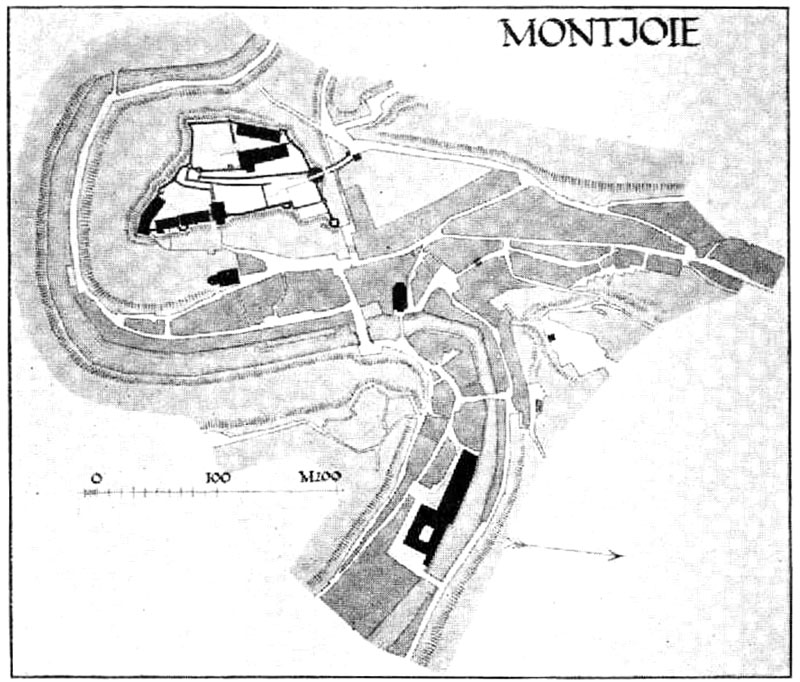

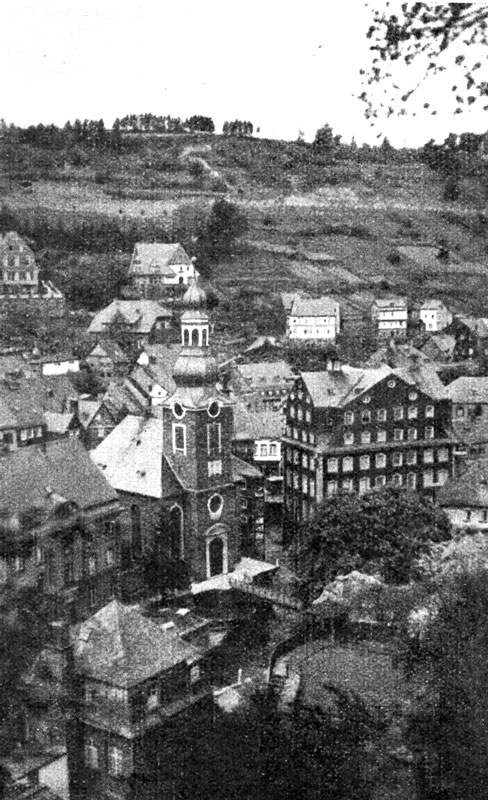

1. Plan der Stadt Monschau Lage. Monschau, abseits von den großen Straßen beim Zusammenfluß von Rur und Laufenbach am Rande des Hohen Venns, hat sich vielleicht mehr als andere rheinische Städtchen, zu deren kleinsten es zählt, seine Eigenart bewahrt. Der Besucher darf hier zwar keine großen Kunstwerke erwarten; er findet aber eine überraschende Fülle des Kleinen und wahrhaft Gewachsenen, die seltene Einheit aller Formen auf kleinstem Raum vereinigt. Zwei Dinge haben das Gesicht der Stadt bestimmt: die mittelalterliche Burg,deren Ruinen noch heute malerisch über dem Ort sich erheben (Bild 1 u. 3); unter ihrem Schutz schmiegt er sich an Rur und Burgberg an; hier laufen die beiden Hauptstraßenzüge der ersten Ansiedlung. die in späterer Zeit aufwärts in die Rur- und Laufenbachtäler sich erweiterte (Bild 1). Von dieser ersten Stadt blieb nach der Zerstörung von 1543 nichts mehr übrig. — Das zweite ist der Gewerbefleiß der Monschauer Bürger im 18. Jahrhundert. der die Stadt damals in die erste Reihe der Herstellungsorte für Feintuche erhob und sie mit stattlichen Patrizierhäusern ausbaute. Dieses Monschau bietet sich noch jetzt bis auf wenige störende Ausnahmen dem Besucher dar. Die Burg. Das „castrum in Munioie“, 1217 zum erstenmal erwähnt, soll kurz vorher von den Grafen von Monschau-Falkenburg erbaut worden sein. Im 14. Jh. entstand dann unter Benutzung der noch brauchbaren Teile des Urschlosses, von mächtigen Ringmauern und Wehrgängen eingeschlossen und überragt von dem alten romanischen Bergfried, ein bedeutend erweiterter Neubau“, der, nachdem die Herrschaft nach 1435 an die Herzöge von Jülich gekommen war, 1543 durch kaiserlich ‚spanische Truppen erobert und teilweise zerstört wurde. Im 17. Jh. unter pfälzischer Landeshoheit, war das Schloß neuzeitlicher Kriegstechnik nicht mehr gewachsen; es wurde zwar im 16. Jh. die untere Vorburg mit dem heutigen Krankenhaus und dem mächtigen Eselsturm erweitert, doch diente es hauptsächlich als Garnison und Sitz des Amtmanns.

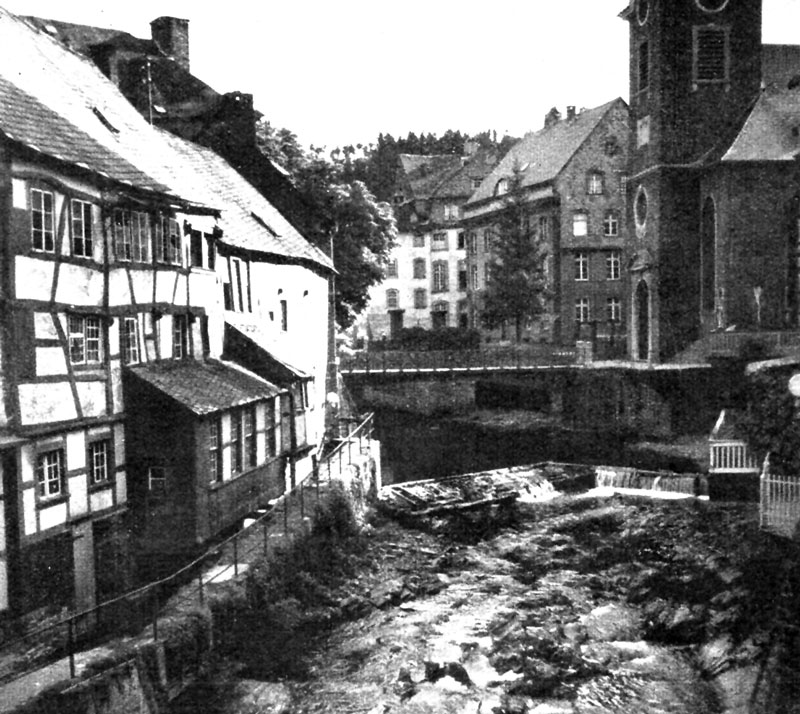

2. An der evangelischen Kirche Im 3. Raubkrieg Ludwigs XIV. wurde es 1689 von dem französischen General Varennes mit Leichtigkeit erobert und gesprengt. In der Folgezeit bemühte man sich nur mehr, die Bauten wohnbar zu erhalten; zerfallen sind sie aber erst in der 1. Hälfte des 19. Jh. Die umfangreiche Anlage ist leicht zu übersehen (Grundrisse in Karl Faymonville, „Kunstdenkmäler des Kreises Monschau“ 1927). Sie gliedert sich in Ober- und Unterburg, die erstere mit dem auf steilem Fels errichteten Bergfried, dem wieder ausgebauten Palas und im spitzen Winkel dazu einem weiteren Wohnbau mit mächtigem Viereckturm; der alte Eingang liegt an der Nordseite. Südlich schließt sich der Burghof an, in den ein von Rundtürmen flankiertes Spitzbogentor des 14. Jh. führt. Entlang der Oberburg verbindet eine ansteigende Rampe des frühen 16. Jh. diese mit der durch Türme stark bewehrten, vom heutigen Hospital bis zum Eselsturm reichenden Unterburg, die an dieser Angriffsseite der Befestigung vorgelagert ist. Der Ort selbst war einst mit Mauer und Toren umgeben und stand durch Mauern mit der Burg in Verbindung. Von den früheren Türmen auf den gegenüberliegenden Höhen erhebt sich nur noch die Ruine des Hallers auf dem Rahmenberg weithin sichtbar. (Die Mauerterrassen dort dienten zum Trocknen der Tuche.) Das Ganze war eine selten vollständige und für die Geschichte der Befestigungskunst höchst lehrreiche Anlage, die überdies eine Fülle malerischer Winkel und eine prachtvolle Aussicht auf die Stadt zu ihren Füßen bietet. — Heute herrscht hier wieder reges Leben, seitdem einige Teile der Burg als Jugendherberge ausgebaut worden sind.

3. Blick zur Burg Monschau

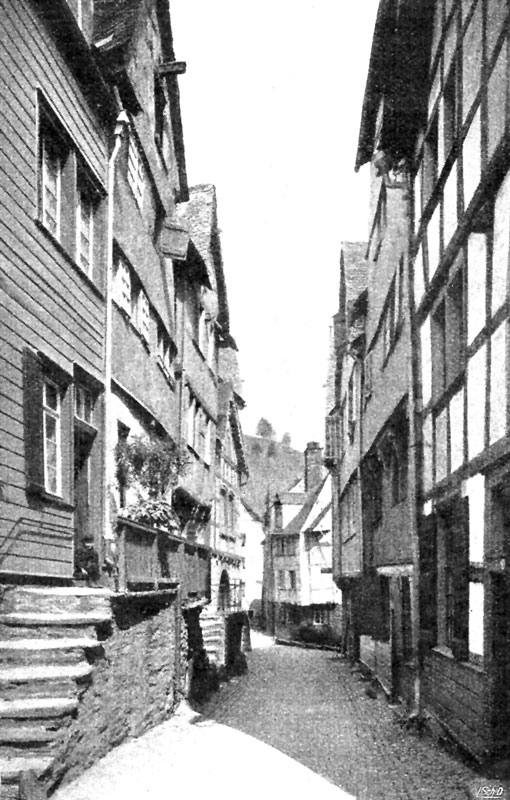

Bürgerhäuser. Ein Rundgang durch den Ort vermittelt

überraschende Einblicke in die Geschichte der Hausbaukunst (Bild 2 -

7). Zu den ältesten Wohnhäusern gehören in der engen Kirchstraße Nr.

76, noch mit spätmittelalterlicher Grundrißbildung, und Nr. 88,

beide in späterer Zeit verändert

4. Kirchstraße In der Blütezeit des Rokoko meist die ganzen Felder mit zierlichem Ranken- und Blütenornament überzogen, reichstes Muschelwerk, den Aachener, Lütticher und Eupener Formen ganz nah verwandt; im Zopfstil besonders kostbar in der einheimischen Prägung, werden die Felder schon fester gerahmt; das Empire hat seine Höhepunkte etwa am Portal der evangelischen Kirche (Bild 2 u. 5). Noch gleichzeitig mit dem Roten Haus ist das Doppelhaus an der Ecke Rur- und Adolf-Hitler-Straße, ganz verputzt, mit ähnlich einfachen Einfassungen der Fenster und geschiefertem Giebel (Bild 7) daneben das viergeschossige Putzhaus Nr. 11 und 12, mit zwei Türen, geschweiftem und gebrochenem Giebel; die große Straßenfläche nur durch die Reihen der zahlreichen Fenster bewegt; hier die Bekrönung der Fenster etwas reicher als üblich mit Rokokoschmuck versehen. — Besonders feine Durchbildung der Schauseite hat Haus Nr. 184 in der Laufenstraße, mit seiner durch Riesenpilaster betonten Mittelachse, um die beide Stockgurte verkröpft sind; unter den Fenstern einfache Viereckrahmen mit Gehängen; der Mittelbalkon auf Tragfiguren hat wie die zweiläufige Haustürtreppe schöne schmiedeeiserne Gitter; das ganze Haus schon in den Formen des frühesten Empire. Hier nur erwähnt werden können die alte Post mit ihrem tonnenartig geschweiften Dach (ähnlich Haus Nr. 332 im Rosental), Elbers Haus, Nr. 241 im Rosental, mit drei um einen offenen Hof gruppierten Flügeln und besonders schöner Tür, Haus Barkhausen, nach dem Willen seines Bauherrn mit bergischer Beschieferung; von den vorbildlich einfachen und schön proportionierten Fabrikbauten (des frühen 19. Jh. meist) der große unverputzte Bruchsteinbau im Wiesental. Die Pfarrkirche (1649-50) ist ein schlichter, unverputzter Bruchsteinbau, einschiffig mit Holzkreuzge- wölben und Chor mit Dreiachtelschluß. Von der alten Ausstattung verdienen der Hochaltar aus dem Kloster Reichenstein (um 1780), die barocken Seitenaltäre von 1650, die mit Flachschnitzwerk und prächtigem Schalldeckel versehene korbförmige Kanzel (um 1780) und der geistvolle Orgelprospekt aus Mariawald Erwähnung; im Chor der 1760 von dem Deutzer Goldschmied Anton Reuter angefertigte Reliquienschrein des hl. Liberatus. Der Kirchenraum zeichnet sich durch seine Stimmungsreize aus. Die Aukirche, 1726—51 als Klosterkirche der Minoriten erbaut, deren einfache Klosterbauten jetzt als Bürgermeisteramt dienen, ist ganz einfach, an den Seiten nur durch die großen Rundbogenfenster belebt; im Innern auf Mauerpfeilern die Holzbogendecke des einschiffigen weiten Raumes in Form eines Kreuzgewölbes. Die alte Ausstattung ist bis auf weniges verloren; schöne Kölner Sonnenmonstranz der 1. Hälfte des 18. Jh.

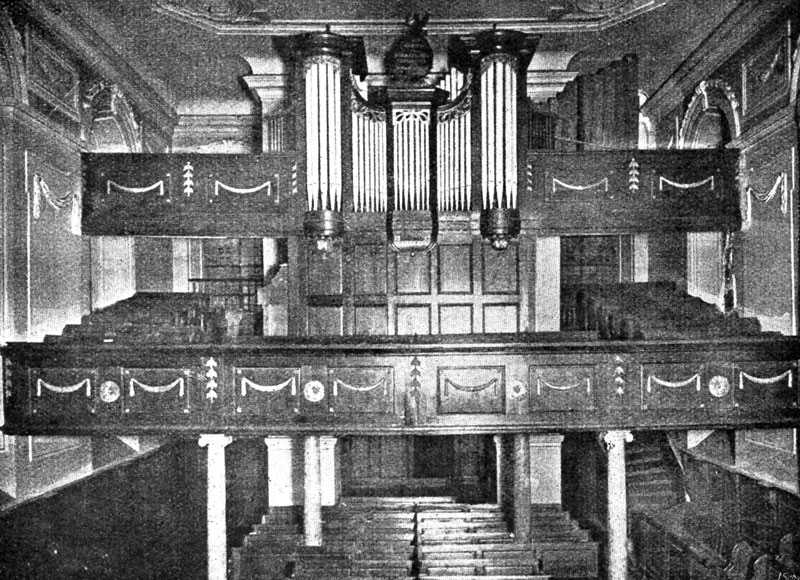

5. Evangelische Kirche und "Rotes Haus". Die evangelische Kirche ist ein Bau von ganz ungewöhnlichen Reizen, durch ihre Lage mitten im Ort ausgezeichnet (Bild 5 u. 2). Auch hier ist das unverputzte Äußere ganz schlicht und nur durch die hellen Steineinfassungen der langen Rundbogenfenster gehoben; der Turm mit schönem Empireportal, über dem Stockgurt mit Schallfenstern und geschickt eingefügten Uhren, hat eine hübsche Haube, doppelt geschweifte Zwiebel zwischen offener Laterne. Das Innere der Saalkirche überrascht durch die Feinheit der Maßverhältnisse und der Empireausstattung aus der Erbauungszeit 1787 - 89 (Bild 8). Hervorragend die Gliederung der Wandflächen über der bis zur Fensterhöhe reichenden dunklen Eichenholztäfelung mit rechteckigen Feldern und Gehängen, die feine, leicht bewegte Profilgestaltung an Gesimsen und Fensterrahmungen, die Klarheit und Zierlichkeit der Stuckdeckenaufteilung. An der Turmseite eingebaut die doppelgeschossige Orgelempore, an der Altarseite zu dessen Hervorhebung an der linken die hübsche Kanzel an der rechten Seite, symmetrisch zu ihr eine ähnlich gestaltete Schranktür; das Ganze besonders in der Abwägung der Farbwerte, der dunklen Holztöne der Emporen, der hellen weißen der Altarseite, des schönen dunklen Gestühls, der Täfelung und der hellen Wand- und Deckenflächen von feinster Durchbildung.

6. Treppe im "Roten Haus"

7. Stadtstraße

8. Evangelische Kirche

Literatur: HERMANN SCHNITZLER. |

||