|

STADT BAD GODESBERGRheinische Kunststätten • Reihe V: Der Rhein • Nr. 6 |

|

| < previous - zurück | vor - next > | |

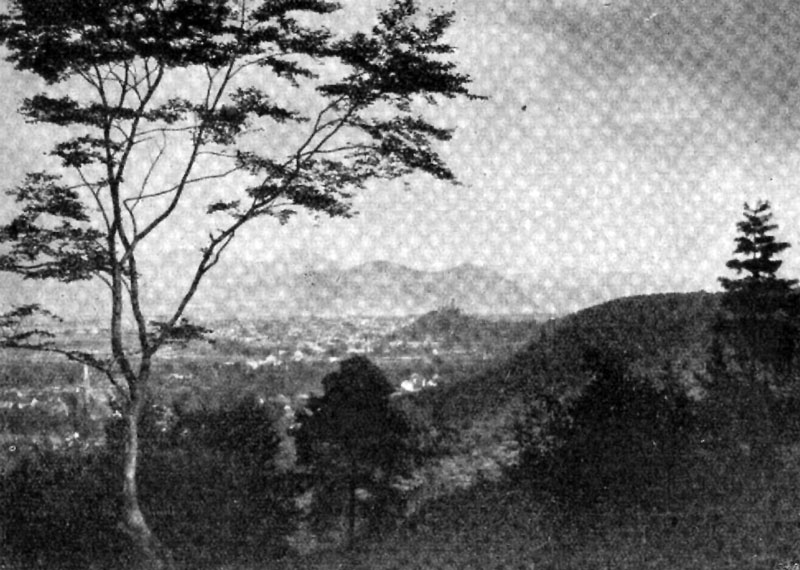

1. Godesberg mit Blick auf das Siebengebirge. Ursprung. Der Ort Godesberg verdankt seinen Namen dem vor den bewaldeten Höhen des Kottenforstes gelegenen, frei aus der Ebene des Rheintales aufragenden Basaltkegel, der in den ältesten erhaltenen Quellen „Wuodenesherg", Wodansberg, genannt ist, was wohl darauf hindeutet, daß hier eine germanische Kultstätte war (Bild 1). In das Licht der Geschichte rücken der Wodansberg und die von ihm beherrschte nähere Umgebung aber erst in der Zeit römischer Herrschaft; allenthalben deuten Bodenfunde darauf hin, daß sich auf dem Berge und in seiner schützenden Nähe römische Siedlungen befunden haben. Auch muß hier ein römisches Heiligtum gewesen sein. So fand man schon im endenden 16. Jh. auf der Godesburg nach deren Zerstörung einen eingemauerten römischen Weihestein, den der Legat der 1. minervischen Legion und kaiserlicher Statthalter der Provinz Niedergermanien Q. Venidius Rufus den Gottheiten Aesculap und Hygea um die Wende des 2—3. Jh. gewidmet hat (Bonn, Landesmuseum). Offenbar war den Römern also auch schon die im 18. Jh. erst wieder aufgefundene Heilquelle bekannt. War die Gegend um den Wodansberg wohl schon vor der römischen Zeit der Sitz westgermanischer Stämme, so ist eine weitere Besiedlung durch die Franken erst seit dem 5. Jh. anzunehmen; auf fränkischen Ursprung deuten die im weiteren Umkreis um den Berg liegenden; heute zur Gemeinde Godesberg gehörenden Dörfer Friesdorf (Fritigiso), Lannesdorf (Landulfsdorf), Rüngsdorf (Rinigiso) und Plittersdorf (Blittgersdorf). Den Kern dieser einzelnen Siedlungen bildete jeweils ein Königshof, auch hatten die in der weiteren Umgebung liegenden Stifte und Klöster schon im frühen Mittelalter Güter in Godesberg, so vor allem das Bonner Cassiusstift. Inzwischen war auch auf dem „Godenesberg", wie der Berg schon im Jahre 658 im liber fundationum der Bonner Münsterkirche genannt wird, eine dem hl. Michael gewidmete christliche Kapelle gegründet worden. Im 9. Jh. schenkte Karl der Dicke den Godesbcrgcr Fronhof an das Stift Essen. Bald darauf gelangten der Hof zu Plittersdorf und zur Crucht (Klucht), zwischen Godesberg und Friesdorf gelegen, in den Besitz des Klosters Gandersheim; sie gingen dann um 1200 an die eben gegründete Zisterzienserabtei in Heisterbach über.

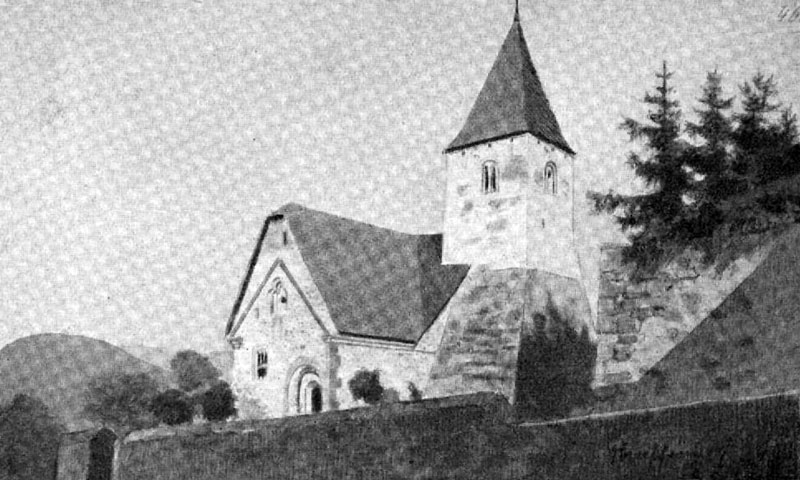

2. Muffendorf. Alte Pfarrkirche, früherer Zustand. In Muffendorf bestand auch schon seit karolingischer Zeit eine königliche Villa, die im Jahre 889 durch König Arnulf an den Bischof von Osnabrück übertragen wurde. Im Jahre 1064 ist das Gut im Besitz der Benediktinerabtei Siegburg, deren Abt Godfried es dem Deutschritterorden schenkt. Im Jahre 1760 erfolgte unter dem Komtur Karl von Greifenklau ein Neubau. Nach Aufhebung des Ordens gelangte das Haus in Privatbesitz und verlor durch mehrfache Umbauten seinen alten Charakter. Im schönen Park steht der alte romanische Taufstein der schon im Jahre 913 erwähnten ehemaligen Muffendorfer Kapelle. Die Kirche zu Muffendorf, um 1200, hat sich irn wesentlichen bis auf den heutigen Tag erhalten (Bild 2). Die ursprünglich einschiffige, flachgedeckte Anlage mit gewölbtem Chorjoeh und halbrunder Apsis und einem kräftigen, durch massive Strebemauern gestützten Westturm bekam kurz nach der Vollendung noch ein nördliches Seitenschiff, das ursprünglich durch zwei Arkaden vorn Hauptschiff getrennt war. Sie erscheint zuerst als Filiale von Mehlem; erst im 17. Jh. bekommt sie eigene Pfarrrechte. Aus dieser Zeit (um 1640) stammt der heutige Bogen zwischen den beiden Schiffen und die dem Chor nördlich vorgelagerte Sakristei. Nachdem Muffendorf im Jahre 1895 eine größere neugotische Kirche erhalten hat, fiel die alte Kapelle mit ihren Altären des 17. und 18. Jh. der Verwahrlosung anheim; erst seit 1934 ist die Instandsetzung der sehr malerisch auf dem alten Friedhofe gelegenen Kapelle begonnen, an der sich namentlich am Chor und am Nordportal schöne romanische Schmuckformen erhalten haben. Der farbige Außenanstrich ist in Anlehnung an die alten romanischen Kirchen des Rheingebietes zu vermutende Art wiederhergesellt. Turmhaus zu Friesdorf, ein viereckiger, zweistöckiger Bau mit einigen romanischen Details an den alten Fenstern, veranschaulicht trotz mannigfacher Umbauten heute noch, wie ein Hof oder festes Haus im 12. Jh. in dieser Gegend ausgesehen haben mag. Ihn schließt ein malerisches, seitlich daneben gelegenes Tor mit der Jahreszahl 1777 ab. Die Godesburg, die mit dem mächtig aufragenden Bergfried Godesbergs gesamtes Ortsbild beherrscht, ist das bedeutsamste mittelalterliche Bauwerk der Stadt (Bild 3). Über die Gründung sind wir durch eine im Bonner Landesmuseum erhaltene Inschrifttafel genau unterrichtet : Erzbischof Dietrich v. Köln, aus dem Hause Heinsberg, legte am 15. Oktober 1210 den Grundstein. In Verbindung mit

3. Die Godesburg dem Neubau der Burg, in dem die frommen Zeitgenossen eine Entweihung des dem hl. Michael geweihten Berges sahen (Caesarius von Heisterbach berichtet anschaulich darüber), wurde eine neue Michaelskapelle errichtet, von der die heutige Michaelskapelle noch den romanischen Chor bewahrt. Der Erzbischof mochte wohl durch die verheerenden Auswirkungen der Kämpfe zwischen Otto IV. und Philipp v. Schwaben, die ja auch Köln und Bonn schwer in Mitleidenschaft zogen, bewogen worden sein, im südlichen Teile seines Bereiches eine feste Burg zu errichten; ihre Vollendung erlebte er allerdings nicht mehr, Erzbischof Konrad v. Hochstaden, der Gründer des Kölner Domes, begann mit dem Ausbau des mächtigen Bergfrieds, der aber erst im 14. Jh. unter Walram v. Jülich (1332—1349) durch eine weitere Aufhöhung seine heutige Größe erlangte. Schon Walrams Vorgänger Heinrich v. Virneburg hatte mit einer Erweiterung der Burg begonnen; Walram beendete sie im Jahre 1342, indem er einen zweiten weiteren Mauergürtel um die Burg legte, so daß nun auch die Michaelskapelle noch in ihren Bereich zu liegen kam. Bis zum 16. Jh. war die Godesburg der belieble Aufenthalt der Kölner Erzbischöfe. Im Truchsessisehen Krieg zog sich der zum Protestantismus übergetretene Erzbischof Gerhard v. Truchseß hierin zurück. Am 17. Dezember 1583 wurde die Burg von den Truppen des an seine Stelle erwählten neuen Erzbischofs Ernst v. Bayern gesprengt und größtenteils zerstört. Seitdem wurde sie nie wieder aufgebaut und zeigt daher heute bis auf die im endenden 19. Jh. eingebauten Restaurationsgebäude im wesentlichen den Zustand seit der Sprengung (Bild 4). Vom alten Pallas, der noch aus der ersten Bauzeit des 13. Jh. stammt, sind große Teile der Mauern erhalten. Der Eingang zu dem nahezu unversehrt erhaltenen großen Bergfried lag ursprünglich im 2. Stock; jetzt tritt man ein in den gewölbten Raum, der ursprünglich das Verlies bildete. Im Innern haben sich Reste gotischer Kaminanlagen erhalten. Vom äußeren unteren Wehrgang sind nur die Kragsteine geblieben (Bild 3); er war nach der Aufhöhung des Turmes im 14. Jh. überflüssig geworden und wurde wohl damals schon entfernt. Aus weiteren erhaltenen Mauerresten und Bruchstücken der alten Umwallungen ist der ursprüngliche Zustand der fortifikatorisch bedeutungsvollen Anlage leicht zu rekonstruieren; ein sehenswertes Modell steht heute in einem Saal der Burgwirtschaft.

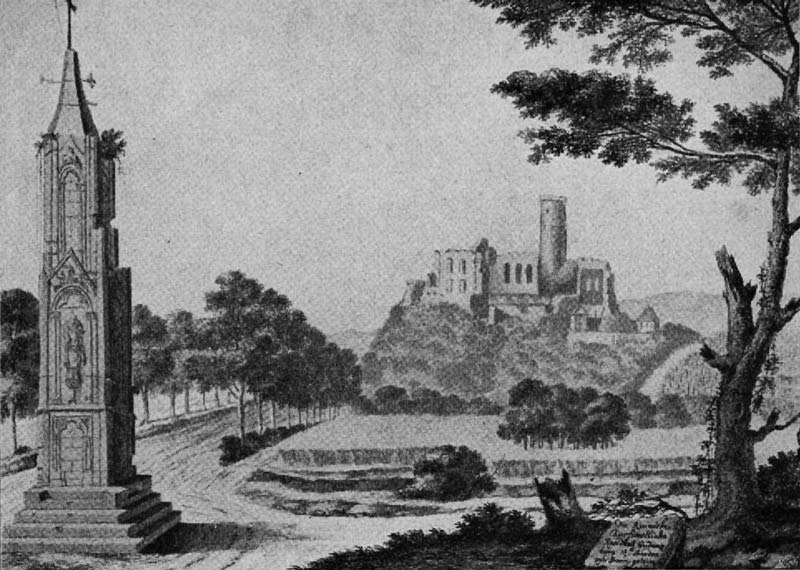

4. Godesberg. Hochkreuz und Burg. Zeichnung von A. F. unrms, 1728. Das Hochkreuz. Noch ein anderes Baudenkmal ist in Godesberg aus der Regierungszeit des Erzbischofs Walram erhalten: An der Stelle, wo sich der Weg vorn Plittersdorfer Hof zu den Friesdorfer Höfen mit dem großen Wege vom Gudinsherg nach Bonn schnitt, wurde ein Hochkreuz errichtet, das in der im 19. Jh. von Zwirner stark erneuerten Form heute noch an der ursprünglichen Stelle steht (Bild 4). Der 11 m hohe Trachytpfeiler zeigt reichen Blendarkaden- und Fialenschmuck. Auf Konsolen stehen die Figuren Christi, Johannes des Täufers und zweier Engel; in den Zwickeln darüber die Bilder der Evangelisten neben musizierenden Engeln. Die Rüngsdorier Kirche. In den Wirren des 16. Jh. und späterem Dreißigjährigen Kriege war der kleine Ort Godesberg, der sieh am Fuße des Burgberges entwickelt hatte, vollständig zerstört worden. Abgesehen von der bereits genannten kleinen Muffendorfer Kapelle, bewahrt lediglich der Ortsteil Rüngsdorf aus mittelalterlicher Zeit noch die Ostpartie der schon im Jahre 1131 erwähnten romanischen Kirche. Das im Jahre 1644 saalförmig erneuerte Langhaus wurde 1902 abgerissen, als an anderer Stelle eine neugotische „Dorfkathedrale" errichtet wurde. Der von einem Turm mit schönen romanischen Schallöffnungen überragte Ostchor der alten Kirche liegt malerisch auf einem alten Friedhof, über dessen Mauern eine Anzahl alter Kreuze aus dem 16.—18. Jh. ragen. In der Godesberger Geschichte spielte die Rüngsdorfer Kirche insofern eine besondere Rolle, als das Amt Godesberg bis zum Jahre 1805 ihre Filiale war. Erst in diesem Jahre erhielten die Godesberger eine eigene Pfarre und zwar in der Michaelskapelle auf der Burg,

5. Godesberg. Michaelskapelle Die Michaelskapelle. Die ältere, aus dem 13. Jh. stammende Michaelskapelle (siehe oben) war bis auf Teile der Ostpartie bei der Zerstörung der Burg mit zugrunde gegangen. Nachdem schon im frühen 17. Jh. eine notdürftige Instandsetzung stattgefunden haben muß, denn um 1670 ist hier Gottesdienst überliefert, nahm sieh endlich Kurfürst Josef Clemens (1688—1723) ihrer an, indem er den Bau in den Jahren 1697—1699 als Oratorium des Ritterordens für den hl. Michael wiederherstellte. An den alten romanischen Chorabschluß wurden Chor- und Langhaus in Bruchsteinmauerwerk gefügt. Zwischen der Kapelle und der Mauer der Vorburg wurde ferner noch eine Eremitage für zwei Eremiten eingerichtet. Das im Äußeren recht anspruchslose Kirchlein mit der durch zwei Löwen gehaltenen Wappenkartusche des Kurfürsten über dem Portal überrascht im Innern durch eine überaus reiche, wenn auch etwas derbe Ausstattung (Bild 5). Die Stuckierung der Gewölbe führte Johann Peter Castelli aus. Im Langhaus befinden sich am Tonnengewölbe vier Felder mit Gemälden des Lazarus Maria Sanguinetti zwischen vier ovalen StuckmedaiIIons in den Ecken. An der Kuppel des Chor-hauses in Medaillons Allegorien der Pietas, Fidelitas, Perseverantia und Fortitudo. Mit der reichen Deckendekoration stimmen der Haupt- und die beiden Seitenaltäre gut überein; auf dem Tabernakel des reichverzierten, von Säulen flankierten Hauptaltares eine flott bewegte, vergoldete Holzfigur des hl. Michael und die Gemälde der Seitenaltäre, links der Englische Gruß. rechts Tobias mit dem Engel.

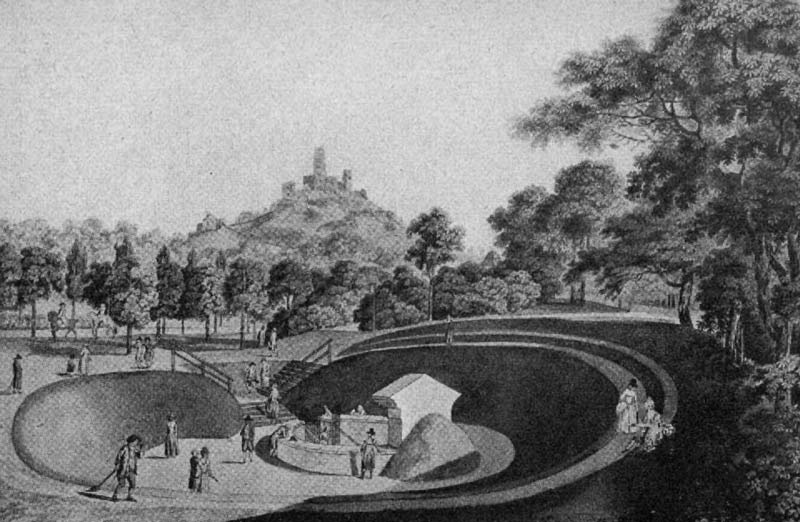

6. Godesberg. Der Gesundheitsbrunnen. Farbiger Stieh von Joh. Ziegler nach Zeichnung von Laurenz Janseha, 1798. Die Heilquelle. Kurfürst Clemens August (1723—1761), der Erbauer des Jagd- und Lustschlosses zu Brühl, ließ die wahrscheinlich schon den Römern bekannten, aber erst zu seiner Zeit in ihrer heilenden Wirkung wieder erkannten Quellen neu fassen. Ein wirkliches Badeleben entwickelte sich aber erst unter dem letzten Kurfürsten von Köln, Max Franz (1784——1794), dem jüngsten Sohn der Kaiserin Maria Theresia, nachdem sein Leibarzt v. Ney und der Chemiker Wurzer erneut die besondere Heilwirkung des Wassers feststellten. Die Quelle wurde gereinigt und bekam eine neue steinerne Einfassung, die im wesentlichen bis zum Jahre 1864 bestand (Bild 6). Die heutige Fassung der Quelle mit Brunnenhaus und Treppenanlage stammt aus dem Jahre 1902.

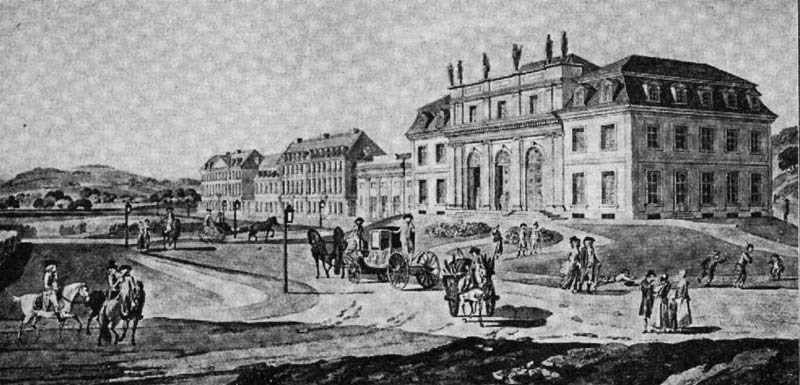

7. Godesberg. Die alte Redoute. Erbaut 1790 von Michael Leydel. Zeichnung von Laurenz Janscha, 1810.

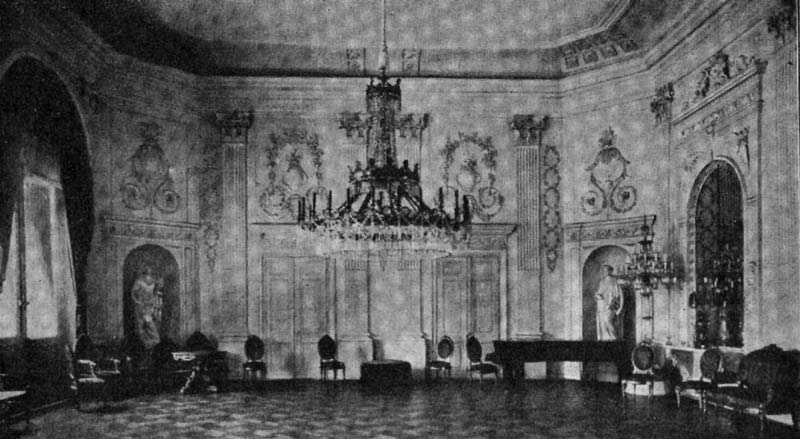

8. Godesberg. Saal der alten Redoute. -— Vgl. Bild 7 u. 9 Redoute und Theater. Zur Pflege des Badelebens rief Kurfürst Max Franz die sog. Admodiations- oder Brunnengesellschaft ins Leben, die nun nach 1790 nach den Plänen des Architekten Michael Leydel die Redoute aufführen ließ, einen vornehm schlichten, zweistöckigen Bau mit Mansarddach und überhöhtem Mittelrisalit (Bild 7 u. 9). Den Kern des Inneren bildet der große Fest- oder Spielsaal (Bild 8), der in seiner außerordentlich feinen Wandgliederung und Proportionierung mit seinen Figurennischen in den abgeschrägten Ecken ein Musterbeispiel dekorativer Raumgestaltung aus der Zeit der Wende des Rokoko zum Klassizismus darstellt. Der halbrunde, auf der Rückseite der Redoute gelegene Gartensaal ist erst in neuester Zeit unter Wahrung des ursprünglichen Stils angefügt worden. Auf dem dahinter gelegenen, sanft ansteigenden Gelände befindet sich ein alter Park mit vielen bemerkenswerten fremdländischen Bäumen, Der Vorgarten der Redoute wird durch ein herrliches Barockgitter, das ehemals den Hof des Jesuitenkollegs in Köln abschloß und in der 2. Hälfte des 17. Jh. entstanden ist, eingefaßt (Bild 9). Links neben der Redoute liegt das ehemalige kurfürstliche Hoftheater, ursprünglich durch einen gedeckten Gang mit der Redoute verbunden, ein von Pilastern gegliederter, sehr feiner Bau mit flachem Giebel. Daneben liegt das „Kurfürstenbad", wo heute das sehenswerte Heimatmuseum sich befindet. Die Neustadt. Aus der Glanzzeit des späten 18. Jh. haben sich sonst keine Bauten mehr erhalten. Die allmähliche Umwandlung des Dorfes Godesberg in einen Villenort und die Verschmelzung mit den Dörfern Plittersdorf, Rüngsdorf, Muffendorf und Lannesdorf nebst der Gemeinde Mehlem ist noch neueren Datums. Heute wird der Eindruck des Ortes im wesentlichen bestimmt durch die breiten, baumbestanden Villenstraßen die „Alt-Godesberg", d. h. die Partien um die Burg und den kurfürstlichen Teil mit der Redoute und dem Bade verbinden mit dem erst in jüngerer Zeit ausgebauten Rheinufer. Daneben haben sich aber, vor allem in Muffendorf, eine Reihe guter, alter Fachwerkhäuser erhalten. Als bemerkenswerter neugotischer Bau ist noch das am Rheinwege nach Bonn hin gelegene Herrenhaus des Majoratsgutes Plittersdorfer Aue zu nennen, mit dem das durch eine große Anzahl schöner Villen vornehmlich bestimmte, hübsche Uferbild Godesbergs eindrucksvoll nach Norden hin ausklingt.

Literatur: Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, Bd. 5 III, Die

Kunstdenkmäler der Stadt und des Kreises Bonn, Düsseldorf, 1905, CARLHEINZ PFITZNER. Bonn 1936.

9. Godesberg. Redoute. Heutiger Zustand. |

||