Corvey an der WeserEin Abriß seiner Geschichte und seines Baues

von A. Hanemann |

||

|

Schloss Corvey an der Weser ein Abriss seiner Geschichte und seines Baues Vorwort zur ersten AuflageCorvebeia Nova, Corvey die älteste und berühmteste Benediktinerabtei im Lande der altgermanischen Sachsen, war von jeher für den Forscher vaterländische Geschichte, den Kunst- und Altertumsfreund von großer Anziehungskraft; besonderes Interesse aber hat es genommen, seit mit Beginn des vorigen Jahrhunderts die Teilnahme aller Gebildeten mehr und mehr dem deutschen Vaterlande, seine Geschichte, seinen Baudenkmälern und Kunsterzeugnissen sich zugewandt hat. Seit einigen Jahrzehnten hat die erleichterte Art des, wieso manche andere Gegend, auch die der Weser mit ihrem romantischen und malerischen Ufern zahlreichem Fremdenverkehr flossen, und tausende von Reisenden besuchen diese früher kommen dem Namen nach getarnten anmutigen Täler und besonders auch die ehemalige Benediktinerabtei Corvey. Schon in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts tritt diese Gegend in die Weltgeschichte ein; in der Schlacht an dem nahe bei Corvey gelegenen Brunsberge überwand im Jahre 775 Kaiser Karl der Große den Sachsenherzog Bruno, zu dessen Besitzungen das Landgut gehörte, auf welchem im Jahre 822 das Kloster Corvey gegründet wurde. Der älteste Teil der Corveyer Kirche ist in den Werken bedeutender Kunsthistoriker als ein hervorragendes Beispiel frühromanischen Kirchenbaues erwähnt. Corvey verdanken wir die Erhaltung der fünf Bücher des Tacitus, welche im Jahre 1517 hier aufgefunden und dann nach Rom gesandt wurden. Auch die Sage hat die alte Abtei in ihrem Kreis gezogen und vielfach umwoben. Ein erhöhtes Interesse gewann Corvey in neuester Zeit durch Webers herrliche Dichtung "Dreizehnlinden". Zwar suchen wir hier die dreizehn Linden aus jener altersgrauen Zeit vergebens, denn von Corvey ältesten Linden, beim Kreuz am Ufer der Weser, reichen wohl nur zwei in jene Zeit zurück, als Abt Warin hier seines Amtes waltete, doch deuten schon gleich im Anfange der Dichtung die Reime:

Unzweifelhaft auf Corvey hin, dessen Grundbesitz einen Teil des nahen Nethegaues umfasst. Zunächst sollten die folgenden Blätter den Besuchern Corveys gewidmet sein, ihnen als Führer dienen und Aufschluss über die am häufigsten gestellten Fragen geben; es berührt die Beschreibung des Baues, jedoch auch einige bis jetzt unbekannte oder nicht genugsam gewürdigte Punkte, über welche der daher die gemachten Mitteilungen auch für weitere Kreise nicht ohne Interesse sein dürften.

Corvey, den 17. Mai 1895. ---- * ----

Dieses von meinem verstorbenen

Vater verfasste Heftchen erfährt hiermit die zehnte Auflage.

GeschichtlichesAls Kaiser Karl der Große im blutigen Ringen die Sachsen überwunden hatte, beschloß er in ihrem Lande Klöster zu errichten, damit durch diese der mit der dem Schwerte eingeführte christliche Glaube Eingang in die Herzen der nur äußerlich Bekehrten finden möge um hierfür geeignete Männer zu erziehen, schickte er junge Edle aus dem Sachsenlande in Fränkische Klöster. Die Gründung dieser Klöster erlebte jedoch Karl nicht mehr; unter seinem Sohne, Ludwig dem Frommen, wurde die erste Niederlassung von Mönchen im Lande der Sachsen gegründet und zwar von dem im nordwestlichen Frankreich nahe bei der Stadt Amiens gelegenen Kloster Corbie aus. Hierher waren einige der jungen Sachsen gekommen und der fromme Abt dieses Klosters Adelhardus, Vetter Karls des Großen wurde von dem Wunsche beseelt, selbst die Gründung eines Klosters im Vaterlande dieser edlen Jünglinge in die Hand zu nehmen. Als er sein Vorhaben den jungen Sachsen Vordruck, er bot sich einer derselben, Theodradus, die Überlassung eines als Grundstück geeigneten Grundbesitzes für die neue Ansiedlung auf seinem, im Sollinger Walde gelegenen, väterlichen Erbe zu erwirken. Vorläufig stellten sich jedoch der Ausführung des Werkes Hindernisse entgegen denn die Eltern Theodrads weigerten sich auf den Plan ihres Sohnes einzugehen und Adelhard musste für den Kaiser eine Reise nach Italien unternehmen; dann starb der Kaiser und Adelhard der bei dem neuen Kaiser Ludwig dem Frommen in Ungnade gefallen war, wurde in ein anderes entferntes Kloster verwiesen. Statt seiner wählte man in Corbie einen neuen Abt, der ebenfalls Adelhard hieß. Dieser nahm den Plan seines Amtsvorgänger, im Lande der Sachsen ein Kloster zu gründen, mit Eifer auf, reiste nach Paderborn, als der Kaiser Reichstag hielt und erwirkte von diesen die Genehmigung zur Ausführung des Plans. Nachdem so dann auch die Eltern des Theodrad umgestimmt waren, wurde die erste Niederlassung der Mönche aus dem Kloster Corbie im Jahre 816 im Sollinger Walde gegründet, an einem Orte Hethie, Hetha, auch Hechi genannt da, wo heute das Dorf Neuhaus liegt. Diese Niederlassung blieb eine Filiale des Mutterklosters und wurde, ebenso wie dieses, Corbie genannt, die niedersächsische Mundart hat dann aus diesem Namen Corvey gemacht, so wurde das Kloster dann auch in der Folge allgemein genannt. Wohl hatte man sich für die neue Ansiedlung einen verhältnismäßig günstigen Ort ausgewählt, doch erwies sich der Boden zu unfruchtbar und das Klima zu rauh, um einer größeren Anzahl von Mönchen dauerhaften Aufenthalt ohne Hilfe von außerhalb gewähren zu können, und da auch die Wasserverhältnisse ungünstig sich gestalteten, so dachte man schon sehr bald daran, nach einem günstiger gelegenen Orte überzusiedeln. Inzwischen war die Unschuld Adelhards des Älteren an den Tag gekommen und er ehrenvoll nach Corbie zurückgekehrt. Sobald er hier erfahren, dass der von ihm gehegte Wunsch, im Sachsenlande ein Kloster zu gründen, bereits verwirklicht worden sei, reiste er dorthin, die neue Niederlassung zu besuchen; er fand sie in sehr dürftiger Lage und gewann die Überzeugung, dass die Mönche hier ferner nicht würden leben können. Adelhard beschloss daher, vom Kaiser die Überweisung eines geeigneteren Platzes für das Kloster zu erbitten, zu welchem er sich dann auch in Begleitung seines Halbbruders Walo begab. Kaiser Ludwig der Fromme zeigte sich dem Anliegen der beiden ehrwürdigen Väter geneigt und schenkte dem Kloster außer dem bisherigen Besitzt im Solling das Landgut hucxori eine Meile südlich von der bisherigen Niederlassung in fruchtbare Ebene am linken Weserufer gelegen. Hier, wo die Schelpe, ein kleiner Nebenfluß der Weser mündet, wurde das neue Kloster Corvey gegründet und am 22 September 822 das erste heilige Messopfer an derselben Stelle gefeiert, wo heute noch die Kirche zu Corvey steht. Das war der Anfang dieses später so berühmten Benediktiner-Klosters, welches nunmehr unter seinem ersten Abt, Adelhard dem Älteren, eine selbstständige Abtei bildete. Feierlich vollzog denn der Kaiser zu Ingelheim am 27 Juli 823 die Schenkung der königlichen Villa hucxori nebst allem Zubehör durch eine Urkunde, in welcher er dem Kloster auch freie Abtswahl verlieh. Durch eine zweite Urkunde von demselben Tage verlieh der Kaiser dem Kloster die den Klöstern in Frankreich bewerten Vorrechte, eigene Gerichtsbarkeit und Befreiung von allen Abgaben wie vom Heerbanne. Nach der ersten dieser Urkunden hat der Kaiser Ludwig der Fromme dem auf seinen Befehl in der Provinz Sachsen erbauten Kloster Corvey Reliquien des heiligen Stephanus, des ersten Märtyrers, aus seiner Hofkapelle geschenkt. Hieraus ist es erklärlich, dass die Kirche von Corvey und ihr Hochaltar dem heiligen Stephanus geweiht sind. Im Jahre 836 erhielt das Kloster dann auch noch die Reliquien des heiligen Vitus, jenes heldenmütigen Knaben, welcher unter dem römischen Kaiser Diokletian den Martertod erlitt. Unter König Pippin war dieser heilige leib in das Kloster zum Heiligen Dionysius bei Paris – St. Denis - gebracht worden. Der Abt dieses Klosters, Hilduin, kam bei Kaiser Ludwig dem Frommen in Verdacht, es mit dessen Söhnen gegen ihn gehalten zu haben, und deshalb wurde Hilduin in das Kloster Corvey verwiesen, wo damals Warin, ein naher Verwandter des Kaisers, Abt war, der treu auf dessen Seite stand. Warin er wirkte schon bald für Hilduin die Erlaubnis, nach St. Denis zurückkehren zu dürfen, und dieser, gerührt durch den Freundschaftsdienst, schenkte nach seiner Rückkehr dem Kloster Corvey die Reliquien des heiligen Vitus; sie wurden vom Abt Warin in St. Denis abgeholt und in feierlichem Zuge, unter großer Beteiligung der Sachsen nach Corvey übertragen. Hier wurde der heilige Vitus zum Compatron der Kirche erwählt, und sein Name ist seit jener Zeit von dem Coreys unzertrennlich. Ihm zu Ehren wurden neue Kirchen gebaut und erhielten aus Corvey von dessen Reliquien. Bei ihren Missionen trugen Corveys Mönche Namen und Ruhm dieses Heiligen nach dem Norden, wo der dann hoch verehrt wurde. Viele berühmte und heilige Männer sind aus dem Kloster Corvey an der Weser hervorgegangen. Der Mönch Bruno wurde sogar Papst und regierte unter dem Namen Gregor V. von 996 bis 999; fünf Mönche aus Corvey nahmen den erzbischöflichen Stuhl von Bremen und Hamburg ein, unter ihnen der heilige Anscharius ; Thiagrinus wurde Bischof von Halberstadt, Rabanus Maurus Bischof von Fulda, dann Erzbischof von Mainz, Alfredus wurde Bischof von Hildesheim, und 13 der Corveyer Mönche gelangten zu Kardinalswürde. Fast ein Jahrtausend hat dieses Benediktinerkloster zum Segen und Heile der Menschen unter der Gunst und Ungunst der Zeiten gewirkt, bis dann gegen Ende des 18. Jahrhundert Abt und Patres der Abtei zu der Ansicht kamen, die Abtei werde als solche ferner nicht bestehen können. Im Jahre 1786 wandte sich der Abt Theodor von Brabeck mit der Bitte an den Heiligen Vater, es möge die Abtei in ein Bistum umgewandelt werden, indem er geltend machte, das die Satzungen des Klosters nur die Aufnahme adeliger Novizen gestatten, solche aber zum Eintritt sich nicht meldeten; eine Änderung dieser Regel gehe nicht an, denn dadurch würde man nicht nur den Landadel beleidigen, sondern es würde dadurch auch das Verhältnis zu den Vasallen der Abtei getrübt werden, und zu diesen gehörten regierende Fürsten, wie der Kurfürst von Hannover, der Herzog von Braunschweig, der Landgraf von Hessen, und die Fürsten von Waldeck und Lippe; diese Fürsten müsse man sich zu Freunden halten, um in Zeiten der Gefahr bei ihnen Schutz zu finden; durch die AufnahmeWürde aber, so wird in dem Schreiben des Abtes weiter gesagt, die Abtei zu einem Bistum erhoben, so könnte allen etwa zu befürchteten Übelständen vorgebeugt werden, die Stellen der Domherren würden viele Bewerber finden, selbst aus dem hohen Adel, dadurch werde nicht nur das Ansehen des Fürstbischofs gehoben, sondern auch die Gefahr der Säkularisation in weitere Ferne gerückt werden. In Rom fand dieser Plan keinen Anklang, und trotz der Anstrengung Nichtadliger aber würden jene hohen Herren sich in ihrem Ansehen gekränkt fühlen und ihre Verbindung mit der Abtei lösen. Würde aber, so wird in dem Schreiben des Abtes weiter gesagt, die Abtei zu einem Bistum erhoben, so könnte allen etwa zu befürchteten Übelständen vorgebeugt werden, die Stellen der Domherren würden viele Bewerber finden, selbst aus dem hohen Adel, dadurch werde nicht nur das Ansehen des Fürstbischofs gehoben, sondern auch die Gefahr der Säkularisation in weitere Ferne gerückt werden. In Rom fand dieser Plan keinen Anklang, und trotz der Anstrengung, und trotz der angestrengten Bemühungen seitens der Abtei vergingen fünf Jahre, bis der Heilige Vater sich bewegen ließ, die Bulle über die Umwandlung der Abtei Corvey in einem Bistum zu unterzeichnen; das geschah am 23 April des Jahres 1792, und am 18. Juni dese Jahres 1792 wurde der bisherige Abt, Theodor von Brabeck, zum Bischof von Corvey präkonisiert. Nachdem dann die Bulle über die Umwandlung auf des Befehl des Papstes dem deutschen Kaiser zur Genehmigung vorgelegt war, und man die von dieser Seite geltend gemachten Bedenken behoben hatte, fand am 19. Februar 1794 die Umwandlung wirklich statt und der neue Fürstbischof wurde am folgenden 1. Juni feierlich konsekriert. So hatte dann endlich, infolge eifriger Bemühungen der eigenen Ordensmitglieder, die altehrwürdige Abtei Corvey aufgehört zu bestehen, und ihr letzter Abt war jetzt Bischof einer eigenen, wenn auch kleinen Diözese. Lange sollte er sich dieser Errungenschaft nicht erfreuen denn nach kaum vier Monaten, 25. Oktober 1790 starb Theodor von Brabeck. Das Fürstbistum, bestand nur wenige Jahre. Schon unter dem zweiten Fürstbischofe, Ferdinand von Lüninck, wurde er selbst anderen Klostergütern durch den Reichsdeputations-Hauptschluß zu Regensburg vom 25 Februar 1803 säkularisiert, das heißt er wurde in die „Masse“ geworfen, aus welcher diejenigen deutschen Fürsten entschädigt werden sollten, welche durch den Frieden von Luneville, beschlossen am 9 Februar 1801 Einbuße an ihrem Besitz erlitten hatten. Das Bistum Corvey blieb zwar bestehen, doch fehlten zu dauerndem Fortbestande die notwendigen Mittel, und zwar nicht nur in materieller, sondern auch in geistiger Beziehung. Schon seit Jahren war Corvey zu einer Versorgungsanstalt für nachgeborene Söhne von Adeligen herabgesunken, und dem Seminar, der Grundlage für einen Diözesanklerus, fehlte es an Alumnen, wie an Lehrkräften. Im Jahre 1818 bewarb sich der Corveyer Bischif, Ferdinand von Lüninck, erfolgreich um den erledigten Bischofsstuhl von Münster, wo er am 7. Juli 1821 feierlich inthronisiert wurde; seinen dauernden Aufenthalt aber nahm er wieder im Corvey dessen Diözese zufolge der päpstlichen Bulle de salute animarum, auf Wunsch des hochbetagten Bischofs von Paderborn, Franz Egon von Fürstenberg, erst nach dessen Ableben mit der Diözese Paderborn vereinigt werden sollte. Diese Vereinigung fand jedoch erst nach dem am 18 März 1825 erfolgten Tode Ferdinands von Lüninck statt. Den nachhaltigen Bemühungen Friedrich Wilhelms königs von Preußen, wie gelang es bei verteilung der durch den Reichsdeputationshauptschluss im Jahre 1803 gebildeten länder Masse, die zu einem gemeinsamen weltlichen Fürstentümer vereinigten fürstbistum kawaii und Fulda nebst Dortmund seinem Oheim, dem von seinen Untertanen wiederholt Vertriebenen Statthalter der Niederlande, wilhelm zuzuwenden, welche dieser noch in demselben Jahre seinem Sohne abtrat. Der neue Fürst Wilhelm Friedrich, prinz von Oranien-Nassau, nahm seine Residenz in Fulda. Im Jahre 1807 wurde das kaum erstandene Fürstentum dem von Napoleon geschaffenen Königreiche Westfalen einverleibt; aber auch dies war, wie bekannt, von nur kurzer Dauer. Nach dem zweiten Pariser Frieden - 20. November 1815, kam Corvey ankreuzen und wurde von diesem dem Landgrafen Viktor Amadeus von Hessen-Rotenburg als Ersatz für die Grafschaft Katzenellenbogen angeboten und von dem Landgrafen angenommen. Die Grafschaft, eine rheinische Besitzung, gehörte dem genannten Landgrafen, welcher dem am 12. Juli 1806 von Napoleon ins Leben gerufenen Rheinbunde nicht beitrat und deshalb von Napoleon, dem Protektor des Rheinbundes, derselben für verlustig erklärt wurde. Bei Neuordnung der Verhältnisse wünschte Preußen die Grafschaft gegen Corvey zu tauschen, und der Landgraf war mit diesem tausche einverstanden. Bevor jedoch die Übergabe stattfinden konnte, sollte eine vollständige Inventarisation und Feststellung der Einkünfte vorgenommen werden; hierzu waren einige Jahre erforderlich, und erfolgte dann die Übergabe aufgrund der Ratifikationsurkunde vom 10. Mai 1820, am 24. Juni desselben Jahres.

Der Landgraf Victor Amadeus

von Hessen- Rothenburg, gehörte einer Nebenlinie von Hessen-Kassel

an, und solange er lebte, bestand neben dem Kurfürstentum

Hessen-Kassel die Landgrafschaft Hessen Rotenburg. Da Victor Amadeus

der letzte männliche Sproß seines Stammes war, so fiel mit seinem

Tode 12. November 1834 – zufolge eines hierfür bestehenden Vertrages

die Landgrafschaft an Hessen-Kassel. Nach seinem Tode am 30. Januar 1893 folgte ihm sein Sohn als Herzog Viktor Amadeus im Besitz (geboren 6. September 1847) und nach dessen Tode am 9. August 1923 als dritter Herzog der neuen Linie der Erbprinz Viktor, geboren am 2. Februar 1879, der in Corvey am 11. November 1945 verschieden und auf dem Corveyer Friedhofe bestattet ist. Den Besitz erbte sein zweiter Sohn, Prinz Franz Albrecht, geboren am 23. Oktober 1920, nachdem der erste Sohn, der Erbprinz, als Leutnant im 11. Panzerregiment im Polenfeldzuge am 18. September 1939 vor dem Feinde gefallen war. Der BauDie ersten Gebräuchlichkeiten der Kirche und des Klosters waren, um dem Bedürfnisse möglichst rasch zu genügen, nur notdürftig aufgeführt; für den Gottesdienst wurde zunächst eine kleine Kapelle errichtet, gleichzeitig aber der Bau einer Kirche und des Klosters eifrig betrieben. Besonders dauerhaft wird hier doch auch dieser Bau noch nicht gewesen sein, da schon der zweite Abt, Warin, einen Neubau ausführen ließ. Er vollendete und weihte schon im Jahre 844 eine neue Kirche St. Stephanus. Der westliche, zweigeschossige Teil der Kirche, welcher im unteren Geschosse fünfschiffig, im oberen Geschosse aber dreischiffig ist, stammt aus dem neunten Jahrhundert. Die Kapitelle der vier Säulen im unteren Geschoss wurden roh bossiert versetzt, nur an dem der südwestlichen Säule sind einige der Akanthusblätter ausgearbeitet, die für den antikisierenden Gebälkaufsatz vorgesehenen Perlstäbe sind bei dreien nur zum Teil fertig gestellt, während die sima der Abschlussplatte bei allen vollendet ist. Offenbar sollten diese Kapitelle, wie das bei Bauausführungen nicht selten geschieht, nach dem versetzen und nach Herstellung der Gewölbe zu gelegener Zeit fertig ausgearbeitet werden; nachdem auch hier der Anfang damit gemacht war, wurde ohne allen Zweifel die Arbeit eines Tages ganz unvorhergesehener Weise abgebrochen und nie wieder aufgenommen. Nach Fuchs-Effmann stand vielleicht der geeignete Künstler nicht mehr zur Verfügung. Es ist aber auch sehr gut möglich, dass man bei der Krypta von dem Ausarbeiten Abstand genommen hat in dem richtigen Empfinden, daß die kräftige Bossenform der Kapitelle sich dem wuchtigen Gesamteindruck besser anpasst, als dies bei einer minutiösen Ausarbeitung der Fall gewesen wäre.

Die Kapitellformen der Säulen des unteren Kirchengeschosses finden sich auch bei den Säulen der Schallöffnungen im Zwischenbau der Türme, und ist ein Kapitell vollständig ausgearbeitet. Demnach gehört dieser Zwischenbau, jedoch mit Ausnahme seines obersten Geschosses, ebenfalls der Zeit des neunten Jahrhunderts an. Jenes dessen Säulen Würfelkapitelle zeigen, wie auch die Säulen der Schallöffnungen in den Türmen gehören einer späteren Zeit an; dafür werden im Jahre 1145 - 1160 als Bauzeit angegeben. Die Helme der beiden Türme sind mit Holzschindeln gedeckt. Nicht weniger als 24 Jahre hat der 30-jährige Krieg hier mit allen seinem Greuel gehaust und Land und Leute verwüstet. Als endlich der Friede geschlossen wurde, war Corvey ab- und ausgebrannt, zum wieder Aufbau zählten Mittel wie Arbeitskräfte. Als am 3. Oktober 1661 der Abt Arnold von Waldois nach 23-jähriger Regierung starb, waren bereits 13 Jahre seit dem Friedensschlusse verstrichen, aber noch immer hatte man zum Wiederaufbau weder Mittel noch Wege gefunden. Jetzt bezweifelte man auch, daß von den Corveyer Mönchen einer imstande sei, die zurzeit besonders schwere Bürde der Abtswürde zu tragen. Denn nicht nur der Wiederaufbau von Kirche und Kloster warteten seiner, es galt auch, ruhe und Ordnung wiederherzustellen.

Man kam deshalb überein, dem frommen, kräftigen und umsichtigen Fürstbischofe von Münster, Christoph Bernhard von Galen, neben seiner bisherigen Würde auch die eines Abtes von Corvey anzutragen. Christoph Bernhard erklärte sich zur Annahme der Wahl bereit und nahm, als bei dieser Halle stimmen sich auf ihn vereinigt hatten, die Wahl und mit ihr den Titel eines Administrators von Corvey an. Das geschah am 13. November 1661, und im folgenden Jahre, am 10., hielt Christoph Bernhard seinen feierlichen Einzug in Corvey. Zunächst ließ Christoph Bernhard im Jahre 1663 von der Alpen, größtenteils abgebrannten Kirche eine Grundrisszeichnung anfertigen, welche noch vorhanden ist. Danach schloss sich an den jetzt noch bestehenden westlichen, unten fünfschiffige teil eine dreischiffige Kirche in den Weiten Abmessungen, wie sieht das obere Geschoss des westlichen Teiles aufweist und wohl auch in den nämlichen Höhen Verhältnissen, mit geraden Balkendecken Versehen, sowohl über den breiten und hohen Mittelschiff als auch über den niedrigen Seitenschiffen, über deren Dächern noch Fenster für das Mittelschiff vorhanden waren. Diese dreischiffige Teil der Kirche hatte einschließlich des Chors eine Länge von 174 Fuß oder 56,22 m; das Chor allein muss 65 Fuß oder 21 m, und 61 Fuß westlich vor den beiden östlichen Kursstufen befand sich der freistehende Hochaltar, dann eben die erste Chorstufe. Die Seitenschiffe bildeten einen Chorumgang und verlängerten sich in gerader Richtung nach Osten zu zwei Kapellen, zwischen denen sich eine größere Kapelle von der Grundform eines Kreuzes befand. Die Sakristei war der Südseite angebaut, und zwar östlich der jetzigen Marienkapelle. Wie noch jetzt, so umgab gab auch damals den nördlich der Kirche gelegenen Friedgarten ein Kreuzgang.

Aus dem Formen des Grundrisses, den geringen Mauerstärken, und aus dem Fehlen aller strebt Pfeiler - nur im Chor waren viel geringe Pfeilervorlagen vorhanden - lässt sich der Schluss ziehen, Dass dieser Bau erst nach 1500 anstelle eines älteren Baus aufgeführt wurde. Auch nicht der gesamte fünfschiffige Teil der Kirche entstammt dem 9. Jahrhundert, die östliche Pfeilerreihe mit den dieser zunächst stehenden Säulen und den sich auf diese setzenden Gewölben gehören einer späteren Zeit an und zwar der Übergangszeit von der Spätgotik zur Renaissance; ersterer gehören die Säulenkapitelle, letzterer die Pfeilergesimse an. Wahrscheinlich entstand die Erweiterung des fünfschiffige nen teils gleichzeitig mit dem vorgenannten Bau. Im Jahre 1596, unter Abt Theodor von Beringhausen (1585 bis 1616), dessen Wappen an der Stuckdecke des Johanneschors angebracht ist, wurden viele Umgestaltungen am Westwerk der Kirche vorgenommen. Die Türme erhielten ihre heutigen Giebel und Helme. Die Fenster erhielten Spitzbogenformen. Die drei ursprünglich offenen Eingänge wurden mit Türen versehen, wovon die Seitentüren bis heute erhalten sind. - die Chronik meldet von ihm, dass er die Türme hat erhöhen lassen. Noch manche andere bauliche Veränderungen dies der tatkräftige Abt ausführen. Christoph Bernhard übersandte nach Corvey einen noch vorhandenen Bauriß, auf dessen Rückseite eher eigenhändig am 14. Februar 1667 verfügt hat, dass nach diesem der Kirchenbau zu Corvey, dem gemachten Kontrakt nach, aufgebaut und vollführt werden solle. Wahrscheinlich erschien die in dem Planer angenommene Länge unzureichend, denn es finden sich noch zwei andere Baupläne mit größeren Längen, aber auch nach Dießen ist der Neubau nicht ausgeführt worden, indessen wurde schon am 18. November desselben Jahres der Grundstein gelegt. Der Bau, welcher noch jetzt steht, wurde im Jahre 1675 geweiht, eine Gesamtlänge von 48 m, das Chor eine solche von 26 m; die Gesamtlänge des im Dreißigjährigen Kriege abgebrannten Bous war ohne Umgang und Kapellen um 8, 22 m größer, die Länge des Chores aber um 5 m geringer als bei dem jetzigen Bau. Der zweite Nachfolger Christoph Bernhards, der Abt Florenz von Velde, entwarf selbst den Plan zum Neubau der Abtei; großartiger als der alte sollte der neue Bau werden. Der dreigeschossige Bau umschließt zwei Binnenhöfe, deren größerer von annähernd quadratischer Grundform eine Fläche von 2097 Quadratmeter hat, der kleinere, 1466 Quadratmeter groß, ist von oblonger Grundform, grenzt an die Nordseite der Kirche und diente wie auf der Kreuz krank zum Begräbnis der Mönche; die Äbte wurden unter dem Fußboden der Kirche beigesetzt. Die nach Westen und Osten gekehrten Fronten haben eine Länge von 113 m, die Nordfront eine solche von 89,5 m.

Florentinus legte zu diesem Bau den Grundstein am 25. Mai 1699; er sah noch die Aufführung der drei Flügel, welche den größeren Binnenhof im Westen, norden und Osten umgeben, sowie des übrigen Teils der Westfront bis zur Kirche. Die Fertigstellung dieses Flügels, sowie die Ausführung der beiden anderen, welche den Friedgarten umschließen, geschah unter seinem Nachfolger, Maximilian von Horrich, 1714 bis 1721. Diese legte auch im Jahre 1716 die Corveyer Allee an, eine neue gradlinige Verbindungsstraße Corveys mit der Stadt Höxter, die, soweit sie auf Corveyer Gebiet liegt, jetzt asphaltiert ist. Auf diesen Abt folgte Karl von Blittersdorf 1722 bis 1737 - , welcher die beiden Türme im Westen des Schlossgartens mit den darauf stoßenden Gebäulichkeiten erbaute. Nach seinem Ableben wurde am 17. März 1737 Kaspar von Boeselager zum Abt gewählt, in der Reihe der Wiedererbauer der Abtei der letzte. Er errichtete die Standbilder der heiligen Patrone, stephanus und Vitus, auf hohen Unterbauten vor der Kirche, ferner 1749 das Kreuz neben dem Gasthause und 1750 das unter den alten Linden am Weserufer. In der nordwestecke des Schlossgartens ließ er ein Teehaus erbauen, welches jetzt dem Schlossgärtner als Wohnhaus dient. Die Schildhäuser aus Haustein vor der Schlossbrücke wurden ebenfalls von ihm errichtet.

Wie schon oben erwähnt, fehlte es zu jener Zeit nach dem Dreißigjährigen Kriege, wie im ganzen deutschen Reiche, so auch im Corveyer Lande an Werkleuten, welche den Wiederaufbau der Abtei hätten vollführen können, man ließ daher Bauleute aus Italien kommen. Diese bunten in dem nahe gelegenen Dorf Lüchtringen wo sie sich dauernd niederließen und den Stamm der Lüchtringer Maurer bildeten, welche heute auf allen größeren Bauplätzen Deutschlands bekannt sind. Auch der italienische Volkstypus hat sich noch bis auf die heutige Generation bei zahlreichen Lüchtringen erhalten. BesichtigungNeben dem Gasthaus befindet sich eine Kreuzigungsgruppe im Barockstil. Auf dem Sockel stehen neben dem Kreuze die Figuren der hl. Mutter Jesu und des hl. Johannes. Die Vorderseite des Sockels zeig das abzwacken Kaspars von Boeselager, darunter die Anfangsbuchstaben der Worte folgen der Inschrift auf einem Spruchbande: Casparus dei Gratia Abbas Corbeiensis Sancti Romani Imperii Princeps, zu deutsch: Kaspar von Gottes Gnaden Corveyischer Abt, des Heiligen Römischen Reiches Fürst. Hierunter steht: O crux ave spes unica, d.h. o Kreuz, sei gergüßt, einzige Hoffnung, dann die Jahreszahl 1749. Der Weg führt uns zwischen den beiden Schilderhäuschen von Haustein hindurch, welche auch das Wappen desselben Abtes aufweisen, auf den Zugang zum Schlossplatz. Die Brustwehr dieses Zugangs zeigt in Haustein Arbeit ein Motiv der Renaissance, welches sich mehrfach bei Werken aus jener Zeit findet. Die mächtigen und reich ausgestatteten Pfeile des Portals, vor welchem wir stehen, werden auf der Vorderseite von kräftigen Säulen und mannigfachen Gliederung gebildet und sind von Bogen Feldern gekrönt; im letzteren auf der einen Seite das Reichswappen, der doppelköpfige Adler, und die Kaiserkrone, darunter in durchbrochenem Spruchbande aus Metall, von zwei steinernen Löwen gehalten, Carolus VI. Dei Gratia Romanis Imperii Sekuritas Augusta, d.h. Karl VI., von Gottes Gnaden des römischen Reiches erhabener Schirmherr, der andere Pfeile enthält im Bogenfelde das Abtswappen Maximilians von Horrich mit der Fürstenkrone und der Überschrift: Dei Gratia Maximilianus Abbas Corbeiensis Sancti Romani Imperii Princeps, zu deutsch: Von Gottes Gnaden Maximilian, Corveyischer Abt, des Heiligen Römischen Reiches Fürst. Vor den Nischen, zwischen den Säulen halten zwei Kriege in römische Rüstung Wache, auf den einfacher gebildeten Rückseiten der Pfeiler stehen zwei Landsknechte in der Tracht damaliger Zeit. Die ehemals vor dem Portal ich vorhandene Zugbrücke ist durch eine massiver Brücke ersetzt und der breite Wassergraben, welche die Abtei umgab, wurde in Wiesen und Gärten umgewandelt, nur an der Nord und Südseite sind noch Gräben vorhanden. Treten wir durch das Portal auf den Weiden Schlossplatz, welcher durch Rasenflächen, Rosenbeete und Boskette anmutig belebt wird, so breitet sich vor uns die lange Westfront des ehemaligen Abteigebäudes, jetzigen Schlosses aus, umgrenzt im Norden von einem mächtigen Türme, im Süden an die Turm Front der alten Kirche sich lehnend. Südlich vom Schlossplatze dehnt sich der geräumige "Amtshof" aus, umgeben von seinen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, nördlich liegt der Schlosspark. Ein breiter Fahrweg mit Fußsteigen an den Seiten führt zum Hauptportal des Schlosses, neben dem die Standbilder Karls des Großen und Ludwigs des Frommen zu schauen sind, beide in voller Rüstung, die Krone auf dem Haupte, ersterer mit Reichsapfel und Schwert, letzterer in der rechten das Zepter, auf der linken ein Abbild der jetzigen Corveyer Kirche tragend. Unter den Standbildern lesen wir folgen die Inschriften, umrahmt von kräftigem Eichenlaub:

Carolus magmıs fidei

propagator et propugnator glorosissımus inclytam ecclesiam hanc

fundare intendens pium filium voluntatis hujus executorem reliquit

A. DCCCXIV.

Ludovicus pius paternae

pietatis haeres et aemulator principalem hanc abbatiam pro

orchodoxae religionis incremento velut fidei columnam fundavit

dotavit ditavit A. DCCCXXII

Über dem Portale die Inschrift

auf einem Spruchbande: Erinnert an den Erbauer Florenz von Velde, dessen Wappen ein silberner Sporn im blauen Felde, mit dem Corveyer Wappen, rot und gold waagerecht geteilter Schild geviertelt über den 3 Eingangstüren der Hauptfront angebracht ist. Das SchloßDie Schlossbesichtigung beginnt im Kreuzgang. Breite Gurtbögen scheiden die Gewölbe Joche, deren Länge von der Breite des Kreuzgangs übertroffen wird, die Kreuzrippen mit Rundstabprofil vereinigen sich in kräftigen Schlusssteinen, die Schildbögen haben Schlusssteine mit Engelsköpfen, auch die Gurtbögen sind mit Schlusssteinen versehen. Alle diese Bögen, sowie die Wandvorlagen sind aus den roten Sandsteinbrüchen des jenseitigen Weserufers gewonnen, aber in gesättigten Tönen marmorartig gefärbt, eine Geschmacksrichtung welche auf die beim Bau beschäftigten italienischen Werkleute zurückzuführen ist. Die in einigen der Flurplatten eingegrabenen Buchstaben mit Jahreszahl beziehen sich auf das darunter befindliche Grab eines Mönches. Die Grabsteine und Grabdenkmäler der Äbte sind in der Kirche. Dort wo der Kreuzgang sich zum Westende der Kirche wendet, hängt vor der Wand ein großes Kruzifix, der Korpus hat eine Höhe von 1,75 m, das Kreuz eine solche von 3,60 m und eine Breite von 1,60 m. Der Heiland trägt die Dornenkrone, die Augen sind geschlossen und dem rechts geneigten Antlitz hat der Tod sein unverkennbares Gepräge aufgedrückt, die Füße sind übereinander liegend mit nur einem Nagel an das Kreuz geheftet, die Arme sind sanft nach oben gebogen, die Hände ganz ausgebreitet; nach diesen Merkmalen und der ganzen Art der Darstellung ist die Entstehung dieses Kreuzes in das 13. Jahrhundert zu setzen, keinesfalls früher. Auf der grünlich gefärbten Rückseite des Kreuzes ist eine Schlange gemalt, danach ist es wahrscheinlich dass dieses Kreuz früher frei hing, vielleicht als Triumphkreuz. Die Symbole der 4 Evangelisten auf den Enden des Kreuzes haben romanischen Charakter, diese wie der Korpus sind älter als das Kreuz. Wir steigen herauf zum Bilder Gang. Mode schwarzer Umrahmung schauen die lebensgroßen Bildnisse der Corveyschen Äbte auf uns herab. Auf der schmalen Seite des langen Ganges beginnt die Reihe der Bilder mit dem des heiligen Stephanus, dann kommt das des heiligen Vitus, dann das Bild des heiligen Benedikt, Stifter des Ordens, dem das Kloster angehörte, die Bildnisse Karls des Großen und Ludwigs des Frommen beschließen diese Reihe. Auf der Längswand des Ganges folgenden dann in langer nur durch die Treppenöffnung unterbrochener Reihe die Bilder der Äbte, Fürstäbte und Fürstbischöfe Corveys, 65 an der Zahl, von dem ersten Abte Adelhard dem Älteren bis zu Ferdinand von Lüninck. Leider können nicht alle diese Bilder Anspruch auf Portrait Ähnlichkeit machen, jedenfalls aber die letzten von dem Bilde Christoph Bernhards ab. Der wieder Erbauer der Abtei, Florenz von Velde, Abt von 1696 bis 1714 ließ sein hier befindliches Bild und alle vorherigen Bilder malen. Die Bilder seiner Nachfolger wurden ohne Zweifel bei deren Lebzeiten gemalt.

Die unter dem Bilde eines jeden Abtes stehende lateinische Inschrift enthält Zeitangaben über wichtigere Ereignisse aus deren Regierungszeit und deren Dauer. War die Maler das Familienwappen des Dargestellten bekannt, so findet sich auch dieses unter dem Bilde angegeben, meistens mit dem Corveyer Wappen geviertelt dieses war wie schon bemerkt ein waagerecht geteilter Schild, die obere Hälfte rot die untere gold unter den Bildnissen einiger der ersten Äbte findet sich nur dieses Wappen allein. Den Bildern der Äbte gegenüber, zwischen den Fenstern, hängen an der Wand die Bilder von 13 Päpsten, deren Namen zum Teil auf den Bildern angegeben sind; ob Corvey zu diesen Päpsten in besondere Beziehung stand, nicht bekannt. Durch eine Tür am Ende des Ganges betreten wir die Bibliothek, deren jährlich wachsender Bestand jetzt 64.000 Bände zählt. Diese Bibliothek verdankt ihre Entstehung dem Landgrafen Victor Amadeus, welcher auch für ihre Erhaltung und Vermehrung letztwillig sorgte. Die Werke stehen wohl geordnet in Schränken und Börten und sind eingetragen in einem Zettel-, einem Sach- und einem Stand- Katalog. Diese drei Kataloge werden sorgfältig fortgeführt, im Druck ist keiner erschienen. Der schönste der Bibliothekräume ist der "Sommersaal" dessen Höhe die des dritten Geschosses mit umfasst und dessen Decke durch ein Spiegelgewölbe gebildet wird; spitzbogige Stichkappen vermitteln den Übergang zu den Wandflächen auf denen Landschaftsbilder in Stuckumrahmungen die Flächen der Schildbögen füllen, bis auf zwei, welche von den oberen Fenstern eingenommen werden. Die Spiegelfläche der Decke ist mit einem großen Gemälde geschmückt, die Feuerprobe der Kaiserin Kunigunde, Gemahlin Kaiser Heinrichs II., darstellend. An einer links Wand entdecken wird oberhalb der Schränke den Teil eines Wandgemäldes, die Auferstehung Christi. Von dem Balkon aus genießt man eine lohnende Aussicht auf den Park und das Corveyer Land mit dem Vorwerk Nachtigall und der Domäne Thonenburg. Bemerkenswert ist auch das Turmzimmer, dessen Fenster den Ausblick nach den vier Weltgegenden gestatten. Unter den Fenstern, auf deren Brüstungen, fesseln unser Auge reizvolle Holzschnitzarbeiten, welche in den Beschäftigungen der dargestellten Personen, im Stande der Sonne usw. die vier Tageszeiten, den Weltgegenden entsprechend, andeuten.

Die Bibliothekräume waren die Wohngemächer der Äbte und Fürstbischöfe. Wir verlassen die Bibliothek und gelangen in den Kaisersaal, so genannt nach den Bildern deutscher Kaiser, deren je 5 auf eine Wandfläche in reichen Stückumrahmungen gemalt sind; über den beiden Kaminen die Bilder Karls des Großen und Ludwigs des Frommen, in ganzer Figur, daneben, in wenig in richtiger Folge, 18 Brustbilder von Kaisern. Diese Malereien können nur als handwerks mäßig bezeichnet werden, von Portraitähnlichkeit kann keine Rede sein. Etwas besser sind die Deckengemälde, in der Mitte die Hochzeit zu Cana, in den vier Runden Feldern 1. Abraham bewirtet die Engel 2. Josef bewirtet seinen Vater und seine Brüder 3. Eliezer und Rebekka am Brunnen, 4. David und Abigall. In zwei länglichen Bildern Hagar und Ismael, sowie Elias unter dem Wacholderbaume. Stuckumrahmungen gestalten die außen viereckigen oberen Fenster innen rund, dieser Saal reicht ebenso wie der "Sommersaal" durch zwei Geschosse. In den Wänden hängen vier lebensgroße Ölgemälde, Kniestücke, 1. Papst Benedikt XIV, 1740-1758, 2. Kaiser Franz I., 3. Kaiserin Maria Theresia, 4. Kaiserin Elisabeth Christine, der letzteren Mutter und Gemahlin Kaiser Karls VI., eine Tochter Herzog Rudolfs von Braunschweig-Wolfenbüttel. An den Längswänden Spiegel und Wandtische aus dem 18. Jahrhundert, von der Decke herab hängen fünf antike Kronleuchter aus Glas. Die KircheDie Kirche stammt in ihrem westlichen Teil noch aus dem 9. Jahrhundert. Abt Warin vollendete schon im Jahre 844 eine in Kreuzform errichtete dreischiffige Basilika. Abt Adalgar legte im Jahre 873 den Grundstein zu einem der Kirche vorgelagerten Westwerk, dass er im Jahre 883 einweihen konnte. Dieser Bau bestand nach Forschungen von Effmann-Fuchs aus einem breiten Mittelturm und den beiden flankierenden Seitentürmen, mit den dazugehörigen Geschossen. - Abt Wibald ließ um das Jahr 1150 den Mittelturm niederlegen und die Seitentürme erhöhen. Unter dem Abt Theodor von Beringhausen um 1590 erhielten die Türme ihre heutigen Giebel und Helme. Die Fassade zeigt an manchen Stellen die bei den Umbauten stattgefundenen Veränderungen. Die Türen die rechts und links in die Türme führten, werden zugemauert. Die drei früher offenen Eingänge wurden mit Türen versehen, während die innere Tür entfernt wurde. Die mehrfache Erhöhung der Türme ist an der Kirchenfront deutlich zu erkennen. Die Inschrifttafel an der Fassade wird noch aus der ältesten Zeit stammen.

Diese Stadt beschirme du o Herr und deine Engel mögen bewahren ihre Mauern. Der Innenraum des Westwerkst ist fünfschiffig. Außer den drei Gewölbejochen unter dem Zwischenbau der Türme besteht der dem 9. Jahrhundert angehörende Teil nur aus dreimal fünf Gewölbejochen. An diesen unten fünfschiffigen, oben dreischiffigen Teil schloss sich ehemals die dreischiffige Kirche unmittelbar an, wie das an den gerade aufsteigenden Aufsätzen der Pfeiler ersichtlich ist. Diese Aufsätze waren der Anfang der Scheidebögen, welche die Kirche in drei Schiffe schieden und zur Aufnahme der Balkendecken dienten. Das Mittelschiff hatte eine Weite von 10,40 m, die Seitenschiffe eine solche von 2,60 m. Der Fußboden ist im Laufe der Zeit so viel erhöht worden, dass die Sockel der Säulen und Pfeiler dieses ältesten Teiles der Kirche fast ganz bedeckt sind. Einer späteren Bauzeit gehören, wie schon erwähnt, die beiden östlichen Säulen nebst den Pfeilern an, erstere zeigen spätgotische Kapitelle, letztere Gesimse im Renaissance-Stil mithin gehört dieser Teil der Übergangszeit von der Spätgotik zur Renaissance an. Diese Erweiterung der fünfschiffigen Kirche wird vermutlich für die derzeit zuerst aufgestellte Orgel geschehen sein, und dieser zuliebe wird auch das Johannischor und mit ihm die Bodenöffnung höher geworden sein. Die jetzt an dieser Stelle vorhandene Orgel ist unter dem Nachfolger Christoph Bernhards, dem Abte Christoph von Bellinghausen erbaut, wissen Wappen sich dreimal an der Vorderseite befindet. Der unter Christoph Bernhard aufgeführte kirchenbau ist einschiffig, im Schiff sind die Strebepfeiler nach innen gezogen, beim Chor stehen sie außen. Die Breite des letzteren ist um die doppelte Länge des inneren Strebepfeilers geringer als die des Schiffes. Die Gewölbe und die Maßwerke der Fenster sind der einfachsten Spätgotik ähnlich. Der Chorschluss besteht statt aus 7 nur aus 5 Seiten des zwölfecks, so dass dessen Schlussstein mit dem Scheitel des Gurtbogens vom letzten Gewölbejoche zusammenfällt. Die Kapitelle der Pfeiler und die Kragsteine sind im Stile des 17. Jahrhunderts gehalten. In diesen sind auch die Altäre, Chorstühle, Kanzel, Orgel, Beichtstühle sowie alle übrigen Holzarbeiten ausgeführt. Alles Holzwerk ist weiß oder marmorartig gestrichen und reichlich vergoldet.

Zunächst sehen wir zu jeder Seite einen Beichtstuhl mit fast lebensgroßen Figuren in der Bekrönung, an der Südseite Petrus und Maria Magdalena, an der Nordseite der verlorene Sohn und der gute Schächer. Vor dem Pfeiler der Nordseite steht auf einem Unterbau die Figur des heiligen Vitus mit Palme und Buch, auf dem ein Adler sitzt, ein Löwe leckt ihm den Fuß. Die beiden anderen Seiten des Pfeilers werden von einem Marienbilder und einem Ölgemälde - die heilige Familie auf dem Weg nach Jerusalem - neingenommen. Zwei große Ölgemälde sind vor den beiden westlichen Pfeilern angeordnet, die heilige Familie von Engeln umgeben, und die Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten, von einem Engel geleitet; ein drittes Ölgemälde über der Tür der Marienkapelle stellt den heiligen Benedikt dar. Wenden wir unseren Blick nach dem Chore, so nehmen die drei Altäre mit den großen Aufbauten fast das ganze Gesichtsfeld ein. Der Hochaltar, von Christoph Bernhard gestiftet, wurde, wie die Inschrift daran besagt, im Jahre 1675 geweiht. Theodor von Brabeck ließ die Bemalung und Vergoldung der Altäre usw. erneuern, woran das Renovatum 1782 am Hochaltar erinnert. An der Evangelienseite des Hochaltars sehen wir den heiligen Stephanus, an der Epistelseite den heiligen Vitus und in der Mitte ein großes Ölgemälde, welches der jeweiligen kirchlichen Zeit entsprechend, eingesetzt wird. Über dem Bild ist das Wappen Christoph Bernhards angebracht; in der Mitte das Familienwappen, drei rote Wolfsangeln im goldenen Felde die übrigen Felder zeigen die Wappen des Fürstbistums Münster, der Abtei Corvey, der Grafschaft Stromberg und der Herrschaft Borkelo. Das gleiche Wappen findet sich auch an dem Schlusssteine des Gewölbejoches vor dem Chorschlusse. Die das Chorgewölbe erreichende Krönung des Altaraufbau enthält als Gemälde die heilige Dreifaltigkeit und darüber das Tuch der heiligen Veronika mit dem Antlitz des Heilandes. Die in den Aufbauten der Nebenaltäre befindlichen Ölgemälde stellen die Verkündung und Kreuzigung dar, also den Beginn und den Schluss des Erlösungswerkes durch den Sohn Gottes. Neben diesen Altären die Figuren der Heiligen Augustinus, Stephanus, Victor und Dionysius. Auf den Rückseiten der Altäre sind zwei Ölgemälde angeordnet, der Tod des heiligen Benedikt und der heiligen Scholastika. Die Rückwände der doppelreihigen Chorstühle sind mit den Figuren der heiligen Scholastika und solcher berühmter und heiliger Männer geschmückt, welche in Corvey gelebt haben oder zu dem Kloster in besonderen Beziehungen standen. Diese Figuren sind weder portraitähnlich, noch haben sie künstlerischen Wert. Vorn auf dem Chorgestühle sind schwere dreiseitige Pulte drehbar angebracht, welche zum Auflegen der Bücher beim Chorgebet dienten. Die vier großen Ölgemälde an den Seitenwänden des Chores sollen darstellen: 1. Den heiligen Stephanus, im Hintergründe dessen Steinigung, 2. den heiligen Vitus, im Hintergründe den Kessel mit siedendem Öl, 3.die Kommunion der heiligen Magdalena und 4. den heiligen Johannes von Nepomuk, im Hintergründe sieht man wie er von einer Brücke in den Fluss gestürzt wird. Den vererbten, welche auf Christoph Bernhard folgten, sind die vier Epitaphien gewidmet, welche ebenfalls an den Seitenwänden des Chores angebracht sind: Christoph von Bellinghausen, Florenz von Velde, Maximilian von Horrich und Karl von Blittersdorff. Diese Epitaphien sind in Marmor künstlerisch vollendet ausgeführt, jedes enhält die ganze Figur des betreffenden Abtes in naturnaher und portraitähnlicher Darstellung. Schließlich finden sich hier noch vor den Wänden angebrachte Schränke in reicher zum Teil vergoldeter Schnitzarbeit mit dem Wappen von Veldes. Neben dem Hauptaltar schließen Holzwände mit Türöffnungen den Chorraum ab, auf dem die überlebensgroßen Figuren Karls und Ludwigs des Frommen stehen. Der Raum hinter dem Hochaltar wird als Sakristei benutzt und enthält interessante Holztäfelungen. Die Marienkapelle (Sakramentskapelle) ist beim einfacher Bau Theodors von Brabeck, welche als Letzter der Äbte am 1. Juli 1794 zum Bischof geweiht wurde, am 25. Oktober desselben Jahres starb und unter dieser Kapelle seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Sein Wappen an dem Altar der Marienkapelle sagt uns, das auch dieser von ihm gestiftete wurde, er ist einer der wenigen Altäre aus dem Ende des 18 Jahrhunderts, und deshalb von Interesse. In einer Vertiefung des Altaraufbaues bemerken wir ein kleines vom Alter gebräuntes Bild, die heilige Jungfrau mit dem Jesuskinde. Die Inschrift auf dem Fußboden ist die Grabschrift Theodors von Brabeck:

Theodorus Dei Gratia Episcopus Corbeiensis Sancti Romani Imperii

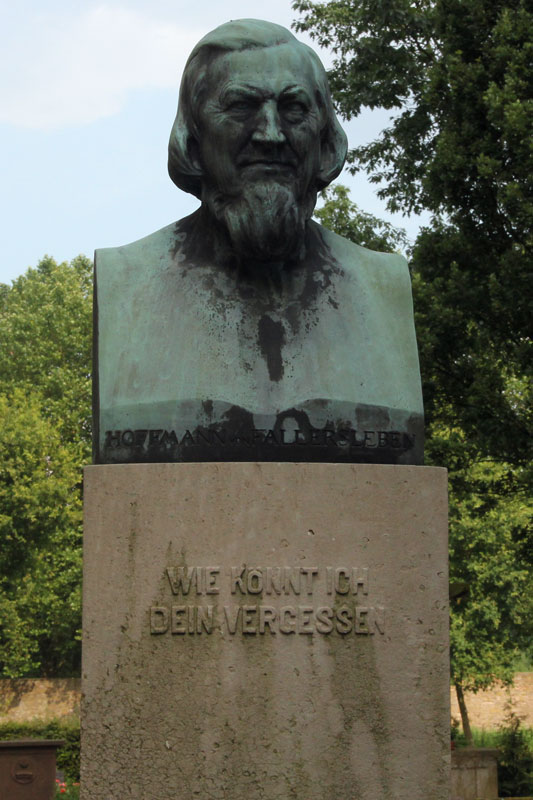

Princeps Am Ostende des Chores steht die vom Abte Maximilian von horrig erbaute benediktuskapelle, auf dem östlichen Gewölbe Schlussstein das Wappen des Erbauers sichtbar ist. Unter der Kapelle befindet sich die von außen zugängliche Fürstengruft, in welcher die Großeltern des Herzogs Viktor von Ratibor beigesetzt sind. Der Altar dieser Kapelle wurde erst unter dem zweiten Nachfolger maxximilians, und der Kasper von Boeselager - 1737 bis 1758 - ausgeführt. Der Aufbau besteht aus vor der Mauer angebrachter reicher Stuckarbeit von vorzüglicher Licht- und Schattenwirkung, er bildet die Umrahmung des Bildes, der Tod des heiligen Benedikts, über dem das Wappen des Abtes angebracht ist. Hinter den Tafeln, welche auf der Mensa des Altares stehen, befindet sich ein niedriger hölzerner Schrein von interessanter Form. In einer Mauervertiefung der Nordseite steht der Schrein, in welchem die Reliquien des heiligen Vitus aufbewahrt wurden, bevor sie im Dreißigjährigen Krieg aus Corvey verschwanden. Der schreien zeigt schöne Renaissance Ornamente und Bilder auf Kreidegrund. Letztere veranschaulichen Bilder aus dem Leben des heiligen Vitus; an den Seiten des Schreins und auf dem Dach artigen Deckel sind die vier Evangelisten dargestellt. Die Figürchen der 12 Apostel, welche ehemals dem Schreien umgaben und ihm Vertiefungen standen, fehlen; vielleicht weil sie von edlem Metall waren, wie man sagt. Die in die südliche Mauer eingelassene Grab Gedenkplatte des Abtes Arnolds von Waldois - 1638 bis 1661 - ist bemerkenswert, sie zeigt in halb erhabener Arbeit die ganze Figur des Abtes in vollem Ornat, die Umschrift ist ebenfalls erhaben ausgearbeitet. Dreischiffige Obergeschoss, das Johannischor, wurde ursprünglich von den Ordensleuten zum Aufenthalt beim Gottesdienst benutzt, welche auf dem Chore keinen Platz finden konnten; The kirche diente von jeher einer Gemeinde auch als Pfarrkirche, und unter die Mitglieder dieser Gemeinde, welche das Schiff der Kirche einnahmen, durften sich die Ordensleute nicht mischen. Deshalb stand auch ehemals das Johannischor mit der Kirche durch eine weite Bogenöffnung in Verbindung. Steigen wir die Wendeltreppen im südlichen Turm hinauf, so gelangen wir zunächst auf das Johannischor; die Pfeiler Gesimse zeigen hier die nämlichen Profilierungen wie die im unteren Geschoss, sie gehören daher im neuen Jahrhundert an. Die Pfeiler sind durch Scheidebögen verbunden, welche die Balken des Mittelschiffes aufnehmen. Die Balken über den Seitenschiffen werden an den Scheidebögen von Kragsteinen und am anderen Ende von den Außenmauern getragen. Hier können wir die Balkendecken mit den beiden schon erwähnten Abdrücken des Wappens Theodors von Beringhausen betrachten. Dass die Mittelschiff Mauern später höher aufgerüstet wurden, darf man aus dem unterhalb der Decke sichtbaren Gesimsen der Wandvorlagen schließen. Die Außenmauer sowie die Westmauer waren ehemals von Bogenöffnungen durchbrochen, welche später zugemauert worden sind. Vor dem Orgelwerk steht ein Altar, und dahinter, ersteres verdecken, ein großes Ölgemälde, die Sendung des Heiligen Geistes darstellend. Vor der Westseite ein Gemälde des Jüngsten Gerichts, so dann an den Längsseiten die Bilder des heiligen Benedict, der heiligen Scholastika und Marterszenen von keinem künstlerischen Werte. Früher hing hier das Modell des Schiffes, welches Christoph Bernhard den Holländern im Kriege abnahm. Der Vorderwand aufgehängte getrocknete Fisch wird mit den zwei Fischen und den drei Hirschen in Verbindung gebracht, welche der Sage nach in alter Zeit zum Vitusfest erschienen und von denen nur je einer zum Festmahle verwendet werden durfte, der andere aber zurückgeschickt werden musste; als Mann ihr doch einmal beide Hirsche und beide Fische behielt, kam keiner mehr. Nach der Kirchenbesichtigung wird der Friedhof mit dem Grabe des Dichters Hoffmann von Fallersleben besucht.

Anhang1. Der heilige Adelhard der Ältere des heiligen Karl des Großen, des Kaisers, aus Bernard, Karl Martells Sohn, in Corvey im Jahre 795 zum Abte erwählt, Gründer von Neu-Corvey, das hierher im Jahre 822 vom Solling verlegt wurde, 4 Jahre Abt beider Klöster, gestorben im gallischen Corvey, durch Wunder verherrlicht, im Jahre 826 am 11. Januar, 125 Jahre alt. 2. Heilige Warin (Werner). Ein verwandter des heiligen Kaisers Ludwig des Frommen, dem gallischen Corvey im Jahre 826 hier Erwählter Abt, er überträgt den Leib des heiligen Märtyrers Vitus von Gallien nach hier im Jahre 836, er hält das Münzrecht, Obermarsberg, Meppen, Visbek, die Insel Rügen, regiert wie ein zweiter Gründer 30 jahre, 4 Monate, 25 Tage, gestorben im Jahre 856 am 20. September. 3. Adelgard. Bruder heiligen Adelgards, Bischof von Bremen, erwählt im Jahre 856, Gründer der neuen St. Pauls Kirche gewöhnlich Nienkerken (Neue Kirche) genannt an der Weser im Jahre 863, regierte lobenswert 20 Jahre

4. Thankmar. Erwählt im Jahre

877. Wegen seiner Verdienste der gute Vater genannt, regierte er

lobenswert wenn auch kaum 8 Monate, gestorben im selben Jahre am 11.

September. 6. Bevor. Erwählt im Jahre 879. Richtiger Mann, berühmt durch Heiligkeit des Lebens, durch apostolische und kaiserliche privilegien gestützt, erhält er für das Corveyer Land die volle kirchliche gerichtsbarkeit durch Entscheidung der Mainzer Synode im Jahre 888. Er regierte mit Erfolg 11 Jahre. Gestorben im Jahre 890 am 29. Oktober. 7. Gottschalk. Erwählt im Jahre 890. Im folgenden Jahre überträgt er den Leib des heiligen Märtyrers Justinus aus Frankreich nach hier. Nach zehnjähriger Regierung verzichtet er im Jahre 900, gestorben im Jahre 913 am 12. Januar. 8. Bevor II. Erwählt 900. Ein hervorragender Geschichtskenner und Liebhaber der Brüder, verdient er genannt zu werden. Nach einer guten 16-jährigen Regierung starb er 916, 22. Januar. 9. Volkmar. Aus einer frommen Schenkung Siegfrieds des Grafen von Groningen gründet er 936 die Propstei groningen und vereinigt sie mit Corvey. Er regierte fromm und gut, obgleich die Hunnen wiederholt hereinbrachen und alles verwüsteten, 25 Jahre, gestorben 942 am 11. Oktober. 10. Bovo III. Graf von Ringelheim, erwählt 942, wegen seiner Weisheit und des Glanzes seines Namens war er des Königs Otto Vertrauter dessen häufiger Begleiter auf Kriegszeiten, von ihm erhielt er auch das Münz-, Markt- und Zollrecht in Meppen. Er regierte sechs Jahre und stark 948 am 13. Juli. 11. Gerbernus. Erwählt 948. Im folgenden Jahre überträgt er von Magdeburg nach hier das Haupt heiligen Märtyrers Justinus, auch bringt er die Schule der neuen Kirche zugleich mit der unsrigen um die Wette zur Blüte. Er regierte gut 17 Jahre. Gestorben 965 am 20. März. 12. Der selige Ludolf. Erwählt 965, durch seine ständige Pflege der Tugend und Wissenschaft sowie die Heiligkeit seines Lebens berühmt. Er regierte lobenswert 13 Jahre. Gestorben 983 am 13. August, durch Wunder berühmt. 13. Der selige Thiatmar oder Druthmer I., Graf von Walbke in Holzland bei Helmstedt, erwählt 983, wegen seines Lebens als Nachfolger Ludolfs ein Heiliger. Er regierte lobenswert 18 jahre. Gestorben 1001 am 12. März, durch Wunder berühmt. 14. Hosed. Erwählt 1001. Ein gewissenhafter Mann, festhalten an Gottes Ehre und dem Heile des Klosters, aber das trügerische Glück blieb ihm nicht hold, nach neunjähriger Regierung die Stadt Corvey und das ganze Kloster nieder, da starb er vor Kummer 1010 am 5 . Dezember. 15. Wal. Erwählt 1011. Da er alles der Regel gemäß zuordnen und die Privilegien seiner Kirche zu verteidigen unternahm, wurde er auf Betreiben des Bischofs Meinwerk von Paderborn König Heinrich II. 1015 seiner Würde entkleidet. Er starb im Jahre 1024. (Von Kaufungen kam Heinrich II. am heiligen Pfingstabend nach Imshausen, wo mit dem Bischof Meinwerk die Absetzung Wals beschlossen wurde.) 16. Druthmer II. Graf von Kroppenstaedt, nicht erwählt, aus dem Kloster Lorsch 1015 von Heinrich II., der Wallonen, eingesetzt. Er war jedoch komm und gelehrt und daher geduldet. Seine Regierung brante Corvey wiederum ab. Er regierte gut, 31 Jahre, und starb im Rufe der Heiligkeit im Jahre 1046 den 15. Februar 17. Rothard. Erwählt 1046 den 23. Februar; berühmt durch seine Frömmigkeit und die Sorge für das Gotteshaus. Nach vierjähriger Regierung legte er sein Amt freiwillig nieder im Jahre 1050 und wurde Abt von Hersfeld, wo er 1074 starb. 18. Arnold von Falkenberg. Kloster Surisham erwählt 1050, ein frommer und gelehrter Mann, regierte lobenswert 5 Jahre, wurde darauf zum Bischof von Speyer erwählt und starb dort im Jahre 1056. 19. Saracho. Der Familie von Rostorp und der Grafen von Northeim, erwählt 1055 der Erhalter Corveys und unermüdlicher Verteidiger der Rechte seines gänzlich abgebrannten Klosters. Wiederhersteller des Hauses zu Höxter, das wegen der häufigen Brände in Corvey in die Stadt verlegt wurde, bei widrigen Zeitumständen regierte er gut, 15 Jahre. Er starb im Jahre 1071 am 9. Januar. 20. Werner. Erwählt 1071, ein Mann mit sanftem Gemüt und ein Verehrer der Gerechtigkeit, ein ausnehmen der Förderer Höxter, dem Apostolischen Stuhl zur Zeit des Schismas ergeben. Erbauer der Kirche des heiligen Michael auf dem Heiligenberge im Jahre 1078, er regierte lobenswert 8 Jahre und starb im Jahre 1079 am 24. Dezember. 21. Friedrich, Graf von Hoya. Erwählt 1080, den Eitelkeiten ergeben zum Ruin der Klosterzucht. Nach fast dreijähriger Regierung 1082 abgesetzt, darf er am 3. Juli. 22. Markard. Erwählt 1082, der Frömmigkeit, Nüchternheit, Wissenschaft und Sorge für das Kloster ergeben, gründer der Bruderschaft heiligen Vitus, hope die Gebeine der Äbte Ludolf und Druthmer. Im Jahre 1089 während er Bischof von Osnabrück, aber 1093 verzichtet er freiwillig und kehrt auf seinen Abtsitz zurück. Im selben Jahre wird Bursfelde, die Tochter Corveys gegründet, er starb im Jahre 1106 am 18. Januar. 23. Erckenbert. Erwählt 1006, hat großes Ansehen bei Königen und Fürsten und eine sehr blühende Ordenszucht, er erwirbt viele Güter, die Bruderschaft des heiligen Vitus erneuert er, eine Lilie sagt den Tod der Brüder vorher. Marienmünster, die Tochter Corveys, wird gegründet. Er regierte sehr gut, 22 Jahre, gestorben im Jahre 1128 den 7. Oktober. 24. Vollmer von Behmerberg und Northeim. Erwählt 1128. Er ist fromm und gelehrt und allem Volke lieb, große Sorgfalt hegt er für Kirche und Schule. Corvey blüht noch in geistiger und zeitlicher Beziehung. Er regierte 10 Jahre und starb im Jahre 1138, den 2. August. 25. Adalbert. Bruder Heinrichs, herzog von Bayern. Erwählt 1138, er schickte von hier aus Jahre 1142 Kolonisten zum Kloster Uelzen, um dort statt des bestehenden Nonnenklosters ein Mönchskloster anzufangen. Er regierte fünf Jahre und starb im Jahre 1143, den 2. August. 26. Heinrich I. Leiblicher Bruder des Fürsten Siegfried, erwählt 1143, verschiedene Wunder geschahen hier aber Corvey weicht von der Zucht ab. Er regierte 3 Jahre und wurde darauf von einem päpstlichen Legaten abgesetzt wegen Auflösung der Disziplin Jahre 1146. 27. Heinrich II., Bruder des Markgrafen Sitried von Sachsen, erwählt 1146, er sah die Neigungen der Brüder und den elenden Zustand des Klosters. Nach sechsmonatiger Regierung starb er im selben Jahre 8. Oktober. 28. Wizard, Graf von Northeim, als Abt von Kassino und Stablo (bei Lüttich) wurde 1146 erwählt förderte mit großer Weisheit und Frömmigkeit geistliche und weltliche Interessen. Herford und Werden werden ihm unterstellt, Kemnade und Visbek werden einverleibt. Er regierte sehr gut, 14 Jahre. Als er von seiner zweiten Gesandschaftsreise zum Kaiser des Orients in Griechenland zurückkehrte, starb er im Jahre 1160. 29. Konrad, erwählt 1160, ein Eiferer, er ist beim Konzil von Verona im Jahre 1184 zugegen und erhält von Papst Lucius III. die Bestätigung aller Corveyer Privilegien. Wenngleich in traurigen Kriegszeiten, regierte er dennoch mit Nutzen 29 Jahre und starb im Jahre 1189.

30. Wedekind von Spiegel zum

Desenberg. Erwählt 1189. Ein Prälat mit großer Tugend wo zum

ansehen. Er ist bei der Wahl des Königs Otto IV. In der

FürstenVersammlung in Aachen zugegen, von der er den Solling als

Lehen empfängt. In ScharKen, das von Corvey aus neu gegründet war,

siedelte er eine junge Familie von Ordensfrauen an. Er regierte 16

Jahre und starb im Jahre 1205. 32. Hugold von Leuthorst. Erwählt 1208. Beim Reichstage von Würzburg, der vom Kaiser Otto IV. 1210 einberufen war, zugegen. Das Hospiz vom Heiligen Geiste wird von Conrad von Boffezen (Boffzen) gegründet. Er regierte nützlich 15 Jahre und starb im Jahre 1223. 33. Hermann I. Graf von Dassel. Erwählt 1223, ein kluger und Gelehrter Mann, ein großer Eiferer für Kirchen und Schulen. Begründer der Nonnen in Ottbergen im Jahre 1234 und der Minoriten in Höxter im Jahre 1248. Der erste, von König Heinrich VII. (zu der Zeit regierte König und Kaiser Friedrich II.) mit dem Fürstentitel beehrt wurde. Er regierte nützlich 15 Jahre und starb im Jahre 1223. 33. Tempo oder Tillmann. Propst von Marsberg erwählt 1258, ein unermüdlicher Verteidiger der Rechte, ein strenger Strafer in der Bezwingung unbotmäßiger Anschläge. Eine neue Kirche des heiligen Paulus wird im Jahre 12/16 auf St. Peter in Höxter übertragen. Er regierte lobenswert 21 Jahre. Gestorben im Jahre 1275.

35. Heinrich von Homburg.

Erwählt 1278, ein eifriger Verteidiger der Rechte und Ehren der

Kirche. Er bestätigt die Gründung und Übertragung in Brenkhausen

die 1248 geschehen war. Er regierte gut und starb im Jahre 1301. 37. Theodor I. von Dalwig. Erwählt 1336, ein Mann mit altererbter Frömmigkeit und Reinheit der Sitten, ein eifriger Verehrer der allerseligsten jungfrau und des heiligen Benedikt, bewandert in der Geschichte, ließ er eine Chronik von Corvey schreiben. Von König KarlIV. Erhält er gegen die Beleidigungen der Feinde neue Privilegien. Er erbaut das Gut Fürstenau und sorgt für die Befestigung Höxter. Nach glänzender 23-jähriger Regierung starb er im Jahre 1359. 38. Heinrich IV. Spiegel zum Desenberg, 1359 zäh festhaltend an Wahrheit und Gerechtigkeit, als Abt einzig in seiner Art; ein Verehrer des hl. Vitus und des Heiligen Vaters Benedikt. Im Jahre 1361 zum Bischof von Paderborn erwählt, regierte er treu beide Kirchen 4 Jahre lang. Darauf verzichtete er auf die Abtwürde 1364 und starb als Bischof 1380. 39. Reiner I. von Dalwig. Erwählt 1364, große Wirren und Verwüstungen der Feinde sind in diesem Lande, aber bald werden sie verjagt, gefangen, geschlagen. Rainer nimmt im Jahre 1366 den Bischof Heinrich von Paderborn zum Beschützer dieser Diözese auf Gegenseitigkeit an. Er regiert 5 Jahre und starb als Bischof 1380. 40. Ernst, von Braunschweig. Linie von Grubenhagen, erwählt 1369; mit und Hand beim Heeresdienst im Kriege als im Chore zugegen; deshalb sind die besten Brüder alle draußen nur wenige zurück; er selbst wurde, nachdem die Abtei mit Schulden beschwert war, seiner Abtwürde entkleidet und wandte sich dem Soldatenstande zu, er starb im Kampfe im Jahre 1372. 41. Bodo, Graf von Pyrmont, erwählt 1371. Ein kluger, bescheidener, gelehrter, frommer, im öffentlichen Leben angesehener, unter vielen Trübsalen in und außer dem Hause tätiger Mann. Er fügte die Kirche von Thulen/Obermarsberg hinzu. Dem großen westfälischen Bündnisse Jahre 1385 trat er durch seine Unterschrift bei. Er regierte getreu 24 Jahre und starb 1395. 42. Theoderich II. Als Helmershauser Mönch erwählt 1395. Feige und unfähig. Nach anderthalbjähriger Regierung wurde ihm bedeutet, zu seinem Stammkloster zurückzukehren, wo er im Jahre 1397 starb. 43. Arnold II. von Wolff. Erwählt 1396. Schlicht und Recht in allem. In seiner, wenn auch nur zweijährigen Regierungszeit wird er mit Nutzen. Er starb im Jahre 1398. 44. Wulbrand, Graf von Hallermund. Erwählt 1398. Im Geistlichen und Weltlichen, in privaten und öffentlichen dingen gleich gut. Er regierte 8 Jahre, wurde im Jahre 14.06 zum bischof von Minden erwählt, wo er sehr segensreich regierte (30 Jahre und 3 Monate), er starb 1436 am 24. Dezember. 45. Theodorich III. von Runst. Erwählt 1407. Er gestattete, dass der Flicken Beverungen im Jahre 1417 sich als Stadt befestigte, indem er ihm Bürgerrechte und Privilegien verlieh. Auf dem Jakobsberg, der in unserer Diözese liegt und durch Pilgerbesuch berühmt war, geschehen viel Wunder. Unter unglücklichen Verhältnissen regierte er gut zehn Jahre, er starb 1417 46. Moritz, Graf von Spiegelberg. Erwählt 1418, jugendlichen Alters, aber festhaltend am Recht. Die Kirchen zum heiligen Vitus in Weshem und zum heiligen Michael in Bastum fügt er dem Kloster in Obermarsberg hinzu. Im Corvey schädliche Zwietracht. Er regierte 27 Jahre und starb im Jahre 1435. 47. Arnold III. von Malsburg, als Abt von helmershausen erwählt 1435. St. Jakobus auf dem Berge und St. Vitus wird als Zuflucht den Kranken empfohlen. Der Markgraf von Meißen verwüstet unsere Diözese, gefahrvolle Zeiten überall. Er regierte 27 Jahre und starb im Jahre 1463. 48. Hermann II. von Stockhausen als Prior von Helmarshausen gewählt 1463. Milde und gelehrt. Er ließ die Jahrbücher schreiben, besuchte Schulen und Kirchen, aber die Zeiten waren schwer und der Zustand des Klosters elendig, das einst von alters her frömmigkeit geschafft glänzte, nun durch Luxus und Verweichlichung der Brüder untergekommen war. 15 Jahre und verstarb im Jahre 1479. 49 Hermann III. von Bömelburg, als Abt von Hassingen erwählt 1480, stellte auf dem Jakobsberg die alte Frömmigkeit wieder her. Während der elende Zustand noch andauert, betet und hofft der gute Abt auf bessere Zeiten und härmt sich unter Tränen und Seufzern allmählich zu Tode. Er regierte 23 Jahre und starb im Jahre 1504. 50. Franz von Ketteler, aus dem Hause Assen, aus dem Kloster Liesborn erwählt 1504. Im folgenden Jahre vereinigt er Corvey mit der Bursfelder Kongregation; verschiedene befestigt er, jedoch die eine Hälfte der Städte Marsberg und Volkmarsen verpfändet er dem Erzbischof von Köln. Gegen seinen Willen werden die Lehren Luthers im Jahre 1533 in Höxter eingeführt. Er regierte 43 Jahre und starb 1547. 51. Kaspar von Hörfell, aus dem Kloster Pramiensi erwählt 1547, sucht mit allem Eifer die Reformation in Höxter zu hindern, jedoch viele, sowohl Kleriker als auch Bürger unterschreiben die Augsburger Konfession. Er regierte 8 Jahre und starb im Jahre 1555. 52. Reiner von Buchholz, aus dem Herzogtum Geldern entsprossen und aus dem Kloster Gladbach erwählt 1555. Minoriten werden aus Hörter und die Nonnen aus Kemnade mit Gewalt vertrieben. Im Jahre 1576 versöhnen sich die Höxteraner wieder mit Reiner. Im Jahre 1583 er baut er einen Schlafsaal. Er regierte gut, 30 Jahre und starb im Jahre 1585 am 25. März, 60 Jahre. 53. Theodor IV. von Beribghausen, stammte aus Engern, erwählt 1585. Kemnade erlangt er zurück, Groningen überlässt er dem Herzog von Braunschweig als Lehen. Die Kirchtürme baut er höher im Jahre 1601, die Zisterzienserinnen in Gottestal ersetzt er durch Benediktinerinnen. Im Unglück unverzagt, regierte er 31 Jahre und starb im Jahre 1616, den 4. August. 54. Heinrich V. von Aschenbroch. Erwählt 1616 Christoph Friedrich von Esleben, unser Propst von Kemnade, fällt vom Orden und vom Glauben ab. Im Jahre 1624 verzichtet Heinrich auf die Abtwürde. Er regierte acht Jahre und starb in Obermarsberg 1625, ungefähr 30 Jahre alt. 55. Johann Christoph von Brambach. Erwählt 1624 unter unzähligen Schwierigkeiten bei der Verwüstung des ganzen Vaterlandes, aber mit festem Mut verteidigte er die rechte seiner Kirche bis zum Tode. Aber im Jahre 1630 bemächtigt sich unser früherer Esleben mit Gewalt Kemnades. Nach guter 14-Jähriger Regierung start er im Jahre 1638, den 15. Mai im Alter von 47 Jahren. 56. Arnold von Walwis aus Oberbeck, aus dem Kloster Santa zu Köln zum Abt von Iburg und von dort aus 1638 zum Abt des Klosters erwählt, verteidigte er in den schwierigsten Kriegs- und Unglücksjahren das Recht. Nach einer guten und ersprießlichen Regierung von 23 Jahren 4 Monaten und 15 Tagen starb er 1661 am 3. Oktober im Alter von 68 Jahren. 57. Christoph Bernhard von Galen. Als Bischof von Münster nach hier angefordert als Administrator von Corvey 1661. Berühmt durch seine Weisheit, seinen Edelsinn und religiösen Eifer. Höxter erlangt er zurück und stellte alles hier wieder her. Mit großem Nutzen regierte er 16 Jahre 10 Monate und 6 Tage und starb 1678 am 19. September im Alter von 73 Jahren. 58. Christoph von Bellinghausen aus Allenbrendsau im Herzogtum Berg, erwählt 1678. Ein Liebhaber der Zierde des Gotteshauses. Verschiedene Kirchen und Altäre erbaute und weihte er in dieser Gegend. Mit Eifer regierte er 17 Jahre 6 Monate 24 Tage. Er starb 1696, den 12. Mai im Alter von 56 Jahren. 59. Florenz von Velde. Uwe im Herzogtum Geldern 1696 erwählt, der lobenswerte und gründliche Erneuerer dieser berühmten Stiftung, erhielt vorsorglich fest an seinen Rechten und Gütern. Der Bursfelder Union stand er als oberster Abt vor. Nach einer sehr ersprießlichen Regierung von 17 Jahren 7 Monaten 17 Tagen starb er 1716 am 4. Februar 72 Jahre alt.

60. Maximilian von horrig aus

Pech im Herzogtum Jülich, er wählt 1714, den 4. März. Ein eifriger

Förderer des Gottesdienstes und voll Andacht zum heiligen Sakramente

und zur allerseligsten Jungfrau; ein Schirmer des Rechts und Mehrer

des Vermögens, ein unermüdlicher Baumeister, päpstlicher

Vorgesetzter der Bursfelder Union; nach einer glorreichen Regierung

von 7 Jahren 9 Monate starte 1721 am 4. Dezember, 59 Jahre alt. 62. Kaspar II. Aus der edlen Familie von Boeselager aus Horneburg, geboren 1687 den 3. Juli, er legte hier die Gelübde ab im Jahre 1705. Durch Gottes besondere Fürsorge zum Fürsten erwählt 1737, den 17. März und am 10. Mai von Klemens II. bestätigt, von dem er im Jahre 1738 durch die berühmte Bulle das Brustkreuz für Domkapitulare erhielt. Ein wahrer Liebhaber der Brüder, verschied er 22. Januar 1758 im Alter von 71 Jahren.

63. Philipp I. Durch Gottes

Gnaden Abt von Corvey, des Heiligen Römischen Reiches Fürst aus der

erlaubten Familie von Spiegel zum Desenberge. Geboren 21. August

1715, erwählt am 6. März 1758. Obermarsberg, Volkmarsen und

Koglenberg erlangte er mit großen Kosten auf dem Rechtswege zurück.

Er starb den 26.Mai 1766, 61 Jahre alt. 65. Ferdinand Freiherr von Lüninck, Bischof von Corvey und Reichsfürst, geboren in Ostwig im Herzogtum Westfalen am 25. Februar 1755. Zum Bischof von Corvey erwählt 1794. Darauf als Bischof nach Münster berufen und vom apostolischen Stuhle bestätigt im Jahre 1821. Als Greis und von den Sorgen seines Amtes gebeugt, starb er in Corvey am 9. März 1825 als letzter Abt von Corvey. Ein Denkmal ist in der Kirche in Amelunxen errichtet, jedoch ein ewiges hat er sich durch seine Tugenden gesetzt. |

||